Seuls sont les indomptés a la particularité d’être au carrefour entre western et policier, une aventure sous forme de traque plutôt classique pourtant teintée d’un propos de fond social et politique contemporain de son temps – les années soixante. C’est un western dans « le monde d’aujourd’hui » ; non pas l’indien dans la ville, mais le cow-boy sur l’autoroute. David Miller, réalisateur quasiment inconnu aujourd’hui, propose un mélange des genres permettant une réflexion sociale sur l’évolution de la société américaine, en faisant se confronter le personnage de Jack, cow-boy d’un autre siècle au mode de vie anachronique, et un Ouest non plus sans foi ni loi mais intégralement fondu dans la modernisation, l’industrialisation et la mécanisation du monde. Sorte de descendant du John Wayne de L’Homme qui tua Liberty Valance, Kirk Douglas campe un héros à la fois fièrement enraciné dans ses convictions obsolètes et désabusé face au mouvement inexorable du monde qui l’entoure.

Car on ne peut pas dire que cet homme habite réellement son environnement ; il est socialement en marge et culturellement déraciné, et toute la deuxième partie du film, à savoir la traque dans les montagnes inhabitées, actera un peu plus son isolement désormais physique, et donc total. Si Kirk Douglas cabotine quelque peu durant la première moitié, prenant un malin plaisir à jouer le cow-boy têtu et viril, dernier vestige d’une époque révolue, son jeu s’affine progressivement pour laisser entrevoir le mal-être et la peur viscérale de voir son univers disparaître avec lui. Jack Burns crée lui-même son propre personnage à l’intérieur de la diégèse du film, sans doute conscient, au fond de lui, que son mode de vie à l’ancienne n’a aucun avenir, mais épousant quand même son archétype jusqu’au bout (voire au pathétique).

Pour lui, rien d’autre n’a d’importance que son pistolet, son cheval et sa liberté – My Rifle, My Pony and Me, chantait Dean Martin dans le Rio Bravo de Hawks quelques années plus tôt. Bien qu’il ait quelques amis, c’est de son cheval « Whisky » que Jack est le plus proche, et avec qui il passe tout son temps (jusqu’à mettre sa propre vie en danger pour ne pas l’abandonner alors qu’il tente d’échapper à la police). De là les grands discours de Jack contre la privatisation des grands espaces, le rognage de la société sur la nature, la législation pour tous les aspects de la vie, la dilution de l’individu dans la masse. Burns est donc un personnage solitaire, fantôme du passé inadapté au présent de son époque où tout est balisé, et qui va défier la loi au nom de sa liberté qu’il souhaiterait absolue.

L’indompté, du – pour une fois – très beau titre français, c’est donc cet homme qui refuse toute domestication. Par principe. Par caprice de sale gosse. Et c’est ainsi que David Miller donne à toutes les péripéties de son film une étonnante allure de jeu d’enfant. Défier l’autorité est un jeu, se battre avec un policier est un jeu, se faire emprisonner volontairement pour mieux s’évader est un jeu, semer les patrouilles au péril de sa vie est un jeu. L’écriture est savamment dosée entre cette soif enfantine pour l’aventure, les touches d’humour qui la ponctuent et la mélancolie qui enrobe à peu près tous les personnages. Tous sont finalement très humains et nuancés, entre lucidité et résignation (Paul, l’ami de Jack qui préfère purger sa peine que de tenter une évasion), bêtise et détermination (le shérif et son assistant, un peu incapables mais jamais ridicules et tout aussi têtus que le héros). Et Jack contient sans doute tout cela à la fois.

Si la deuxième partie n’est pas entachée de quelques longueurs et de chutes de tension, la beauté des paysages et la prestation des acteurs nous tient accrochés à chaque instant. C’est durant cette traque que l’opposition entre nature et mécanisation du monde est la plus évidente : on quitte les routes, les avions et les prisons pour une escapade au milieu des forêts, des écureuils et des rochers. Si les policiers ont la technologie avec eux (voitures, radios, hélicoptère), Jack n’a que son cheval, sa malice et sa témérité pour espérer leur échapper. Le gravissement de la montagne est bien entendu hautement symbolique : les cadrages accentuent sans cesse la verticalité du mouvement, la fragilité de l’équilibre (du héros sur son cheval montant la falaise, prêt à tomber à tout moment), le dépassement de soi et le triomphe de ses idées sur la société moderne abandonnée pour de bon en contre-bas.

Le final, en ce sens, est un retour implacable à la réalité, une chute teintée de cynisme : c’est le nouveau monde qui aura finalement tué Jack ; non pas les policiers tirant à vue sur lui, mais un simple camion anonyme le renversant sur la route, allégorie désincarnée de cette modernité qu’il tentait à tout prix de fuir. Et avec ce chapeau abandonné à l’envers sur le bitume, éclaboussé par les voitures et déformé par la pluie, c’est toute une mythologie qui s’écroule.

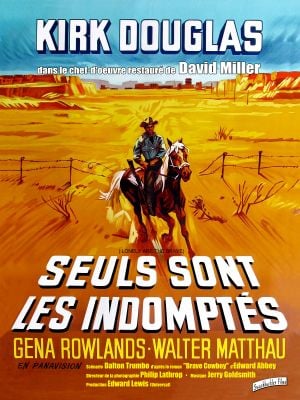

En 1962, avec « Liberty Valance » puis Seuls sont les indomptés, l’histoire du western tirait un trait sur sa propre légende et semblait accepter son inévitable mort, sur les notes magnifiques d’un Jerry Goldsmith sachant toujours aussi bien mêler discrétion pudique et grandiloquence épique.

[Article à retrouver sur Le Mag du ciné]