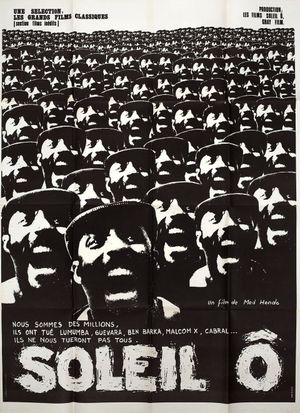

Ce film mélange deux univers qui me semblaient franchement antagonistes. Son propos est un vibrant cri de rage poussé par les premiers Noirs à émigrer vers la France, contre le racisme, contre l’incompréhension, contre la solitude. Et sa forme le classe parmi les films les plus étranges et antinarratifs qu’il m’ait été donné de voir. Ou plus précisément, on sent au montage une certaine juxtaposition. D’un côté des scènes parfaitement censées, montrant le personnage se voir refuser du travail et subir les quolibets, ou oublier ses soucis autour d’un verre et d’une guitare. Et d’autre part, des segments abscons, symbolistes, à la Jodorowsky, où l’on voit la bande-son être remplacée progressivement par des caquètements de poules, ou notre personnage fuir, persécuté par on ne sait quel assaillant invisible, dans la forêt hostile. Le film s’ouvre sur un prêtre blanc baptisant une dizaine de Noirs en leur interdisant de parler leurs langues haoussa, peul ou bambara, scène à la valeur indéniablement plus symbolique que narrative.

Quand on dit que l’art, pour être beau, doit être inutile, on oppose, sans doute à tort, un art authentique, inutile et supérieur, à l’art engagé, qui n’est pas sa propre fin mais milite pour une cause ou une autre. Je ne connais pas encore d’autre exemple, mais je vois dans Soleil Ô la volonté de faire les deux, de dire deux choses à la fois, d’une expression à la fois politique et artistique. Chacune renforçant l’autre. Le cri du cœur, suramplifié et expressionniste, antinaturel, hors du réel, sert, finalement, la cause politique, réelle et pragmatique de Med Hondo, comme l’échappatoire de l’artiste, la volonté de transcender le carcan de souffrance. En effet, plutôt que de simplement le dénoncer par les tracts et les meetings, ou par un film esclave de son propos, n’y avait-il pas un geste véritablement élégant à sublimer cette douleur, à en sortir par le haut, à la métamorphoser ?

On comprend aisément, en tout cas, que Soleil Ô n’ait pas trouvé son public et on sera très reconnaissants à Martin Scorsese d’avoir permis sa restauration et sa ressortie à Cannes dans le cadre du World Cinema Project.