La sonate débute : comme le disait Audiard, quinze minutes, et la mélodie vous attrape.

Décortiquons.

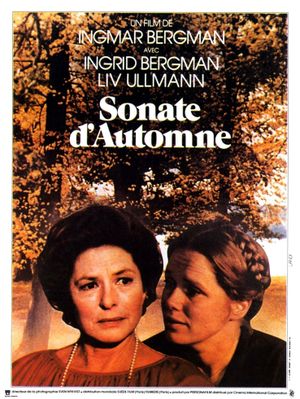

Primo, le duo de ténor captive l'œil du spectateur : physicalités mutant parallèlement aux rapports de domination changeants, mais surtout des regards, au combien sublimés par la caméra qui saisit l'infinité complexe du visage (ses textures, son émotion) - des visages qui se confondent, se répondent. Mais la caméra ne s'y cantonne pas : elle veut dépasser, elle veut nous rendre spectateurs des mémoires ; elle veut nous enfermer dans l'écrasant paysage, nous cloîtrer dans la demeure ; elle veut retransmettre les passions qui se battent dans les âmes tourmentées des personnages - bataille entre ombre et lumière, clair-obscur.

Secundo, nos oreilles sont gâtées : des voix s'élèvent, tantôt ff, tantôt pp, mais toujours magnifiées par les dialogues, véritable poème en prose qui mettent en relation, tension, la volonté individuelle avec les obligations sociétales (devoir parental, marital, religion, etc.).

Bémol : la sonate abuse peut-être trop des répétitions (douceur, tensions, explosion, pleurs, le tout teinté de flashbacks, puis douceur, etc.) ; mais l'harmonie reste si belle qu'elle vous arrache délicatement une larme ici ou là, et pas qu'une fois.