Sylvain Tesson est un aventurier atypique dont les explorations sont une fuite. Si les temps modernes s’ouvrent avec les expéditions des grands navigateurs, l’écrivain français pérégrine à l’inverse à la recherche d’un refuge vierge de toute modernité. C’est dans le mouvement, l’essence même de notre civilisation, que l’écrivain trouve la faille temporelle de sa demeure.

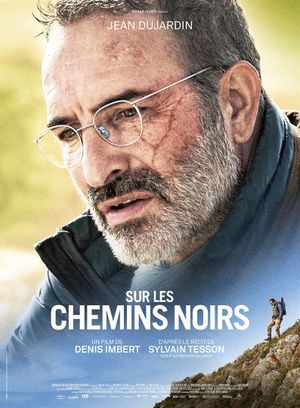

Dans ce film où Jean Dujardin endosse le rôle de Sylvain Tesson, le parcours ne se fera pas cette fois-ci dans « les forêts de Sibérie » mais à travers la diagonale du vide, en France. Du Mercantour au Mont-Saint-Michel, Pierre (Sylvain Tesson) marche au péril de sa vie. En effet, quelque temps auparavant et sous les effets de l’alcool, il chuta de huit mètres depuis un immeuble parisien. Son corps en garde les séquelles, et dans le film, reviennent par séquences les moments qui précèdent le drame. C’est l’occasion de souligner le décalage entre le monde de l’apparence, de la séduction et celui de la vie intérieure, entre la soirée mondaine et la marche solitaire. Les conséquences de la première compromettant la réalisation de la seconde. Le véritable danger n’est pas pour Pierre de gravir les montagnes mais de se complaire dans ce confort bourgeois et artificiel.

Le film n’insiste pas excessivement sur les souffrances physiques qui découlent de l’accident. C’est la force de caractère de l’écrivain qui est l’élément principal. L’obstacle devient liberté en tant qu’il donne à l’homme l’occasion de s’en saisir pour le dépasser. Pas un instant de lamentation chez Pierre. Ainsi, malgré le traumatisme physique, l’écrivain maintient son itinéraire. Le spectateur le suit à travers la vallée des Alpes, dans le Cantal, au-dessus de la Loire. A ce sujet, des reproches sont formulés à l’encontre de l’omniprésence du personnage qui gâcherait la splendeur des paysages. Certes, la rupture avec la modernité n’est pas formelle, la cadence des plans laissant trop peu de place à la contemplation. Les compagnies hasardeuses (le jeune homme rencontré) ou choisies (sa sœur et un ami) sont presque trop bruyantes. Elles empêchent de se délecter de la mélodie naturelle et d’écouter les phrases que l’écrivain se dit à voix haute avant de les noter dans son carnet. Instants précieux que l’on aurait souhaité voir être prolongés.

Toutefois, le plaisir du visionnage n’est pas entamé. La réalisation a le mérite d’être discrète et n’impose aucune lourdeur, écueil qui aurait emprisonné le sentiment de liberté qui unit le film. Les notes d’humour sont réussies, la perte de vie de ces bourgs ruraux est constatée sans être trop appuyée, de même pour la bienveillance des « gens ordinaires » croisés au détour des chemins. Le regard larmoyant de la caméra est évité. Jean Dujardin joue juste, même si nous ne retrouvons pas l’aspect enfantin et joueur de Sylvain Tesson, entraperçu dans le documentaire « La panthère des neiges ».

Au final, quelques défauts, oui, mais à ne pas reprocher trop vivement au film sans quoi l’évasion contagieuse que procure son visionnage serait mésestimée. La promesse des chemins noirs est tenue ! Des refuges se trouvent à quelques kilomètres de nous, dans le creux des montagnes ou à leurs pointes, au fond de la campagne, à l’extrémité des forêts et le long des fleuves. Il y a là une richesse à préserver, une recette pour s’extirper temporairement des flux modernes et que nous valorisons, en chuchotant, afin de pouvoir être seul cet été, carnet à la main, sur les chemins noirs.