Socrate et le Soudan.

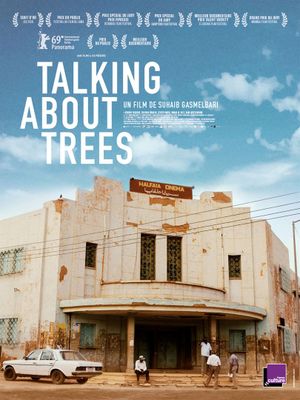

Plusieurs séquences de ce documentaire montrent les vaillants vétérans en train de fouiller, dans des cantines posées dans des pièces mal éclairées, à l’aide de lampes torches ou de téléphones, derrière les écrans d’un cinéma à l’abandon – nommé la Révolution – où s’entasse dans la poussière et l’obscurité des tas de pellicules, regrettées à l’ère du numérique, comme des reliques, des vestiges d’un temps où le cinéma était autorisé au Soudan. Et ces aventuriers, dans leur vieille camionnette, qui traversent le pays et projettent des films à l’improviste, ces explorateurs, peut-être ces historiens, nettoient, peignent, renforcent, rénovent les ruines d’un passé qu’ils ne veulent pas croire révolu.

Et pourtant, c’est le film d’un échec. Le titre est trop poétique, sa signification trop utopiste. On ne peut pas parler d’arbres (« talking about trees ») quand il y a des gens qui meurent à cause de la pauvreté et de la guerre à côté. Pourtant c’est ce que l’on essaie de faire : parler d’arbres. Ou plutôt de cinéma. Une contingence pour l’Etat, une nécessité pour ces quatre cinéastes, une aventure pour les spectateurs. Dans ce grand cinéma caduc (La Révolution), on promet une projection gratuite, tout est prêt, tout est là, le public est averti, il est partant, le film est choisi : Django Unchained de Tarantino. Il ne manque que l’autorisation de l’administration. Des papiers. Des signatures. Il est là, l’échec. C’est l’échec de la Révolution. Des efforts majestueux, des dépenses de temps, de forces et d’argent considérables pour ces vieux cinéastes… Mais dès le début ils annonçaient à la radio qu’au Soudan, le cinéma était un « héros mort », non de sa mort naturelle, mais de la trahison d’un ami. Le traître c’est l’Etat, la politique ; le cinéma corrompt le peuple, comme Socrate en son temps.

Dans L’Apologie de Socrate, Platon, prenant la défense de son maître, lui fait dire : « Ainsi donc, ce texte déclare que je suis coupable de corrompre la jeunesse. Mais moi, Athéniens, je déclare que c’est Mélétos [son accusateur] qui est coupable, parce que de choses sérieuses il fait un sujet d’amusement, traînant à la légère les gens en justice, contrefaisant le zèle et l’intérêt pour les affaires dont il ne s’est jamais mêlé en rien. ». Et dans Talking about trees, Suhaib Gasmelbari, prenant la défense de ses prédécesseurs Ibrahim Shaddad, Suleiman Ibrahim, Manar Al Hilo et Altayeb Mahdi, et leur fait dire à peu près la même chose, à savoir que ce n’est pas le cinéma qui corrompt qui que ce soit. Dans une séquence magnifique, alors qu’un des personnages présente une avant-première privée dans le cinéma La Révolution, en petit comité, où est projeté Les temps modernes de Chaplin, l’appel à la prière du muezzin vient interrompre le discours de l’artiste, qui se met à chanter en playback le chant du muezzin. Ce geste, révolutionnaire s’il on veut, amusant tout du moins, montre l’innocence, l’enfantillage de ces vieillards que plus rien n’arrête sauf l’administration. Ils rient tout le temps, sourient, rendent heureux, ils sont amoureux de leur art et veulent le transmettre aux autres, pourquoi pas pour faire naître des vocations chez les jeunes. Corruption ! Malédiction ! Le cinéma est mort et enterré, et ces quatre-là veulent retrouver son cadavre, l’explorer et le placer dans un nouveau temple, où tout le monde puisse le voir et l’adorer. « Socrate est accusé […] de ne pas croire aux dieux qu’honore la cité, mais de croire en d’autres, des affaires de démons d’un nouveau genre. » (Apologie) … Faut-il en rajouter ? D’autant que les quatre irréductibles insistent sur le fait qu’autour du cinéma La Révolution, cinq minarets sont dressés, et ils ironisent à ce propos, en ajoutant qu’avant la première projection de Django, il y en aura déjà le double. Le cinéma est une ruine, vouloir lui redonner vie est un vieux rêve romantique (« Le vieux Paris n’est plus ! La forme d’une ville / Change plus vite hélas que le cœur d’un mortel » écrivait Baudelaire en son temps).

Les dialogues rappellent sans cesse l’essence du cinéma, au plus profond de son archéologie justement (arché : en grec, le début), à savoir un spectacle public, avec du monde donc, beaucoup de monde parfois (d’où son danger aux yeux de l’Etat). Ils expriment la nostalgie de la pellicule, et le bouleversement des petits écrans d’ordinateurs et de télévision qui individualisent le cinéma et le détruisent. Le cinéma c’est la salle. Les quatre aventuriers, donc, font un bilan assez triste, mais avec de l’espoir, toujours et encore, que la politique change. Le cinéma ne doit plus être un bouc émissaire. Les élections, qui élisent à 94,7% le président déjà au pouvoir, est pour l’Etat un signe de la volonté du peuple de modernisation, et pour les cinéastes un signe de non-changement absolu (plus de voix que d’électeurs, souligne l’un d’eux). Le malentendu, ou plutôt l’escroquerie politique, doit cesser. En cela le nom du cinéma est sans appel : La Révolution ; à la fois culturelle mais évidemment politique (on note que l’action se passe en 2015 et en 2019 a eu lieu une Révolution au Soudan justement ! Trop belle coïncidence…).

Les références mondiales du cinéma témoignent d’une nostalgie particulière. Le film qui est projeté de façon récurrente dans les tournées de villes en villes, c’est Les Temps modernes de Chaplin, qui plaît aux grands et aux petits et fait rire tout le monde. Paradoxalement, Les temps modernes c’est l’Antiquité, un vieux film muet en noir et blanc de 1936… mais les temps modernes, c’est-à-dire l’époque contemporaine, c’est une sorte de Moyen-Age, où l’absence de liberté et l’oppression du pouvoir sur le peuple sont les grands seigneurs. Le symbole que représente ce film a un teint politique. L’autre film, celui programmé pour la première, plus adapté aux jeunes, plus violent et avec de l’action, c’est Django Unchained de Quentin Tarantino (ce qui fait horreur aux vieux cinéastes, eux qui préfèrent les bons vieux classiques, qui risquent cependant d’attirer moins de gens). Tarantino, un cinéaste de la citation, un cinéaste de la nostalgie, de l’hommage. La mise en abyme est trop facile pour Suhaib Gasmelbari, qui, en plus d’insérer des extraits de films des cinéastes qu’il met en scène, n’hésite pas à « faire du Tarantino » dans son documentaire, à l’image du dernier plan du film où le dictaphone – qui servait à promouvoir la projection du film, mais qui, à la fin, comme dans un dernier espoir insolvable, n’est pas allumé et ne fait plus résonner les paroles du cinéaste – est détourné en colt et le cinéaste en cow-boy, un « Django », avec le son ajouté au montage d’un coup de feu. Façon élégante de dire que la bataille est perdue mais que le cinéma l’emportera. Façon de dire, à la manière de Socrate : « Anytus et Melios ont le pouvoir de me tuer mais ils ne peuvent me nuire. ».