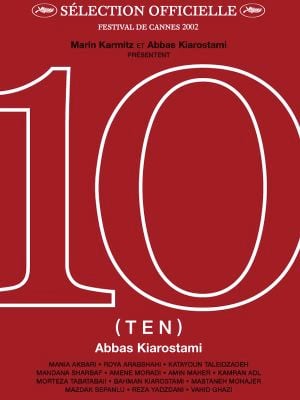

Montrer et dire autant de choses par le truchement d’une mise en scène des plus simplistes relève de la virtuosité. « Les choses sont là, pourquoi les manipuler » disait Rossellini. Cette évocation du cinéaste italien n’est pas fortuite, vous n’êtes pas sans savoir que Kiarostami en est le contemporain dans son utilisation du cinéma comme exploration de l’environnement social d’un pays. Ici, nous sommes enfermés dans un taxi microcosmique où le défilement de plusieurs personnes sera révélateur des travers de la société iranienne.

À peine écris-je ces premières lignes que j’en entends déjà dire que Ten n’est pas un film, parce qu’il n’y aurait pas de mise en scène ou de scénario narratif explicite. Mais ces gens-là oublient l’essence du cinématographe : capter le réel, quelqu’en soit la manière, pour en garder une trace. Il y a une fâcheuse tendance à penser que, malgré une absence de fond récurrente, plus une mise en scène est complexe, meilleur est le film, ce qui ferait des Spielberg et autres Tarantino de bons cinéastes. On peut dire tout autant et même plus de choses avec une mise en scène très simple. Toute la puissance d'Un Condamné à mort s'est échappé relève justement du traitement profond d’un sujet très évocateur par une simplicité cinématographiquement chirurgicale. La grande majorité des spectateurs s’est tellement habituée à d’immenses artifices visuels masquant une grande absence de fond, qu’elle n’avance plus s’il n’y a pas de carotte suspendue devant elle. Dans Ten, Kiarostami utilise la méthode fondamentalement opposée : une absence volontaire de mise en scène au service d’un discours politique très fort. Et pourtant, choisir de simplement poser une caméra dans une voiture relève de la mise en scène. « La caméra est d’abord un appareil de prise de vue, et mettre en scène c’est prendre, modestement, le parti des choses ». Comme le dit Rozier, la mise en scène est moins user d’artifices que choisir comment montrer ce que l’on voit : filmer c’est forcément mettre en scène en ce qu'il s'agit par essence de prendre parti dans la captation du réel.

J’évoquais Rossellini ci-dessus, le cinéma de Kiarostami s’inscrit évidemment dans la veine néoréaliste italienne. Dans ce film, les trajets en taxi sont un vecteur pour traverser la société iranienne et traiter de la condition de la femme par les dialogues avec les différents voyageurs. Que ce soit avec un enfant, une prostituée, une femme amoureusement inconsolable ; les différentes strates sociales y sont représentées et dressent dans un même temps le magnifique portrait de cette conductrice. Cependant, contrairement à Rossellini, Kiarostami ne cherche pas à représenter la réalité mais s’efforce de capter le réel dans sa forme la plus brute possible. « Le cinéma ce n’est pas une reproduction de la réalité, c’est un oubli de la réalité. Mais si on enregistre cet oubli, on peut alors se souvenir et peut-être parvenir au réel. » soutenait Godard. Que ce que nous voyons soit documentaire, fictif ou les deux à la fois importe peu : par sa caméra immobile et ses plans-séquences, Kiarostami cherche à oublier la reproduction de la réalité pour parvenir au réel, à l’authenticité d’un moment et des sentiments. Au début des années 2000 et de l’arrivée du numérique, il décide alors de faire un grand retour en arrière et de se rapprocher de l’essence de la photogénie epsteinienne : poser simplement et longuement sa caméra pour capter, le temps d’un instant, l’étincelle d’un regard, l’instantanéité d’un geste, la spontanéité d’un mouvement, la vérité des êtres.