Dans un Texas futuriste et dystopique, les autorités se débarrassent de la lie de l'humanité en la parquant dans une zone de non-droit désertique, où les survivants s’organisent en communautés plus ou moins viables.

Manque de chance pour Arlen, notre héroïne, c’est sur la communauté des cannibales culturistes qu’elle tombe en premier. Ça va lui coûter un bras.

(Et un peu plus...)

Seulement 5 minutes de métrage et la mise en scène d’Ana Lily Amirpour emporte déjà le spectateur dans un univers unique, noir et décalé, radical, barré, désespéré, grotesque. On s’attend rapidement à assister à une mise à jour féminisée de Mad Max, une sorte d’origin story d’Imperator Furiosa peut-être.

Tous les ingrédients sont là.

Il y a tout d’abord le décor, bien sûr : un no-man’s land qui semble faire écho à l’Australie désertique autrefois peuplée par les criminels dont le Royaume-Uni ne voulait plus (« d’un vil ramas de forçats sortira peut-être une nation forte et laborieuse »), et qui deviendra dans la fiction le lieu des affrontements motorisés filmés par George Miller.

Il y a aussi les personnages qui peuplent ce désert : des communautés dangereuses établies autour de dirigeants d’opérette qui s’accrochent à dominer leur petit royaume au milieu de nulle-part, tout en faisant la fête comme au festival Burning Man au cœur du Nevada. Sans oublier ceux qui sont à la marge, comme le vieux fou incarné par Jim Carrey qui rappelle le personnage de Bruce Spence dans Mad Max 2, ou la gamine muette qui évoque le Feral Kid du même film, et d’autres proto-punks, qui eux ne sont pas loin de sortir d’un épisode de Ken le survivant.

Mais Ana Lily Amirpour choisit de prendre un virage à 90° pour subtilement éviter la surenchère factice. Pas de poursuites effrénées. Il fait trop chaud, tout le monde fonctionne au ralenti. Pas de monster trucks non plus, mais de petits véhicules ridicules tout droits sortis d’une série Z fauchée des années 80 (voir les films de Cirio H. Santiago et cie.). Années 80 dont l’imagerie colorée est d’ailleurs partout, faisant de ce fait de The Bad Batch un pur produit visuel des années 2010 et de leur mode néon rétro-branchée.

Surtout, désamorçant vite le poncif, la réalisatrice ne sombre pas dans le « rape and revenge » basique. On comprend alors qu’on entre en territoire inconnu, parce qu’entre deux scènes contemplatives, et au travers d'une narration circulaire, la réalisatrice ose bousculer les codes, et apporter à son film une dimension féministe supplémentaire, à une époque où les rôles féminins dans les films de genre commencent déjà peu à peu à sortir du carcan imposé ou inconscient des représentations machistes. Elle détourne très vite la règle tacite qui fait qu’un personnage féminin de premier plan se doit d’être sexy pour avoir une raison d'être (aux yeux des spectateurs mâles), interdisant par conséquent toute survie après la mutilation. Sur ce point, elle va même encore plus loin que l’icône instantanée créée par George Miller et Charlize Theron avec Furiosa. Arlen est moins flamboyante mais plus radicale, et tout aussi décidée à survivre et à obtenir ce qu’elle veut, ce qu’elle fait bien comprendre à chaque personnage masculin qui tente de prendre l’ascendant psychologique sur elle.

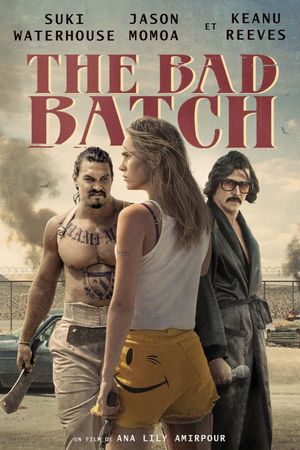

Face à l’excellente Suki Waterhouse, justement, le casting est réjouissant : Keanu Reeves dans l’un de ses rôles à contre-emploi qu’il aime tant, Jim Carrey dans le meilleur rôle de sa carrière (il ne parle pas), et Jason Momoa, sculptural cannibale, à la fois culturiste et dessinateur en herbe, dont la présence ambiguë et le charisme animal ne vont pas laisser la protagoniste insensible.

Et c’est dans cette incertitude des interactions, et le renversement des rapports de séduction, que se trouve la grande originalité du film.

Pour son excellente mise en scène et son traitement unique de thématiques brutales, The Bad Batch est un film à ne pas manquer, et dont on peut se délecter.