Depuis pas mal de temps maintenant, j'ai l'impression en le voyant être utilisé à outrance que l'on a tendance à vulgariser le terme chef d’œuvre qui désormais sert plus à décrire un très bon film que l'élite qu'il est censé représenter. Chef d’œuvre par ci, chef d’œuvre par là, je regrette sincèrement cette propension à mettre en avant tout bon moment passé au cinéma et y apposer des notions erronées ou du moins maladroites qui ne reflètent pas forcément tout l'étendu de ce que le terme est censé véhiculer.

Et si j'ai choisi de débuter ma critique par cette introduction un peu chiante, c'est pour vous dire une chose chers lecteurs. J'essaie de peser mes mots et je prends la pleine mesure de ce que je vais vous annoncer, mais je suis persuadé aujourd'hui d'avoir vu l'un des plus grands Chef d’œuvre dans le sens noble du terme au cinéma depuis de très nombreuses années.

Mais revenons un peu en arrière, voulez vous.

Avec Wes Anderson, ce ne fut pas le coup de foudre immédiat, celui que l'on peut voir dans les mauvaises comédies romantiques dans lesquelles McConaughey aimait s'illustrer avant de devenir l'acteur grandiose que l'on connaît, ah ce foutu plan séquence... Mince je recommence à divaguer.

J'ai donc découvert La Famille Tenenbaum au cinéma et même si j'avais passé un chouette moment à l'époque, il ne m'avait pas suffisamment marqué pour que je prenne la peine de voir La Vie Aquatique ( qu'est ce que je le regrette ) et A bord du Darjeeling Limited ( snif ) dans ces bonnes vieilles salles obscures. Et puis en 2010, tout a changé, un film d'animation est arrivé et a très rapidement attiré mon attention, du stop motion, les Beach boys, les Stones, des renards qui ont la classe, de l'humour, de l'émotion, et un casting de dingue pour donner vie à ces petits personnages. La flamme s'est rallumée immédiatement et j'ai pris conscience de l'erreur commise depuis tout ce temps, puis Moonrise Kingdom fit son entrée et cette fois, c'est tout tremblant que je me suis rendu dans ma salle. Vous savez comme lors d'un premier rendez vous, la boule au ventre, l'envie de bien faire et la crainte d'être déçu face à des attentes au delà de l'imaginable.

Mais bien au contraire, en découvrant cette petite perle teintée d'onirisme et de douceur, le coup de coeur s'est transformé en amour sincère pour son cinéma si particulier. Celui qui durant deux heures vous transporte ailleurs et vous colle un sourire béat sur le visage, celui qui vous fait croire que même dans les pires circonstances, le monde est merveilleux et la vie est magnifique.

Puis vint enfin son petit dernier. Cette fois nulle crainte, je partais confiant et j'étais prêt à passer un moment magique, mais pourtant, je n'imaginais pas à quel point j'allais être charmé, je ne me doutais pas de l'aventure absolument inoubliable que j'allais vivre...

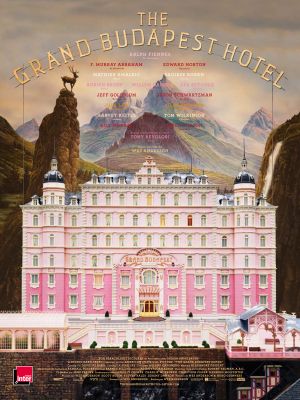

The Grand Budapest Hotel, c'est la consécration d'un réalisateur autodidacte qui respire la sincérité et la passion pour le cinéma et qui arrive à nous happer dans son univers fantaisiste et coloré en transformant chaque parcelle de cet amour en plans absolument délicieux semblables à un succulent gâteau dans lequel chaque part se savoure sans jamais ne serait-ce que frôler l'indigestion.

C'est une grande famille présente depuis le début qui offre des moments inoubliables en ne prononçant que quelques lignes de textes, William Dafoe en psychopathe n'a rien à envier à Javier Bardem chez les Coen , Bill Murray en concierge plus proche de l'agent secret retraité, Adrien Bordy en burnout, Jeff Goldblum en avocat étrange, Edward Norton en chef de police reconnaissant têtu. Mais c'est surtout un Ralph Fiennes absolument grandiose qui offre à son personnage déjà fichtrement bien écrit, un charisme, un humour, une dérision, une élégance hors du commun, le tout baigné dans un flegme Britannique délicieux.

C'est un montage assez fou magnifié par une réalisation qui se permet le luxe de varier ses effets pour illustrer sa temporalité, passant avec aisance du cinémascope pour filmer l'action ancrée dans les années 60 au format 4/3 pour les années 30. Tel un grand peintre dessinant sur sa toile, Wes impressionne, chaque coup de pinceau est d'une précision hallucinante et chacune de ses actions est étudié avec minutie, rien n'est jamais laissé au hasard. Et une fois la forme et le fond en parfaite symbiose, tout est alors possible, d'une délirante poursuite en luge totalement inattendue filmée en stop motion, à l'évasion d'une prison tellement élémentaire et simpliste qu'elle en devient culte, le spectacle qui s'affiche sous nos yeux est indescriptible.

Situant pourtant son action entre deux guerres dans un contexte tendu et glacial, le rendu n'est jamais glauque ou malsain. L'atmosphère fantastique et désuète, aidé par des compositions enivrantes nous plonge dans une chaleur apaisante, une petite bulle d'air étanche qui permet de jongler entre différents sentiments. Proche de la facétie lors des nombreuses escapades de Mr Gustave et son jeune protégé ou du lacrymale lorsque F. Murray Abraham et sa voix posée nous narre l'épilogue de cet incroyable récit.

En sortant de la séance, une chose était claire, avec le cinéma de Wes Anderson, ce n'est pas la petite aventure qui s'oublie rapidement passé les premiers rendez vous, c'est bel et bien le grand amour, celui qui dure toute une vie. Chaplinesque par moment, donnant parfois l'impression de sortir de l'imaginaire d'Hergé, puisant aussi bien son inspiration dans l'oeuvre de Stephan Zweig que dans les comédies américaines des années 40 de Lubitsch à Wilder. The Grand Budapest est une œuvre magistrale touchée par la grâce qui servira encore d'exemple dans 20 ou 30 ans pour illustrer en quoi le cinéma est le plus magnifique des arts.