Pour moi, The Grand Budapest Hotel représente avant tout le film qui signe ma réconciliation avec Wes Anderson. Après Moonrise Kingdom, dont la lenteur et la poésie m'avaient laissée de marbre (quoi ?! oui oui) ; j'avais encore été déçue par Castello Cavalcanti, court-métrage réalisé pour Prada et faisant suite à une première collaboration d'Anderson avec la marque pour trois spots de parfum. Autant dire, un petit coup de pub bien décevant pour qui attache de l'importance à l'intégrité du cinéma, écartant de la fonction de réalisation toute considération pécuniaire.

Le nouveau film de Wes Anderson, ce Grand Budapest Hotel, semble constituer pour le réalisateur un retour dans l'avant Moonrise Kingdom, film qui a (pour l'instant) fait office de parenthèse dans sa filmographie. Abandonnant la candeur, il recentre son cinéma sur le burlesque, le tragi-comique et l'imaginaire coloré. Incontestablement, l'aspect central et cher au cinéaste qui s'illustre à la perfection dans The Grand Budapest Hotel est celui du lien entre le personnage et le lieu, deux éléments diégétiques en tant que deux entités attachées et interdépendantes. Les personnages font le lieu, le construisent et l'habitent ; autant que le lieu détermine les personnages, leurs sentiments et leurs actions. Une maison, un hôtel, un sous-marin, un train, autant d’espaces scéniques exploités par Anderson au long de sa filmographie.

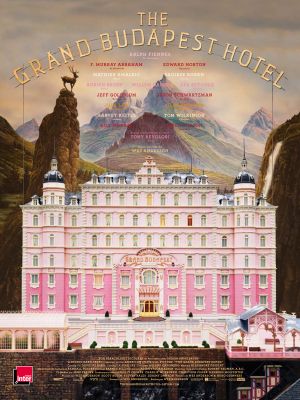

Là où les lieux choisis par Wes Anderson font sens : comme le train du Darjeeling Limited, les hôtels d'Hôtel Chevalier et du Grand Budapest incarnent et personnifient ceux qui les habitent. Le Grand Budapest, accordant une fonction aux personnages (sans hôtel, pas de M.Gustave, sans hôtel, pas de Zero), il revêt également leurs attributs : pompeux et intimidant en apparence mais attachant en réalité, tel Mr Gustave, mystérieux et courageux tel Zero. Inscrit dans un décor de carton-pâte complètement clinquant, l’Hôtel ouvre le champ des possibles pour l'imagination. Finalement, acteurs à part entière du propos tragi-comique du film, les lieux, tantôt hypergais et colorés (l'Hôtel), tantôt froids et hostiles (la prison, la maison Desgoffe-und-Taxis), jalonnent le récit de leur prestance.

Alors, tout le film semble construit autour de cette adéquation entre les personnages et les composantes cinématographiques (montage, décors, lieux, sons). Adéquation qui sert notamment à accentuer la dualité du propos. Aux prémices, parfaitement burlesque, le film prend un nouveau virage quand la guerre se déclenche. L’Histoire avec un grand H se fait une petite place dans le cinéma d’Anderson, qui en restait jusqu’alors très éloigné. Au-delà de l’appropriation comique qu'il s'en fait, le réalisateur nous montre également que le drame triomphe parfois sur le drolatique. Jamais trop moral donc que le cinéma d'Anderson, où les gentils gagnent toujours à la fin, mais pas tout à fait quand même.

S’ajoute à l’importance des lieux l’aspect film choral, porté par un casting cinglé où on retrouve les inconditionnels d’Anderson (Murray, Schwartzman, Brody, Wilson) et d’autres plus inattendus (Swinton, Law, Amalric, Seydoux, Dafoe, Keitel), oeuvrant tous à livrer un jeu délirant, propre à la mise en scène du réalisateur. Si la starification du casting peut agacer, la multiplicité des personnages permet la convergence vers la pluralité des narrations, pareille à un « étourdissant mille-feuille » (1) ; métaphore qui semble, pour filer la comparaison pâtissière, la plus adaptée pour décrire la narration, cet enchevêtrement de point de vue et d’époques, de récits et de rêves. Là où règne le génie d'Anderson c'est dans cet enchaînement d'instants et de souvenirs, disparate et à la fois harmonieux, sombre tout en étant lumineux.

La cadre est empli de détails subtils et drôles, riche d'icônes sans jamais verser dans l'orgie de symbolisme. Comme à son habitude, Wes Anderson met en scène et dirige tout au millimètre. Et jamais d'étouffer, la maîtrise du cadre et du mouvement toujours parfaite, les dialogues toujours justes, le ton parfois grave mais constamment drôle. Et le mouvement, moteur de tout, là où les personnages et le cadre semblent se dérober à la fixité, sans cesse et sans jamais que le spectateur s'en trouve épuisé. Oui vraiment, du Grand Anderson !

(1) LOISON, Guillaume. « The Grand Budapest Hotel » : Wes Anderson au sommet. Le Nouvel Observateur.