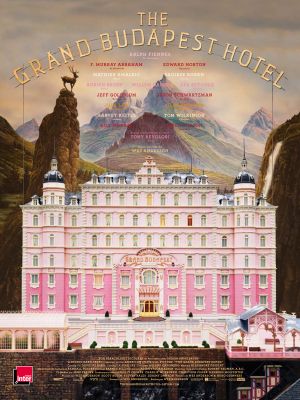

Cette sucrerie vous a été offerte par M. Wes Anderson

2014, sais-tu que tu commences bien ? Sais-tu que tu vas finir par me faire renouer avec les salles de cinéma que j'avais tendance à déserter ces derniers temps ? Mon compte en banque t'insulte copieusement pour ça. Moi, pauvre bougresse qui aime tout simplement les bonnes choses, je m’aplatis d'ores et déjà face à toi, au vu de ce que tu nous promets et au su de ce que tu m'as pour l'instant montré avec The Grand Budapest Hotel.

WARNING : ce film n'est pas un film. C'est une dragée. Comme ce bonbon, The Grand Budapest Hotel a trois étapes de dégustation.

Tout d'abord, il y a la mise en bouche. Quelques séquences d'animation nous font saliver, mais le premier niveau, celui du narrateur, ne laisse pour l'instant qu'un léger arrière goût sucré à travers sa relation avec le gamin (petit-fils ? random gosse ? Peu importe).

Puis la dragée commence à fondre un peu plus dans la bouche : plus de personnages à potentiel (M. Jean <3), plus de visions comiques (Jude Law et son bonnet de bain, ou comment égratigner son image de sex symbol aux pubs Dior), mais surtout on approche du but. L'entrée en jeu de M. Mustafa, propriétaire du Grand Budapest Hotel mais qui pourtant dort dans une chambre de bonne (et encore), par son aura de mystère qu'il suscite autant chez le narrateur que chez le spectateur, émoustille déjà les sens. Un bain et un dîner de prévu plus tard, nous voilà au coeur du sujet.

L'enrobage a fondu, ne reste plus que l'amande (ou le chocolat, selon vos goûts). Le délice commence. Des années plus tôt, Zero Mustafa devient le groom de M. Gustave, concierge séducteur avec un certain goût pour l'égyptologie, vu l'état de ses conquêtes. L'une d'entre elles meurt et lui lègue un tableau, Le Garçon à la Pomme. Son fils ne voit pas ça d'un bon oeil, M. Gustave vole malgré tout le tableau et ainsi débute une guerre sans merci autour de cet héritage. C'est un véritable déluge de bonnes choses : de l'humour noir, des répliques à se plier en deux, une esthétique née de la maniaquerie extrême d'Anderson mais unique, une Léa Seydoux avec un rôle de bonne suffisamment minime pour que le Gaumont de Brest ne daigne même pas projeter le film (et cet accent de merde qu'elle a, Madame Jay Une Carrière Internationale). Le casting vend du rêve, c'est d'ailleurs la première chose qu'on se dit en projetant d'aller voir The Grand Budapest Hotel, mais malgré tout, son potentiel n'est pas suffisamment exploité : seuls Ralph Fiennes, Tony Revolori, Saoirse Ronan et Adrian Brody tirent véritablement leur épingle du jeu. Et c'est dommage parce que le personnage de Tilda Swinton, par exemple, aurait tellement gagné à être plus qu'une simple démonstration de talent des maquilleuses...

Et puis, au milieu de toutes ces considérations, arrive la fin. Le bonbon est avalé, le film se met à se refermer. Fin de l'histoire de Zero, fin de l'histoire du narrateur, fin du film. Un dernier moment savoureux durant le générique de fin, et il est temps de quitter la salle. Et comme lorsque j'avais quatre ans, j'en redemande.