The Grand Budapest Hotel fait partie des films que j'ai regardés un peu trop tôt dans ma vie. Bon, je l'avais aimé dès le premier visionnage (avec un bon 8 sur 10), mais il m'a fallu quelques années de cinéma de plus pour me rendre compte de la force de la claque de ce film.

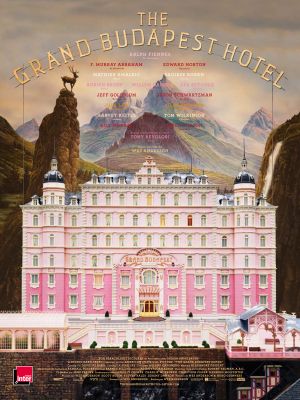

Il faut déjà parler de l'esthétique, de la photographie, de tous les plans, de tous les images et de finalement chaque pixel du film : c'est une putain d'œuvre d'art. Savant mélange d'images réelles et de dessins animés à l'ambiance particulière, le film est somptueux. Le festival de couleurs est flamboyant, chaque scène a une coloration et un teint particuliers, et c'est toujours symbolique. Je n'avais pas vu de film aussi cinglé, niveau couleurs, que Ran, ce qui est peu surprenant sachant l'amour de Wes Anderson pour Akira Kurosawa. Marque de fabrique du réalisateur, la symétrie est quasiment partout et ajoute un sentiment de féérie quand elle est mêlée à toutes ces palettes de couleurs, et à tous les objets symboliques de chacun des décors.

Le scénario, ensuite, est riche à souhait. Principalement une comédie, mais avec des scènes d'action, des drames petits et grands, un thriller, des dialogues millimétrés, un film historique aussi : il y aurait des pages et des pages à écrire. Par rapport aux scènes d'action de La Vie aquatique, par exemple, le pas est immense. Ici, elles sont un sens, elles sont certes plutôt comiques et absurdes, mais avec une pointe de vérité dramatique qui n'est pas dissimulée grossièrement derrière l'excuse de l'humour. Je n'ai évidemment pas remarqué toutes les variations quasi infinies du scénario, ni des références, j'en citerai une seule : la course poursuite entre le cruel homme de main du méchant héritier et l'avocat du testament se finit à pied, dans un hôtel déserté car proche de la fermeture, aux allures hitchcockiennes… et c'est sans surprise un hommage à ce maître avec une reprise d'une scène du Rideau déchiré.

L'histoire est prenante et dense. On ne suit finalement que les tribulations d'un maître d'hôtel et de son lobby boy pour garantir un héritage, pas très moralement obtenu d'ailleurs, contre les héritiers a priori légitimes d'une riche femme d'affaires. L'intrigue, pas si manichéenne que ça, se développe dans des scènes à la limite de l'absurde (l'évasion de la prison, la chaîne de maîtres d'hôtel, la course-poursuite en luge…) aussi plaisantes à regarder les unes que les autres. Elle est dense et finalement courte, mais pourtant pas difficile à suivre, ce qui est une belle prouesse scénaristique. Le film est d'ailleurs un flash back d'un flash back d'un flash back (avec parfois encore d'autres flash backs), j'y reviendrai.

Côté acteurs, c'est un casting cent mille étoiles. La troupe plus ou moins habituelle de Wes Anderson (Bill Murray, Owen Wilson, Jason Schwartzman, Adrian Brody, William Dafoe...), ainsi que les rôles secondaires prestigieux (Tilda Swinton, Edward Norton, Harvey Keitel, Léa Seydoux, Mathieu Amalric...), laisse la lumière à cinq personnages tous époustouflants. Il faut évidemment noter la prestation impeccable de Ralph Fiennes en maître d'hôtel aussi détestable qu'admirable, de Saoirse Ronan en jeune fille courageuse et véritable pivot du scénario, de Jude Law en Stefan Zweig fantasmé. Il faut surtout remarquer celle de Tony Revolori, jeune acteur et membre du duo principal du film, car ça n'a pas du être facile de jouer et de s'imposer dans ce casting incroyable, et de F. Murray Abraham, qui joue le même personnage des décennies plus tard en racontant l'histoire principale, dont la mélancolie imprègne véritablement tout le film, jusqu'à ses larmes finales lorsque son récit s'achève - peut-être cette fois pour de bon.

Et c'est précisément là le coup de force majeur du film. Dans cette profusion de couleurs et de scènes éclatantes, dans cet amas de dialogues aussi absurdes que grandiloquents, dans cette explosion d'humour et d'action à n'en plus finir : le film est infiniment mélancolique, et triste à en pleurer. L'histoire, inspirée de l'aveu de Wes Anderson de l'œuvre de Stefan Zweig, est une ode à un monde perdu à jamais. Dans le film, le lobby boy désormais âgé ne peut se détacher de cet hôtel en délabrement, lieu des plus belles années de sa vie, elles-mêmes vécues au crépuscule d'un monde désormais fantasmé. L'écrivain lui-même, au soir de sa vie, raconte sa rencontre avec ce lobby boy et de l'histoire qu'il lui a alors racontée, comme une étape majeure de sa vie. La jeune fille enfin, lisant le roman dans un cimetière au pied de la statue de cet écrivain, ferme la dernière page d'un regard plein de tristesse. L'histoire de mondes successifs qui n'arrivent jamais à se défaire des mondes d'avant. Alors quoi de mieux que le cinéma, art magistral du temps, pour faire revivre tous ces mondes dans leur éclat passé et fantasmagorique ? Quitte à nous piéger, Wes Anderson et les spectateurs, dans la même nostalgie que les personnages du film, dans la mélancolie de milliers de films passés, tous racontant quelque chose de leurs mondes bien à eux, mais désormais clos pour l'éternité : les mondes d'hier.