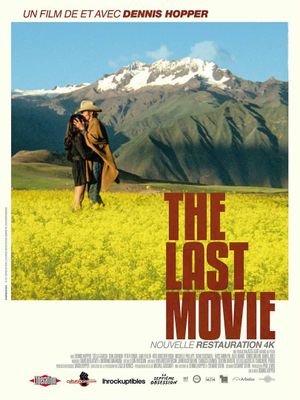

C'est la raillerie qu'a l'air de lancer Dennis Hopper, malicieux mais désespéré, comme enchaîné dans les dernières minutes de son film dans un amalgame de rushs ratés, séquence déconnectée et résumé du film que l'on vient de voir. The Last movie est typique du Nouvel Hollywood ; créateur démiurge au sommet du cool (ici Hopper après son Easy Rider ) qui part se paumer dans le tiers monde sans aucune forme de bride des studios, lesquels sont décontenancés par le goût croissant du public pour une culture populaire qui dézingue la bienséance de la période classique par des expériences décalées et ça du pitch jusqu'à l’exécution, souvent de superbes camoulox (demandez à Coppola où Cimino). De là, laissez mijoter une équipe technique enfiévrée par le climat dangereux (météorologique où politique d'ailleurs, c'est toujours plus drôle en temps de révolte, cf. un attentat sur le tournage de Sorcerer de Friedkin dont des images se sont trouvées dans le film), accumulez les problèmes diplomatiques et de subtiles contraintes administratives où techniques et vous aurez un magnifique ovni déglingué où suppure dans le moindre plan la fatigue des acteurs et techniciens ayant sombré dans la démence provoquée par une expérience de tournage cinglée, souvent dirigée par un dieu réalisateur en pleine illumination (Friedkin à nouveau et son Exorciste). Si vous êtes adeptes de ces histoires de fou et surtout de ces films semblables à des échos lointains d'un fiasco suprême qui racontent moins un scénario que leur propre conception, sachez que bien qu' Apocalypse Now soit le roi dans la collection de tuiles, The Last movie est sans doute l’étendard le plus représentatif d'un système en crise où, à la croisée des chemins, fut-un temps, c'est la folie seule qui gagnait.

Ces films chaos, il y en a plein et autant d'histoires insensées à leur sujet. Mais The Last movie, cri du cœur mélancolique et coké de Hopper, a été enterré plus profond que la plupart d'entre eux car il couvre une histoire plus que douteuse. De quoi ça parle ? D'une équipe de cinéma américaine qui plie bagage à la fin d'un tournage après plusieurs accidents, laissant au bon soin des autochtones des décors à moitié démontés. Ces derniers reproduisent le tournage avec une approche liturgique, armés de pantins de bois du dieu païen caméra. Si si. En parallèle, Kansas, un cascadeur, s'installe un peu par amour, un peu appâté par l'or, un peu parce qu'il est blasé aussi, dans ce bled sud américain. Son errance lui vaut de recroiser le chemin des habitants du village. Que s'est-il passé sur le tournage de The Last movie ? L'équipe multipliait les orgies et favorisait le traffic de cocaïne qui faisait du Pérou la capitale mondiale de la contrebande en consommant moult spécialités locales.

Je connais beaucoup de personnes qui argumenterait qu'un film doit être aimé en tant que film, qu'aucune connaissance ne doit être pré requise pour l'apprécier. Ce qui est sûr, c'est que ma colère (un peu rigide, certes) autour des productions Disney qui fignole des moitiés de script mcguffinesque et confie le reste à un univers étendu (soupir) va dans ce sens. Mais The Last movie a pour lui d'être le totem définitif d'un échec ; 1h40 qui condense la défaite du modèle américain et de son ingérence mondiale qui tue la spiritualité partout, modèle qui engendre des individus perdus sans une mission promettant le succès personnel. D'ailleurs, quel succès ? L'amour ? On s'en lasse. L'or ? Et après ? Le pouvoir civilisateur ? Le genre de truc qui se perd. La capacité à redéfinir des sociétés entières ? C'est même plus drôle au bout d'un moment.

The Last movie balaie les obsessions infondées qui naissent d'un monde où le retour à la nature est devenue impossible. Car l'état de nature reste trop sauvage pour nous ; la malédiction qu'est l'ambition humaine, voilà ce que contemple, désabusé, démotivé, vidé d'âme un Dennis Hopper sexy en diable mais sans ligne morale claire. L'histoire de The Last movie ne s'arrête pas là ; le montage, que Hopper triturera une année durant comme un Dr Frankenstein innarêtable (vrai réflexion d'un Jodorowsky venu lui rendre visite : "Dennis était vraiment dans la drogue à ce moment là, il changeait de chemise tout les trois mois.") est une donnée essentielle de la désillusion beckettienne (ça se dit ?) qui traverse le film ; les passages radicaux, inexpliqués, d'une séquence à l'autre où les effets très appuyés (la fin évoquée au dessus) contrastent avec des séquences de dialogues sobres où des plans fixes picturaux, qui sans être trop tape à l’œil construisent une harmonie dans l'indigence. De ce magma esthétique bouillonnant surgit une détresse à partager sa révélation ; c'est toute la tension qu'on ne trouve que dans la langue française qui rassemble dans le même mot de réalisation l'acte de création et l'instant durant lequel on se révèle à nous même comme si on franchissait un seuil qui redéfinissait notre vision du monde. A l'image de La chinoise de Godard, on assiste à "Un film en train de se faire", qui semble se découvrir à nos côtés au fil d'une pensée chaotique. Mais son recul constant sur sa situation est maladif. Incapable de quitter son esprit technicien, Hopper se met en scène sans le vouloir, où le veut sans vraiment oser. Fi de l'écriture qui se délite au fur et à mesure du métrage ; l'idée est de s'ouvrir des possibilités de montage pour fétichiser la moindre errance, donne un sens où un but à quelques plans volés ici où là. Pensez vous que c'est un effet de style volontaire où une initiative prise au banc de montage de faire connaître au monde le bazar sans queue ni tête qu'était devenu le tournage ?

Je n'ai moi même pas la réponse. C'est une critique très vague, je le conçois. Avec son oeuvre, Hopper se mesure au vertige métaphysique qu'est la libération de l'homme par l'enfermement de son image dans un cadre, une idée fixe où des rêves bien fades de victoire sur le monde sauvage où sur l'autre. La liberté, convoquée par des références au western (le film dans le film en est un) n'a toujours existé que comme idéal ; l'acte de tournage en devient l'expérience immédiate et sans limite qui peut mener à un violent nihilisme. Le déni fatigué de Hopper sonne comme une alarme moqueuse ; The Last movie a dégoûté l'homme du cinéma mais celui-ci a continué même après le dernier film. Au final, rien n'a changé. C'est un film profond et malade qui représente superbement le progressif glissement du sujet vers l'objet à mesure qu'il devient le propre héros de sa religion tandis qu'il perd lentement la foi qui lui est nécessaire pour survivre sans réponse. C'est mon interprétation, elles sont sûrement multiples et toutes fausses tandis que j'oublie plein d'autres éléments techniques (B.O très agréable comme toujours avec Hopper) où même de simplement saluer des qualités (des séquences très fortes comme les quinze dernières minutes, des acteurs au top), et des défauts (le rythme sacrément boiteux). Parce que là où Innaritu éprouve la technique cinématographique pour maîtriser tel un chasseur la nature de The Revenant, là où Tarkovski insiste sur la subjectivité de la perception au sein du chaos dans L'enfance d'Ivan où même là où l'attente est centrale pour mieux espérer dans Le septième sceau de Bergman, là où tout ces réalisateurs ont capturé la fièvre de l'homme errant et lui ont cherché une cause (avec plus où moins de justesse à mon sens), Hopper s'est simplement perdu. Et avec lui les mots pour enfermer définitivement ce qui ne peut qu'être montré dans le dernier film.