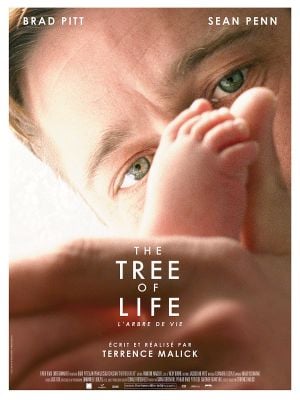

The Tree of Life est un film qui se mérite, se médite, exige plusieurs visionnages et autorise diverses interprétations. N’attendez aucun aide de Terrence Malick qui, mutique, ne se livre pas. Dans les années 1960, un couple texan apprend la mort d’un de ses fils. Le choc est terrible. Sans transition, nous découvrons dans ses somptueux bureaux Sean Penn, l’aîné des trois garçons. Ce brillant architecte se prépare à entrer en réunion. Il prend un ascenseur et se souvient. Soudain, nous admirons la naissance du monde, du Big-bang au Crétacé, de la formation des galaxies à l’émergence de la vie et aux dinosaures. Dans une séquence maladroite, un vélociraptor épargne un herbivore. Brutalement, le propos nous projette de l'infiniment grand à l'infiniment petit, de l’univers à la famille nucléaire. Nous assistons à la naissance et à l’enfance de Jack. Brad Pitt est un ancien officier de marine au crâne rasé et à la mâchoire serrée, un ingénieur souvent absent à la vocation de pianiste contrariée, un père aimant, mais sombre et autoritaire. La vie est dure et il entend armer ses garçons. Bien que soumise à son mari, Jessica Chastain irradie une merveilleuse tendresse maternelle.

Que penser de ce titanesque flashback ? Nous ne sommes pas face à un simple retour dans le passé, mais à un flux désordonné de réminiscences qui embrasse le deuil du frère, de la mère aimante et les blessures d’enfances. Le travail du réalisateur sur la mémoire est proche de celui d’Andreï Tarkovski dans Nostalghia et Le Miroir. Il ne livre pas une représentation de l’enfance de Jack, mais l’image que l’adulte en a conservée. Si la mémoire est précise dans certains détails, l’ordonnancement des pièces de la maison, la balançoire, les cailloux dans les vitres, elle se révèle partielle et partiale : elle élude l’école et les adultes, mais s’attarde sur le conflit avec le père. Tout est vu à hauteur d’enfant. La caméra s’envole dans une lumière éternellement pure. Malick a aimé jouer, découvrir et observer. Livrés à eux-mêmes, les gamins chassent en bande, se battent et défient les interdits. Cette enfance n’est pas idéalisée. L’innocence a tôt fait de se pervertir. Les enfants sont cruels et l’un d’eux se noie. Jaloux, Jack rudoie ses frères, tenaillé par le remord, il prie et défie son père.

La Ligne rouge et Le Nouveau Monde, ses précédents films, professaient un panthéisme explicite. Dès les premières images, Malick place une citation du Livre de Job, se confrontant au christianisme. « Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu ? Qui a tendu sur elle le cordeau ? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées ? Qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ? »

La voix off s’attaque au mal. Le chrétien troublé interpelle celui qui donne et reprend la vie. Il bouscule cette Providence à laquelle il devrait se soumettre, ce Dieu caché, impuissant, ou mort. Éternelle question du mal : comment croire à un Dieu qui permet la mort d’un frère aimé ? Les plus optimistes, ou les plus lâches, se rassureront dans la contemplation de la nature. Or, Malick excelle dans les somptueuses vues de cascades, de futaies éternelles ou dans la capture du vol gracile d’un papillon, en musique, avec une prédilection pour la Toccata et fugue en ré mineur de J. S. Bach.

Malik a médité sur Le Livre de Job. Job est ce juif pieux qui perd femme, enfants et fortune et voit ses amis se détourner de lui. Il a tout perdu, il a donc fauté, lui ou son père. Traditionnellement, le mal s’explique par une transgression, qu’elle soit individuelle ou collective. Les dieux courroucés exigent sacrifices et boucs émissaires. Or, Dieu rassure Job, il est innocent, car le mal ne s’explique pas. À la question du pourquoi, Dieu répond par une autre question : où était-il, lui, lorsqu’il a créé le monde ? Va comprendre.

Terrence Malick est à la recherche du beau et du vrai. Il fouaille l’existence en quête de cette bonté qui l'anime depuis les origines, peut-être celle du vélociraptor, plus sûrement celle étouffante de la mère, ou celle, incomprise et maladroite, du père. L’enfance est un paradis perdu, qui semble être retrouvé dans un final qui ne troublera que ceux qui n’ont pas lu Le monde de Narnia de C. S. Lewis. Il ne s’agit pas d’incertaines limbes, mais d’une vision gauche du paradis chrétien où les morts retrouveront les êtres aimés. Tout est grâce.