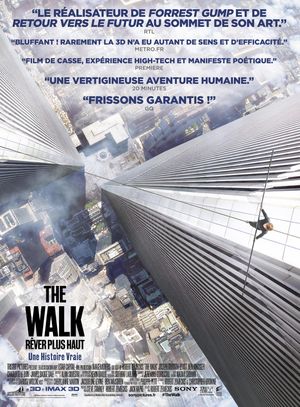

Ce n’est point Philippe Petit mais bien mon cœur qui reste ainsi suspendu au-dessus du vide, sur ce fil dont la tension ne se relâchera à aucun instant. Plongée en apnée dans un océan aérien ; jamais je n’eus cru qu’un ciel limpide puisse être menaçant.

D’abord, bien sûr, Joseph Gordon-Levitt qui crève l’écran… littéralement. Avec son faux accent français un peu ridicule, mais pour nous françaises, n’est-ce point d’un attrait irrésistible que de l’entendre si bien parler notre langue, sans jamais tout à fait réussir à faire illusion ? « Les carrrottes sssont couites ». Avec son col roulé noir près du corps, je me souviens que derrière ce visage qui me rend habituellement indifférente, il y a celui qui m’a bouleversée dans Mysterious Skin. Des rôles si opposés, et pourtant la même impression de révélation, de ne plus voir l’impersonnelle figure hollywoodienne, mais bien l’acteur. Cette pointe d’effronterie qui brille au fond de ses prunelles et va si bien au personnage… comment ne pas se prendre d’affection pour cet orgueil si tendre ?

Au-delà de ça, il n’y a honnêtement rien de bien exceptionnel dans The Walk, que ce soit sa construction, sa mise en scène, ou l’écriture de ses personnages (déjà, quand on part du réel, c’est tout de suite beaucoup moins folichon). Ses tentatives d’humour, sans être désagréables, sont plutôt grossières. Il s’agit d’un film tout à fait classique, à la progression prévisible. Et pourtant. Et pourtant, l’immersion est telle que bien que l’on connaisse l’histoire, que son issue heureuse ne fasse aucun doute, on ne peut s’empêcher de rester là, immobile, se couvrant la bouche de la main, tendu à l’extrême.

La question qui me venait répétitivement à l’esprit était la suivante : « Pourquoi ? ». Dans ma vie, j’ai pleuré de tristesse, pleuré d’épuisement, pleuré d’angoisse, pleuré de rage, plus rarement pleuré de joie, mais jamais encore je n’avais pleuré d’inquiétude. Pragmatique, alors que mon copain ayant claqué la porte sans les clefs envisageait de passer par la fenêtre de la voisine, au septième étage, je songeai que l’un de mes amis d’enfance s’est tué comme ça et appelais pour décourager ma moitié parce que « vu que c’était chez moi, je me sentirais coupable ». En vérité, j’étais même secrètement excitée à l’idée de ce passage, tout en préférant que quelqu’un d’autre s’y colle.

Autant vous dire que dans le cas présent, je n’étais pas du tout excitée par le projet de Philippe Petit de faire la traversée des deux tours. Dès son annonce, je retenais mon souffle pour ne plus jamais le libérer tout à fait. Je pouvais bien me répéter en permanence : « Ca va bien se passer, c’est un flash-back, raconté par le personnage bien en vie », à chaque mouvement un peu brusque du funambule sur le câble, mes yeux s’écarquillaient de détresse.

Mais que craignais-je, au juste ? Qu’il tombe ? Pas le moins du monde. Sa chute aurait été tragique, certes, mais je ne pense pas qu’elle m’aurait particulièrement émue dans ce film. Non, cette fascination anxieuse, cette hantise, ce n’est point pour la chute, mais le point de basculement. L’attente de cet instant, cette seconde, où tout est perdu sans retour possible. Parce que le ciel, comme les fonds de l’océan, le désert, le climat polaire ou l’espace, est un environnement hostile à l’homme. Hostile à l’homme ne veut pas dire qu’on ne peut l’apprivoiser. Hostile à l’homme veut dire qu’il n’y a aucune échappatoire et qu’à la moindre erreur, on meurt. Tué ni par soi ni par les autres, ni même par les éléments, mais par l’existence même, par le lieu même dans lequel on se tient. Le châtiment exemplaire du péché d’ubris, pour punir l’homme d’avoir voulu aller au-delà du royaume qui lui était alloué. Et dans ce sens, l’angoisse qui me serrait à la gorge était de la même nature, exactement, que celle que j’ai pu éprouver devant Gravity.

A vrai dire, je me rappelais ma brève mais marquante expérience en plongée sous-marine. Cette sensation d’être écrasé par des éléments parce que vous êtes une forme de vie inadaptée. Cette nécessité absolue de contrôle, de rester calme, ne surtout pas céder à l’angoisse pour garder la maîtrise de son souffle. Il suffit de rater une bouffée d’air pour que tout s’accélère, qu’on halète, qu’on ne parvienne plus à s’oxygéner à son rythme et que la panique s’amplifie. Surtout, surtout, rester calme et se concentrer sur ses fonctions vitales, avec une subite conscience de son corps si inhabituelle qu’elle en est terrifiante. Alors, bien sûr, je n’étais pas en danger. De la même manière que je savais que Philippe Petit n’était pas (scénaristiquement) en danger. Mais l’environnement même impose sa tension permanente.

Et à ce titre, il faut maintenant que j’évoque un point essentiel, que dis-je, le point central de ce film : pour la première fois, je me dois de dire que c’est un film qu’il faut voir en 3D. Absolument. Car je ne doute pas que, si l’immersion est si complète, si impeccable, c’est grâce à cela. Ce film a été fait pour cela, et ça se sent. Pour que vous soyez vous aussi perchés au-dessus de ce vide, pour que vous ressentiez dans toute sa profondeur l’absence totale d’échappatoire. A perte de vue, non pas la mort, mais plus accablante encore : la négation de la vie. « Pourquoi ? »

J’ai peu de choses à vous conter, en fin de compte ; que ma propre tension. Mais comment analyser un film quand il a ainsi pris en otage vos émotions, mené à mal votre tension nerveuse ? Il n’est ni le plus bouleversant, ni le plus angoissant qu’il m’ait été donné de voir. Mais parce que la crainte dont il se joue est si primaire, si instinctive et si profondément ancrée ; si métaphysique aussi, il parvient un (long) instant à faire se suspendre tous les souffles. Parce que l’on ne peut que se sentir envahi par cette extrême concentration. La terreur de cette fraction de seconde où l’on perd le contrôle. Surtout, rester calme.