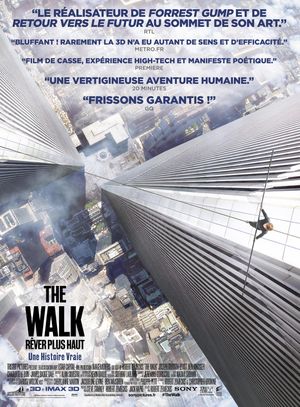

Il y avait largement de quoi broder autour de la dimension poétique de la performance de Philippe Petit, mais The Walk, biopic dédié à ce seul geste (de sa préparation à sa réalisation) frappe avant tout par sa naïveté. Lorsque le funambule fait le premier pas sur sa corde suspendue entre les Twin Towers, la brume de l'aube se dissipe sous sa ballerine : c'est peut-être le plus beau plan du film, un plan de magicien, qui efface quinze ans de ruminations sur le 11 septembre, quinze ans de poussière d'apocalypse, pour restaurer, en un tour de passe-passe, la beauté nette d'une aube qui se lève sur un pays où aucune catastrophe n'a jamais eu lieu. Restaurées numériquement, les Tours font partie du spectacle, elles plantent le décor d'une attraction merveilleuse qui vise à tirer notre regard vers le haut, à nous plonger dans un état d'émerveillement qui rappelle certaines scènes fameuses de Spielberg, celles, notamment, de Rencontres du 3e type et d'E.T.

La nostalgie de Zemeckis est belle parce qu'elle ne recycle rien : elle n'a rien à voir avec le passéisme qui a transformé la plupart des blockbusters de l'été dernier en best of pathétiques dédiés à la performance d'un acteur rejouant les meilleurs moments de sa carrière (Schwarzenneger dans Genisys, Cruise dans Rogue Nation). C'est plutôt la nostalgie d'un entertainment à l'ancienne : un mélange de burlesque et de spectacle de cirque, formule que Zemeckis n'avait pas rendue si éclatante et si lisible depuis Roger Rabbit. Tout le projet du film consiste à élargir le show du funambule, à le porter de plus en plus haut, vers le bigger than life du grand cinéma hollywoodien. Lorsqu'il décrit son projet pour la première fois, Petit enroule un fil autour de deux bouteilles et place sur celui-ci une figurine en papier; la dernière demie-heure de The Walk transforme cette petite installation en show fabuleux. Le lacet, devenu câble, trace un tiret entre les deux tours mortes: on ne peut ignorer la nature réparatrice d'un tel spectacle, on ne peut imaginer d'allégorie plus nette du trait que le film entend tirer sur la catastrophe.

On peut dès lors reprocher à Zemeckis de se complaire dans un patriotisme naïf en faisant ainsi table rase de l'Histoire. Ce serait oublier, pourtant, que les effets visuels, les trucs ont toujours été pour lui une caverne d'Ali Baba, un lieu d'inventions merveilleuses servant de refuge contre la mélancolie. Les images d'archive retouchées de Forrest Gump réécrivaient déjà trente ans d'Histoire américaine: vus à travers les yeux d'un héros candide, les chapitres de l'Histoire se transformaient en épisodes des Simpson (Forrest serrant la main de Kennedy, Forrest au Vietnam, Forrest témoin du Watergate...). Au bout du chemin se trouvait pourtant le deuil - la mort de Jenny (Robin Wright) - et ce deuil justifiait le récit de Forrest: les événements historiques étaient comme des repères à l'intérieur d'une trame plus intime (l'histoire de Forrest et de Jenny). Après la mort de Jenny, Forrest concluait: "Mama always said dying was a part of life. I sure wish it wasn't".

Le récit de The Walk est porté par le même optimisme: lorsque le public lève les yeux pour regarder la traversée de Petit dans la lumière de l'aube, les artifices utilisés par Zemeckis (3D, motion capture calqué sur les gestes de Petit) permettent d'enjamber littéralement le désastre. Figure de l'étranger bienveillant qui marche sur le toit de l'Amérique, Petit offre une réplique à tous les récits d'invasion de l'après-11 septembre, à toutes les batailles dans le ciel, à tous les holocaustes d'aliens.

Mais jusqu'à quel point le public est-il prêt à le suivre ? L'échec commercial de The Walk aux Etats-Unis est une triste nouvelle : le public ne veut plus lever les yeux pour s'émerveiller. Ce public, nous disait récemment Jurassic World, est devenu un touriste éternellement insatisfait qui ne trouve plus son compte dans le grand cinéma de divertissement, pauvre base de loisirs où les dinosaures de Spielberg sont aujourd'hui traités comme des antiquités. Dans The Walk, Zemeckis a pourtant supposé l'existence d'un spectateur naïf: à l'opposé de Colin Trevorrow, il a voulu restaurer une forme de merveille, d'enchantement et faire tenir un film sur la beauté d'un geste. Son échec nous apprend que nous exigeons aujourd'hui d'autres divertissements, qui nous disent à quel point nous sommes blasés. Triste nouvelle, car on ne reverra plus de sitôt un spectacle dont l'ambition - immense - était de tirer un trait magique sur quinze ans de blockbusters désenchantés.

Mon blog: alphaville60