Vingt ans ont passé.

Son sport, a priori, n'a pas changé. Du chiqué à ciel ouvert. Des arrangements, de la gonflette stéroïdée, du grand spectacle vulgaire et des rôles qui sont joués. Et cependant, il y a ces concessions, pour garder l'intérêt de l'aficionado. c'est que l'on ne se suffit plus des empoignades viriles, des prises téléphonées, du folklore rétro. Il faut aussi faire couler le sang de ces guerriers un peu bedonnants, renouveler la mise en scène, et jouer avec des accessoires inédits qui n'auraient d'ordinaire rien à faire sur un ring de catch.

Lui a pris vingt ans dans la tête : le visage est lessivé et bouffi, la peau flasque et brûlée d'avoir trop été bronzée artificiellement. Le cheveu filasse, blond oxygéné. Le sonotone pas très discret dans l'oreille. Sa gloire est derrière lui. La pente sous ses pas est descendante.

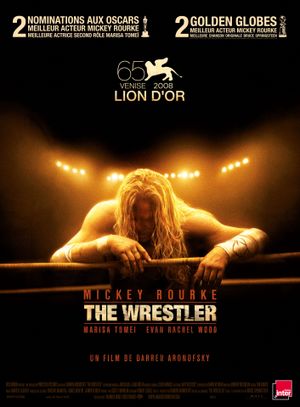

Mickey Rourke lui prête ses traits usés et fatigués, marqué par les excès. C'est presque sa propre vie dont il s'agit. Celle dont on se souvient, dans les années 80, avec sa belle gueule. Celle qui est aujourd'hui la sienne dans son retour accidenté et tourmenté.

Darren Aronofsky lui colle aux basques en abordant son sujet et son sport par la petite porte. Celle par laquelle on sort. Celle qu'on franchit pour se produire dans les gymnases des toutes petites villes pour vivoter et prolonger jusqu'au déraisonnable les souvenirs de grandeur.

Parce que Randy, cette vie, c'est finalement la seule qu'il connaît et qu'il maîtrise un peu. Factice, sur les rings comme dans le strip-club qu'il fréquente. Etranges milieux qui se répondent et s'embrassent. Car au dehors, l'ex catcheur n'est rien. Il est au fond du trou comme tant d'autres. En rupture de ban. Précarisé. Randy semble sorti de l'un de ces reportages sur les laissés pour compte de l'Amérique, celle qui n'a pas grand chose et qui trouve l'humiliation dans ses petits boulots mal payés.

Et il y a ce désert affectif et gonflé de douleur que Mickey incarne, transcende, fait exploser à la face de la caméra. Il est, littéralement, cette souffrance éprouvée. Il n'a rien, mais pourtant, à chaque combat, il semble obligé de lâcher quelque chose, qu'il donne comme en sacrifice.

Jusqu'à sa santé, dans un total abandon. Car quitte à perdre à nouveau, à subir l'échec du rapprochement durable avec sa fille négligée, quitte à se voir éconduit, autant exercer le seul contrôle dont il dispose dans sa vie : sa passion.

The Wrestler a quelque chose d'un Rocky contemporain dans son approche. Il décrit le même personnage de loser magnifique attachant auquel on accroche immédiatement. Que l'on ne peut qu'aimer et soutenir. Il y a la même émotion, à fleur de peau, cette fois-ci jusqu'au bout du tragique et de l'irrémédiable. La même fragilité. La même humanité qui prend aux tripes. Car Randy choisit de se donner complètement. Sans retour. De s'abandonner, comme Aronofsky le fait dans sa mise en scène dépouillée, face à la puissance de son idole.

Et de monter avec lui une dernière fois sur cette troisième corde, rendu à sa cause. Pour l'accompagner jusqu'au bout du chemin, armé de la même conviction qui anime Randy. Le coeur serré, dans un ultime instant comme à jamais suspendu dans le temps.

Behind_the_Mask, Catch me if you can.