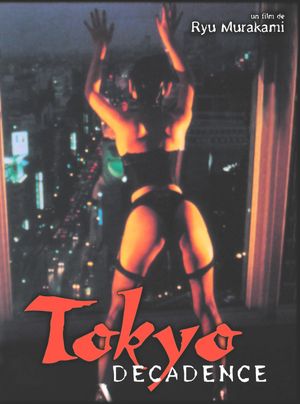

Topazu est le film-phare de l'écrivain-réalisateur Murakami Ryû, pape de la littérature gothico-moderno-sm, qu'il a tiré de son propre livre culte sur les déviances de la bourgeoisie urbaine japonaise à l'acmé économique du pays - soit la fin des 80's, déshumanisé par le pouvoir et à la fois tellement désemparée qu'elle n'en devient que plus misérable. Le livre était du Murakami pur; ça tombe bien, le film aussi.

Murakami fait-il du cinéma basée sur un language littéraire, ou bien plus tôt, plutôt, de la littérature cinématographique? En connaissant l'oeuvre de l'écrivain criblé, le cancer en phase terminale qu'il prête à la pourriture de la société qui l'a enfanté, en soupçonnant que ses démons ne peuvent le quitter derrière une caméra plus que face à une machine à écrire, en admirant les premières images monochrome d'une femme à la peau blanche lumineuse les poignets pris dans une pénombre parfaite, on est en droit de se demander ce que l'écrivain a donné dans Tôkyô Decadence.

De sa nouvelle Bleu presque transparent au film qui en a émergé, grâce à la cohérence de chair qui fait les grands auteurs, la même ambiance de mort polie et les mêmes pourritures cristallines émanaient. Murakami, dans Tôkyô Decadence, reproduit son livre dans les grandes lignes, celles qui empoignent le lecteur/spectateur/punching-ball, celles qui te tuent avec les encouragements; celles de Tôkyô, énième allitération, ressucée du fantasme urbano-artistique de Babylone la grande sévissant dans chaque nation éclairée. Un peu comme chez Tsukamoto, Tôkyô est la star de l'univers de l'auteur, et plus spécialement, semble t-il, de Topâzu (le titre orignal). Tôkyô et sa metropolitan tower, fiertée du pourcentage câblé de la nation bimillénaire, dominent le générique; Tôkyô matinal, sous les nuées de corbeaux géants triturant la toile des poubelles vanées, prête à supporter un nouvel assaut de ses habitants anonymes à la sortie du premier métro, Tôkyô de 1992, à l'époque où les lycéennes fausses-blondes vraies-carbonisées, les Morning Musume, et les suicides institutionnalisés n'existaient pas encore, mais faisaient entendre leurs bourdonnements. Ce Tôkyô encore alors bardé de travaux, Tôkyô en plein oeil d'un cyclône nommé "bulle économique" (1992), citée-gueule de bois gueule d'ange, à la carte, qui étouffe d'habitude les individus, les fait respirer dans le film de Murakami. Oui, ces cupides honteux, ces magnats impotents, ces détraqués du fantasme "Japan Inc.", sont durant tout Tôkyô Decadence sous assistance respiratoire - y compris un yakuza lubrique que l'on sent paniqué à l'approche de la loi antigang (1992 aussi). Et au milieu, il y a Ai, qui veut dire en japonais "Amour", et qui porte bien - trop bien? son nom.