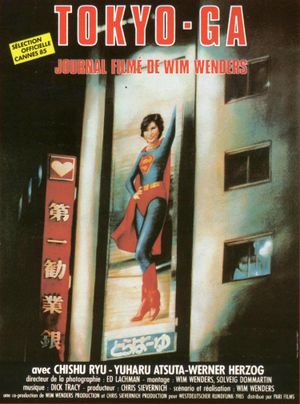

Réalisateur maintes fois récompensé et salué par la critique, Win Wenders trempe de temps à autre dans le documentaire. Avec Tokyo-Ga, il part à Tokyo se plonger dans le cinéma de Yasujiro Ozu.

Ou, plus exactement, il recherche la ville de Tokyo décrite dans les films du cinéaste nippon, et en profite pour parler de celui-ci. Ce qui nous donne dans le fond deux œuvres distinctes : celle où il essaye de saisir des instantanées de la capitale japonaise, et celle où il nous parle effectivement d’un de ses artistes favoris.

Si vous comptez sur lui pour vous donner envie de faire le voyage jusqu’au Pays du Soleil Levant, ou pour vous pousser vers la filmographie de Ozu, vous pouvez passer votre chemin. Car il faut dire la vérité : Tokyo-Ga est désespérément chiant. Il l’est d’autant plus que c’est Wim Wenders lui-même qui s’occupe de la narration – pour la version française – et que le pauvre homme s’ennuie, mais s’ennuie, d’une force inimaginable. Il a dû enregistrer sa voix à 4 heures du matin après une journée puis une nuit bien remplies, je ne vois que ça pour expliquer son absence totale d’enthousiasme – il avoue lui-même ne plus savoir pourquoi il tourna telle ou telle scène – et son ton monocorde. Comme somnifère, c’est radical. La prise de Tokyo-Ga est déconseillée si vous devez ensuite prendre le volant.

En même temps, la narration est à l’image de nombre de séquences : régulièrement, Wim Wenders pose sa caméra quelque part, cherche un angle original à défaut de nous raconter quelque chose, reste silencieux, tourne pendant de longues minutes des passants qui n’avaient rien demander, le tout sans le moindre propos sinon celui de filmer Tokyo et ses habitants. Il signe aussi le montage, et cela n’arrange rien ; surtout quand il coupe inopinément ses paroles, notamment lorsqu’il s’apprête à nous expliquer la signification du caractère sur la tombe de Ozu…

Paradoxalement, il reste des éléments à retenir de l’exercice, comme si Win Wenders ne l’avait pas fait exprès. Il nous offre quelques images rares de ce pays en constante ébullition – les golfeurs sur les toits de Tokyo, l’employé qui modifie légèrement les machines de Pachinko après la fermeture, la création des plats factices pour les vitrines des restaurants,… – et les rencontres avec ceux qui ont connu le réalisateur japonais ne manquent pas d’attrait, tant nous sentons chez eux le respect qu’ils lui portaient. Nous y croisons aussi un Werner Herzog prolixe mais abscons, et un Chris Marker qui – fait rarissime – accepte de laisser la pellicule capter la moitié de son visage, dans un bar de Shinjuku portant le nom d’un de ses court-métrages : La Jetée. Sauf qu’il faut une patience d’ange pour en profiter, car entre ces petits instants de grâce, le rythme d’une incroyable lenteur n’aide pas à nous maintenir éveillés. Au bout d’un moment, cette lenteur et la musique lancinante de Tokyo-Ga le transforment même en un objet expérimental et psychédélique.

Que nous apprécions ou non Yasujiro Ozu, la partie consacrée spécifiquement à son travail est la plus intéressante, car elle reste factuelle et nous permet d’en apprendre plus sur ses méthodes et son style. Les pérégrinations du réalisateur dans Tokyo, par contre, donneraient plus envie de dormir, bien aidées par sa narration d’une inénarrable mollesse. Jamais il ne réussit à nous rendre vivant ce qu’il filme.