« Deux Années en Mer », un film sur la vie dans la forêt.

En apparence, Two Years at Sea se présente comme un portrait documentaire classique, porté sur la figure d’un ermite moderne habitant au fin fond d’une forêt dans une bicoque encombrée qui pourrait rappeler la péniche non moins chargée de Sterling Hayden dans Pharos of Chaos. Les deux œuvres sont les portraits d’hommes solitaires, isolés du monde de manière plus ou moins volontaire, assaillis par le poids des années et les rides de la vie, et liés à l’océan de façon plus ou moins directe – par son passif de marin pour Hayden, par le titre du film pour l’ermite.

La raison pour laquelle, cependant, je ne donne pas ici le nom de ce dernier est la même qui fait du film une entreprise avant-gardiste ; car nous ne l’apprenons que dans les toutes dernières minutes du long-métrage, au sein du générique de fin. Et pour cause, pas une parole n’est prononcée pendant deux heures, ni par le protagoniste, ni par le réalisateur derrière la caméra.

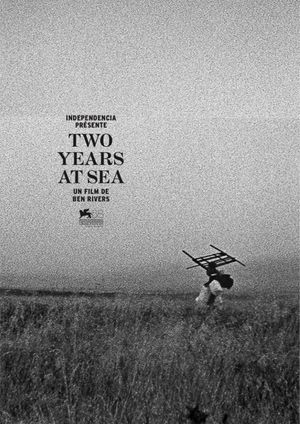

À travers cette volontaire rétention d’informations, Ben Rivers revient aux racines picturales du portrait ; Two Years at Sea est presque une longue peinture en mouvement, où rien ne nous est donné à contempler que l’image pour elle-même. Ceci n’est d’ailleurs jamais plus vrai qu’au cours de deux longs plans-séquence de presque 7 ou 8 minutes qui ponctuent le milieu et la toute fin du film, respectivement lorsque l’ermite part naviguer sur un lac (image ci-dessus) et quand il observe l’extinction d’un feu de camp dans l’obscurité nocturne.

Si ce n’était pour l’atmosphère sonore de cette nature sauvage et quelques grommellements indiscernables, le documentaire serait un film muet, au silence subtilement complimenté par un noir et blanc sobre et granuleux, rappelant Two Years at Sea aux racines ancestrales du genre de l’ethnofiction. Ce n’est pas tant la réalité elle-même qu’une mise en scène de celle-ci pour l’œil de la caméra par celui qui la vit quotidiennement, inscrivant Rivers dans une longue lignée documentariste presque centennaire, étayée par de grands noms comme Robert Flaherty (Nanouk l’Esquimau (1922), L’Homme d’Aran (1934)) ou Jean Epstein (Finis Terrae (1929), Mor’vran (1931)).

Il réveille dans son long-métrage cette même fascination pour le lien entre l’Homme et la Nature, imprégnant la forêt tutélaire d’embruns maritimes par le seul biais d’un titre énigmatique, et crée ainsi une aura de mystère inexpugnable autour de cet homme dont on voit tout mais dont on ne saura rien.

Retrouve mes autres critiques sur Le 7ème Café !