Passage obligé de cette liste, Umberto D. ne serait jamais venu à moi sans ces nouveaux travaux herculéens auto-assignés. Maintenant qu'il est venu, qu'en tirer ?

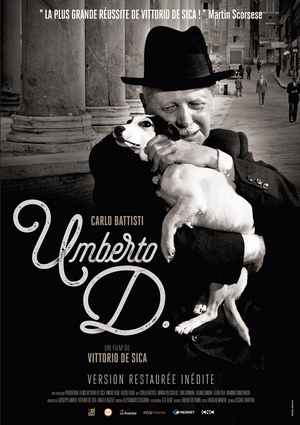

Après le voleur de bicyclette (film mal renommé en français, puisqu'en italien, ils sont plusieurs), De Sica continue d'explorer la misère romaine d'après-guerre. Il la montre, surtout. Une misère qui, a priori, ne semble pas totale, puisqu'Umberto D. a un logement, et qu'il arrive à peu près à manger à sa faim. Mais ce n'est qu'une apparence : ancien fonctionnaire, sa retraite ne lui permet pas de faire face à l'inflation galopante, et surtout au loyer de sa logeuse qu'il n'arrive plus à payer. Son seul réconfort, c'est bien sûr son chien et aussi un peu sa jeune voisine. L'histoire ne tient qu'à ça. Quand, dans le voleur de bicyclette, la quête dans les faubourgs romains consistait à retrouver un vélo volé, ici, la quête dans le coeur de la ville consiste à trouver de la tune, à tout prix, pour passer une journée de plus, une semaine de plus, un mois de plus à l'abri.

De Sica dépeint de nouveau la misère, et la façon désespérée d'y faire face. Mais il dépeint aussi l'individualisme de la société romaine. La galère est telle que l'on en oublie la solidarité. Encore une fois, l'histoire tient sur une feuille A4 : l'insurmontable galère d'un vieil homme. C'est Zola à Rome dans les années 50 : la tragédie est terrible, et la vie en devient insupportable.

C'est un film âpre, qui n'élude pas, ni la tristesse, ni la misère, ni l'égoïsme et qui montre aussi la société italienne à ce moment. Moins fort que le voleur de bicyclette, qui, réussissait à faire de sa simple histoire un vrai film d'action mais aussi à nous proposer un personnage secondaire (l'enfant) plus fort que dans ce film (le chien). Mais c'est un film encore plus noir, car la fin de vie limite forcément l'horizon.