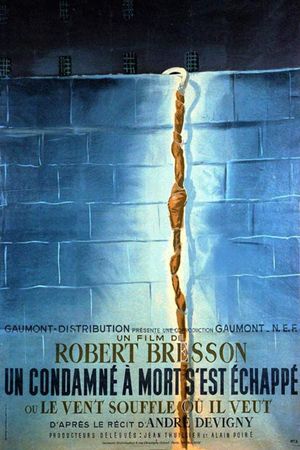

Un condamné à mort s'est échappé par Rozbaum

Notes sur le cinématographe est un petit livre bâti de courtes phrases qu'on peut appeler "sentences" parce qu'elles sont autant l'énonciation d'une vérité irréfutable, qu'une une décapitation radicale de l'"ornement".

Le cinématographe est un cinéma sur la croix, qui vit d'un grain de riz par jour, et ne s'assoit sur nulle chaise qui ne soit cloutée. C'est un cinéma qui s'apparente à Jésus, ou à ce Dieu exempt de miséricorde et d'amour que seuls les jansénistes ont pris pour guide. C'est un cinéma qui se défait de tous les arts, qui abolit toutes les créations, exceptées celles de Dieu, c'est-à-dire l'Homme et la nature, uniques matières, uniques sources d'inspiration.

Pour constituer, sinon cette bible, du moins ce bréviaire, Robert Bresson a créé douze films. N'étant pas Robert Bresson, je veux croire que depuis son premier film, Notes sur le cinématographe était déjà quelque part en lui, tout écrit, et qu'il appliquait sans faille. N'étant pas Robert Bresson, je veux croire que chacun de ses mots, de ses gestes, que chacune de ses directives étaient emprunts d'une doctrine de la rigueur et du purisme. Je veux croire que sur un lieu de tournage, le point de vue était une évidence à ses yeux, que le déplacement et la tenue de ses acteurs étaient comme marqués à même la chair du lieu, que devant chaque rushe, pas une seconde ne s'écoulait avant qu'il prononce "oui" ou "non".

Mais l'admiration est un aveuglement. L'oeuvre d'un homme est constituée de toutes ces parcelles d'absolu, alignées ou entremêlées, que la vie lui a offertes en brèves fulgurances. La connaissance d'un homme par l'unique biais de son oeuvre fait qu'il nous apparaît comme une somme de ces fulgurances, et que par conséquent l'essence de cette homme semble absolue. Parmi les admirateurs, certains brandissent l'étendard irréfléchi du génie, comme si un homme pouvait n'avoir eu, de sa naissance à sa mort, qu'un seul chemin, sans contradictions, sans déchirements, ou bien que s'ils furent, ils ne furent que pour l'amener à l'absolu, et font alors partie intégrante de cet absolu. Raccourcir l'oeuvre à l'homme donne tous les prétextes possible à l'emploi du mot "génie". Pris d'admiration, il faudrait bannir ce terme de son vocabulaire, et trouver l'homme entre les lignes, ou entre les images, qui se manifeste dans les ratures et dans les hésitations.

Cette faiblesse, Proust en fait l'aveu ostensible après une description sublime et universelle du parcours de Combray au début de La recherche du temps perdu. Il dit "je tourne une rue... mais... c'est dans mon coeur". La catharsis en un balbutiement. Le talent, le sublime, la Beauté, ne sont pas un don de Dieu, pas une lumière indicible sortie des profondeurs de l'âme. Non : la beauté c'est un coeur qui défaille. Ce qu'on appelle perfection ne saurait être si tout autour n'existaient des tâches, des maladresses, qui bien plus que d'être des survivances du génie, en sont l'essence.

Admirateur, il me faut recueillir dans le cinéma de Robert Bresson ces détails volatiles qui délacent mes yeux de cette image facile d'un esprit certain, d'un homme d'évidences, d'un observateur au discernement automatique, d'un tyran au génie spontané. Je dois connaître le balayage de son regard, les mots raturés de ses scénarios, les lapsus de ses ordres appliqués à la lettre, et la malhabileté de ses corrections. Je cherche.

Dans Un condamné à mort s'est échappé, l'annonce faite d'une histoire racontée "sans ornement" reflète dores et déjà un pilier de la doctrine des Notes sur le cinématographe. Robert Bresson dit quelque part dans ce livre que le cinéma doit être la parfaite coïncidence entre l'image et le son, que l'unique musique tolérée serait celle d'un concert ou d'une radio, qu'importe, d'un son émit par la réalité transcrite dans l'image. On sait que les génériques de Bresson, qu'on accepte comme se plaçant d'une certaine manière "hors" du métrage, sont soutenus par une musique religieuse. S'il y a un art que le jansénisme n'a pas touché de sa sobriété, c'est la musique, qui même aux temps les plus nus, a conservé sa richesse, ses arabesques, ses courbes et ses dorures. Je ne parle pas du clinquant palais de Louis XIV et du bât dynamique de Lully, mais bien plutôt de cette morgue élancée des fugues de Bach, de cette gravité lyrique de l'Ave maria de Schubert. Ici, c'est la messe de Mozart qui nappe ce lourd mur gris entaillé de la prison, et la plaque de marbre où se tient gravé un lambeau de la tragédie nazie. Cette messe, lorsque Fontaine se range dans la file de ses compagnons, lorsqu'il marche parmi la meute placide des prisonniers de guerre et des condamnés à mort, émerge à nouveau, comme une rengaine, sans qu'aucun post de radio, sans que le moindre orchestre soit présent pour justifier ce son.

De même, tout le film se déroule sous l'égide d'une narration, non plus prononcée par aucun orifice présent dans l'image, mais par une sorte de miracle d'outre-tombe, une voix qui soit reflète la pensée de Fontaine, mais dont l'immédiateté propre à toute pensée serait alors trahie par la remarquable syntaxe de la phrase, soit par une sorte de journal écrit après l'évasion et récité dans le déroulement de l'action, ce qui paraît le plus vraisemblable étant donnée la répétition de la formule "c'est peut-être à cela que je dus la vie".

Voilà peut-être l'ébauche d'une faille, un assemblage d'éléments minuscules qui entrent en contradiction avec l'absolu prescrit tant à Robert Bresson lui-même dans l'exercice de sa création, qu'à nous dans le nôtre éventuel. Peut-on ici parler d'un défaut, plutôt que d'une certaine étape de son évolution? Je ne crois pas. Parce que Robert Bresson est pieux avant même d'être pur, la voix de l'au-delà et la musique comme sillage du pas du martyre, sont des choix qui lui appartiennent à lui plus qu'à ses lois, et tendent à prouver son humanité.

Un condamné à mort s'est échappé est un film d'une précision totale. Il est hors de question de négliger le moindre détail de l'évasion. De la nature du bois découpé à dos ciselé de cuillère, au crochet fabriqué à l'aide de l'encadrement d'une lanterne, tout fait l'objet d'une explication pointilleuse. C'est une sorte de manuel du parfait artisan prisonnier. Entre les fabrications, l'angoisse que le visage n'exprime pas, l'amour contenu dans le passage d'une main à l'autre d'un crayon, la douleur contenue du retentissement des balles. La voix parle, le visage s'imprègne. C'est là l'alternative au jeu de marbre imposé par Bresson à ses modèles. Parce que dans chaque geste, dans chaque expression, il faut cristalliser l'être et saisir cette insaisissable trouée de vérité pure qui émerge au creux de son action, et qui donne infiniment plus de crédit que toute démonstration outrancière. Ce sont ces éléments qui précisément correspondent à l'absence d'ornement dont parle Bresson au début de son film.

Mais la foi n'est pas un état d'esprit immobile. La foi, si martyre soit-elle, si rigoriste et vertueuse que soit la conduite de vie de celui qu'elle revêt, conserve un immense lyrisme. Ce lyrisme que Bresson fait tout pour contenir au profit de la pureté de son art, c'est Mozart, c'est la voix, c'est "le vent souffle où il veut", ce discret verset de la bible glissé par un prêtre à Fontaine lorsqu'il lavait sa nuque, et qu'il lira entre murs et barreaux au pauvre homme sans force à la cellule voisine, récitation dirigée vers le ciel et se mêlant au vent.

Bresson a-t-il revu son film à l'époque des Notes sur le cinématographe, s'est-il dit qu'il avait trop laissé parler son coeur, que Dieu devait se trouver dans la pureté, non dans cette excentricité qu'encore et malgré lui il avait laissé poindre çà et là dans son oeuvre? Ah ! mais c'est ce dépit probable, ces minuscules trahisons, ces brides que cédant à son humanité il n'a su retenir, qui font tout le génie de Robert Bresson, et la perfection de son cinéma.