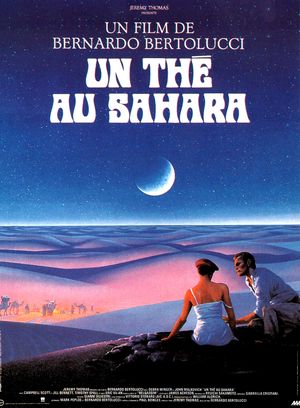

Trois visages, chapeaux, lunettes de soleil, qui surgissent de derrière un muret, la mer à l'horizon. Et devant ? Le ton est donné.

Un Thé au Sahara est un film qui ne se donne pas - ou plutôt un film qui vous prend, si vous êtes disposé à vous laisser prendre, comme les héros du film (et du livre qu'il adapte).. Alors Un Thé au Sahara devient un très grand film, il suffit de se faufiler à travers les trois grandes portes d'entrée.

LE VOYAGEUR ET LE TOURISTE

Les tout premiers dialogues, essentiels, offrent une clé :

- (Tunner, leur compagnon) Nous sommes sûrement leurs premiers touristes depuis la guerre.

- (Elle, Kit/Debra Winger) : Tunner, pas des touristes, des voyageurs.

- Quelle différence ?

- (Lui, Port/John Malkovich) : Un touriste, c'est une personne qui pense à rentrer à peine vient-elle d'arriver, Tunner ...

- (Elle) ... alors qu'un voyageur pourrait ne plus rentrer ...

- Vous voulez dire que moi je suis un touriste ? ...

- Oui Tunner, et moi je suis une moitié de chaque.

Tout n'est pas dit, mais presque. Avant même que l'on en sache un peu plus sur eux, on sait que leur voyage ne sera jamais traduit en cartes postales. On sait, on sent que l'on va avoir affaire à une immersion totale. On pressent même que le dandy n'en reviendra pas. Pour elle ("une moitié de chaque" ...), on ne sait pas vraiment. Et l'on pressent aussi que tout cela ne peut fonctionner que si la réalisation de Bertolucci ne s'en tient pas à l'exotisme du dépaysement - si elle ne reste pas à l'extérieur, si elle parvient à épouser le point de vue des personnages que le voyage va transformer et transporter. Très loin.

(J'ai vécu, longtemps, dans des contrées très lointaines. Pas en touriste. mais pas en voyageur non plus - avec la certitude d'un retour certain, à un terme incertain). Là on pressent, de façon évidemment confuse, que le voyage va les (nous ?) conduire très loin. Sans retour ?

LE LIVRE ET LE FILM

Un thé au Sahara est un film qui ne se donne pas. Il est difficile de trouver une cohérence, une ligne, un fil romanesque aux premières séquences. Autour d'un couple en train de se déliter, usé, en quête (désespérée ?) d'autre chose, les autres personnages, les autres événements sont difficiles à intégrer dans une cohérence narrative : l'échappée nocturne de l'homme, pour la rencontre improbable et délicate avec une prostituée très explosive (Amina Annabi dans un rôle surprenant), le couple très malsain, presque glauque, de la mère et du fils, Timothy Spall répugnant et Jill Bennett, ni voyageurs ni touristes, et même Tunner, le compagnon un peu déboussolé. Tous ces éléments ne se mettront en place que dans la durée. Car Un Thé au Sahara est l'adaptation d'un roman culte, roman quasi unique d'un auteur culte, Paul Bowles..

Et le roman non plus ne se donne pas - au point que l'on peut se demander pendant sa majeure partie s'il s'agit vraiment d'un roman, tant toute perspective d'action y semble suspendue. Les deux premières parties, le long prologue où défilent les personnages qui viennent d'être évoqués, le long parcours d'un port méditerranéen qui pourrait ressembler au Tanger cher à Bowles, vers des villes improbables, des oasis recensées sur aucun guide, sur aucune carte, malgré des noms qui pourraient faire illusion (Boucif, El Gaha ...), un peu comme la Provence, si apparemment réelle de jean Giono, mais totalement imaginée - ce voyage conduit à la maladie de Port, à son interminable lutte contre la typhoïde, son agonie, pendant des pages et des pages, et traduite en images par des gros plans sur le visage de Malkovich couvert de sueur et par des plongées répétées, écrasant le corps inerte, étendu à même le sol sur des grabats sales dans des pièces d'un dépouillement total. Toute action est suspendue à l'évolution, inexorable et lente de la maladie.

Ce n'est que dans son ultime partie, la fuite en avant de Kit, le long desert movie, jusqu'aux premiers caravansérails de l'Afrique Noire (je pense au panneau célèbre, planté à la sortie de Zagora, "Tombouctou - 52 jours de chameau"), à sa rencontre avec un touareg, présentée d'ailleurs de façon moins dure, moins violente dans le film, que le récit commence à ressembler à un roman plus classique - avec une narration accélérée jusqu'au plus surprenant des dénouements.

Le génie de Bertolucci est d'avoir su rendre, traduire de la façon la plus fidèle et la plus intériorisée un roman apparemment impossible à adapter. On retrouve les trois grandes parties, la confusion initiale et le départ vers le vide, la longue maladie de Port et la plongée finale dans le désert absolu - on retrouve, traduite en images d'une grande beauté, la vision intérieure, apaisée ou tragique des personnages. Et la présence de Paul Bowles, de son visage vieilli, au tout début du film, au départ et au terme d'un magnifique travelling dans un café berbère, puis à la toute fin dans un décor semblable - traduit sans doute, au mieux, la symbiose parfaite entre l'auteur et le réalisateur.

DES AIRS DE DESERT

Voilà la clé - et c'est sans doute plus facile à comprendre lorsqu'on a passé quatre ans de sa vie du côté de Ouarzazate, entre ksours et kasbas, sublimes constructions de terre, toujours à proximité de l'oued Draa, dont le lit est presque toujours à sec, entre palmeraies, plateaux pierreux austères et dunes annonciatrices du grand désert. Le génie de la mise en scène réside dans son caractère immédiatement enveloppant et envoûtant - avec une image sublime, jouant sur toutes les nuances du brun, du beige, jusqu'au jaune profond (avec l'éclat ponctuel de taches plus violentes, le béret rouge de Kit, le bleu de sa robe ...), jusqu'à un ocre presque rosé lorsque le soir commence à tomber, sur les lieux et les visages, sur les murs en pisé ou sur la latérite, le spectateur finissant par être happé, comme les personnages, dans la fusion des couleurs ; avec, plus encore, une bande son magistrale, où les bruits les plus divers (voix d'hommes étouffées ou proches, cris d'animaux, de moutons, de volailles, souffles du vent de sable, mélopées religieuses, et musiques parfois incongrues, le plus souvent liées au récit - mais toujours au-delà de l'image, dans un hors champ où là encore tout le monde se trouve aspiré. Et le bruit, incessant, des insectes, des mouches, grouillant sur les visages ; et le bus, les murs, totalement recouverts d'un sable collant. C'est le désert qui les happe, qui les attrape. Et dans cet univers, les visages des hommes, minéraux, mutiques le plus souvent, indifférents se fondent aussi dans le décor.

On revoit alors la séquence magnifique, dont je suis sûr qu'elle a été tournée sur les hauteurs de Zagora, où tous les deux marchent, trébuchent sur un sol pierreux, arrivent presque au bord de la montagne et font l'amour face à un paysage immense en contrebas, aussi désertique que sublime. Tragique et beau, magnifique et désespéré.

Son sort à lui est scellé. Sa fuite ne prévoit effectivement pas de retour, et la réponse n'est pas dans la fuite. C'est effectivement l'élégance, à très haut risque du dandy. Sa rencontre initiale avec la prostituée, le jeu érotique qui tournait à la tentative de vol, à la fuite face aux représailles - avec, jusque sur le visage de Malkovich, une espèce d'exaltation lors de sa fuite face à la prise de risque, aléatoire, plus que dangereuse et inévitable. C'est la suite du film qui permet finalement de se réorienter à rebours dans la confusion initiale. Mais le vrai centre du film, c'est elle - voyageur ou touriste, "une moitié de chaque". Elle ne sait pas où elle va, suit, s'énerve, minaude, cède à l'adultère sur fond de champagne, culpabilise immédiatement , de la façon la plus noire, le suit dans ses dérives, accompagne son agonie sous le signe de l'amour fou. Et c'est précisément la mort de l'autre, l'expérience de la solitude absolue, qui va enfin transformer la passante en voyageur. Elle part, se laisse envahir, ne contrôle plus ni corps ni cerveau, jusqu'à y laisser la raison et les mots. Elle finit par se fondre dans le désert.

Et le spectateur met alors un moment à reprendre son souffle, à échapper au monde environnant - avec le sentiment très physique que sa bouche est remplie de sable.