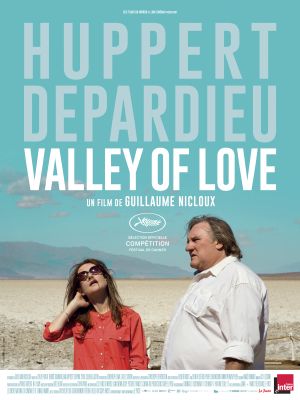

Première image de cet étrange Valley of love – tout autant qualifié de chef d’oeuvre que de nanar par la presse – Isabelle Huppert de dos, immédiatement reconnaissable, serpente, fragile, un long chemin. Elle tire une petite valise et semble engagée sur une route sans issue, démesurément sans fin. Son corps gracile vacille un peu et elle est entourée, écrasée presque, autant par un soleil de plomb que par une magnifique et grandiloquente musique. Plus tard, elle tentera de remplir l’espace en hurlant dans son téléphone. Le monde des vivants semble déjà lui échapper, elle est déconnectée. Les plans de ce début son simples, démonstratifs. Isabelle, c’est aussi le nom de son personnage, ne se nourrit presque pas. Au départ donc, cette Vallée de la mort apparaît comme un paysage démesuré, choisit par Nicloux, le réalisateur, pour son extrême symbolique : l’hallucination, la chaleur, ce désert inondé de soleil dans lequel on parvient tout de même à trouver quelques coins d’ombre. Pourtant, ce décor est vite balayé par une apparition gargantuesque : Gérard (Depardieu) rejoint son ex-femme. Aussitôt, elle est oiseau, il est ogre. Le voilà tout en chair, qui sue, râle, avance lentement. Au-delà du jeu, Depardieu est ici plus qu’un acteur, il livre sa peau. Magnifique, avec sa diction et sa voix si particulières, presque effacé dans les mots souvent cycliques au cours du film. Il éclipse cette vallée dont il ne recherche que la fraîcheur introuvable. De viande, il est question par deux fois puisqu’Isabelle n’en consomme plus, mais aussi parce qu’après une journée de fournaise, Gégé compare ses pieds à des steaks. Jouant sur les échelles de ses plans, Nicloux fait d’ailleurs bien souvent de ses acteurs errants une brindilles et un colosse. Ces acteurs jouent-ils ? Pas sûr, en tout cas pour Depardieu, désarmant de vérité.

Les vivants et les morts

Côté scénario, la simplicité la plus évidente demeure : un ex-couple se retrouve à la demande de leur fils mort pour un périple dans la Vallée de la mort. Entre l’hôtel, la piscine, les restaurants alentours et les fameux lieux de la Vallée que Michael (prononcé aussi bien à l’anglaise qu’à la française) fait « visiter » à ses parents, les deux ex-amants errent, parlent, tournent à vide et c’est à peu près tout. Dans cet immense paysage, hautement cinématographique, Nicloux a voulu filmer l’invisible, le spirituel. C’est là le véritable sujet de son film quand on l’écoute en parler. A la frontière entre les vivants et les morts, ce lieu est celui où le cerveau s’engourdit, la raison s’évapore et où les apparitions de déploient. Pourtant, c’est ce qui marche le moins bien dans ce film de retrouvailles : celles des acteurs de Pialat (qui est largement convoqué ici) ou encore de ceux qu’on qualifie de « monstres sacrés », mais c’est aussi les retrouvailles de deux ex-amours. La troisième entité, le fils mort et qui promet de revenir, plane et ne se manifeste qu’à de ridicules moments, peu inspirés où le réalisateur semble vouloir épaissir son mystère. Les corps portent alors les stigmates de soi-disant apparitions, sans que l’on sache si Michael est « revenu » ou non. Résultat, les instants les plus prégnants, ceux où les vivants sont confrontés plus ou moins directement à la mort sont vraiment pauvres en cinéma. Quand la mort est personnifiée devant Gérard une nuit, on dépasse vraiment les frontières du ridicule, comme si les spectres de Shakespeare venaient à exister vraiment au-delà de l’imagination d’hommes déboussolés. On comprend que Guillaume Nicloux ait choisi de ne pas donner la clef du mystère de ce lieu où les âmes semblent flotter, mais sa dimension spirituelle est trop soulignée, trop terre à terre pour fonctionner.

Un homme et une femme

Si le scénario tient sur un timbre, c’est que la force de ce film – qui se décante petit à petit dans l’esprit du spectateur par fulgurances d’après séance – réside dans des silences, dans des moments suspendus où les corps sont côtes à côtes, où le passé qui devient flou. Quelque chose semble flotter au dessus de Gérard et Isabelle, entre eux, au-delà deux, une symbiose, un mystère plus grand que le film que la caméra a capté presque malgré elle. On reste longtemps habités par le souvenir de ces corps qui marchent, happés par une lettre, entraînés dans l’aventure, sans comprendre vraiment ce qu’ils sont venus y chercher. On s’ennuie un peu, c’est sûr, mais dans ce vide apparent, une beauté indicible se glisse, celle qui nous fait vivants plutôt que morts, faisant et défaisant nos existences, ce qu’on a construit et ce mince amas de chair, de sang et d’os qui nous maintient en vie et que le film dessine comme un reflet, un miroir déformant. Comme si on avait arpenté cette Vallée de la mort, nos cerveaux sont embrumés, retournés, comme ébahis après une explosion qui a lieu grâce à deux acteurs ou plutôt à l’errance d’un homme et d’une femme célèbres sur lesquels on projette beaucoup. Peinant à inscrire sérieusement sa dimension spirituel, le film de Guillaume Nicloux ne remplit donc qu’à moitié son contrat en agissant mentalement sur nous, comme le ferait une écrasante chaleur. Ainsi, ce qui importe n’est plus vraiment ce qui se déroule sous nos yeux, mais tout le cinéma qu’on se fait dans sa tête et la spiritualité qu’on y trouve. Dans La Religieuse déjà, Nicloux prouvait que cette croyance n’était pas forcément à trouver dans le ciel, mais en soi ou, comme ici, sous le sable, symbole de tout ce qu’on a enfoui au cours d’une longue vie.

http://www.cineseries-mag.fr/valley-of-love-un-film-de-guillaume-nicloux-critique-festival-de-cannes-2015