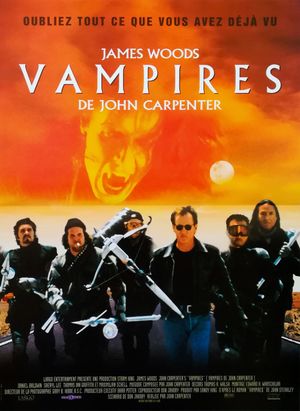

Carpenter s’attaquant au mythe du vampire, voilà qui tenait de l’évidence prometteuse à l’aune de ses précédents faits d’arme : cette adaptation du roman Vampire$ de John Steakley fut aussi son plus grand succès financier, énième marque d’une carrière sous-estimée et revalorisée sur le tard… à quelques exceptions près.

De fait, si Vampires n’est clairement pas le Carpenter le plus rutilant du lot, il n’en demeure pas moins symptomatique de son art : résolument aride et cru dans son approche du concept du buveur de sang, au point de carrément emprunter au genre du western, le long-métrage ne fait pas dans la fioriture en dépit d’un vernis religieux et symbolique tangible. Dépourvu de tout romantisme, la primauté d’instincts bruts y prévaut nettement, qu’il s’agisse d’une violence débridée (les deux « chasses » initiales) ou d’une confusante teneur sexuelle.

Simpliste et direct dans sa démarche, Vampires fait ainsi montre d’un doigté burné et indélicat : une posture brillamment incarnée par le charismatique James Wood, lequel parvient à dépasser l’archétype que constitue Jack Crow. A contrario, nous pourrions presque regretter que l’intrigue invoque, peu à peu, des enjeux « suprêmes » : à grand renfort de lutte entre le bien et le mal, le paroxysme étant ce rituel sacrificiel propulsant le danger dans des strates supérieures… où s’impose une ambiance de fin du monde (humain, du moins).

Un développement contredisant un peu la posture centrale du film, lui qui s’en tirait pourtant si bien jusqu’ici : comme en témoignera d’ailleurs l’évolution de Montoya vis-à-vis de Jack et Katrina, laquelle n’est pas étrangère au petit plus d’un récit captivant de bout en bout. Mais tel est l’effet Carpenter, monstre d’efficacité faisant beaucoup avec peu : certes assorti d’un budget confortable (à l’échelle de sa filmographie), Vampires n’est en aucune sorte une démonstration formelle, celui-ci n’en faisant jamais trop avec ses effets et sa musique, posant astucieusement son regard sur la bestialité ostensible des vampires… et celle, plus insidieuse, de l’Homme.

Avec pour ultime bémol de grosses ficelles visant à inverser un rapport de force déséquilibré, Vampires est en finalité un divertissement réussi mais hautement perfectible : bien aidé par de chouettes interprétations et une verve savoureuse, il compose toutefois une énième preuve du brio avec lequel Carpenter sait raconter (avec le concours de Don Jakoby) une histoire.