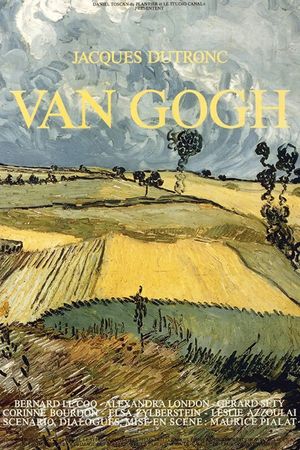

À l’heure où paraît sur nos écrans At Eternity’s Gate, il semble approprié de dire quelques mots sur ce que ce film n’est pas. Et qui se nomme sobrement Van Gogh. Ici pas d’effets tape-à-l’œil, pas de travail chromatique ou de caméra épileptique. Non. Ici c’est l’artiste qui travaille, qui se perd et s’égare dans un désarroi créateur. C’est un corps en prise direct avec son milieu, ses proches, la nature environnante tout autant que l’industrie galopante – le train revêt ainsi une fonction dramatique importante, reliant le peintre à ses racines familiales et, par conséquent, aux spectres du ratage qui le hantent sans cesse. C’est un génie qui a l’aspect du commun – ainsi que les besoins – mais qui voit autrement que le commun. Car s’il est extraordinaire, c’est en raison de la condition ordinaire qu’il partage avec chacun, condition jamais dépassée, mais au contraire intériorisée jusqu’à l’engloutissement. Par son refus de l’hagiographie au profit de la peinture sociale d’un état (être artiste), Maurice Pialat rend un puissant hommage à Vincent Van Gogh tout en parvenant à capter la complexité d’un personnage qu’il n’entend jamais figer. Choisir Dutronc pour l’incarner, il n’y avait rien de mieux. Naît sous nos yeux un être de chair et de sang, une grande âme tourmentée et pourtant si simple, si banale. En livrant un tel pied de nez au traditionnel biopic d’artiste, Pialat prouve une nouvelle fois que sa vision libertaire et dépouillée constitue l’essence-même d’un cinéma à hauteur d’hommes, et pourtant si grand.