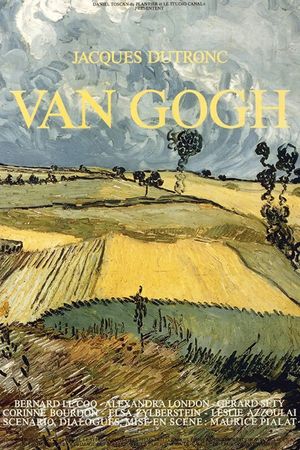

Printemps 1890, Vincent Van Gogh arrive à Auvers-sur-Oise. Bientôt un coup de pistolet va éteindre à jamais ses soleils et la faux de la mort moissonner pour toujours ses récoltes blondes. Ce Van Gogh-là ne ressemble pas au peintre que l’on dissèque sur un prie-dieu dans les écoles d’art. Il a les traits exclusifs de son père d’adoption, créature bicéphale et tourmentée : Maurice Pialat et Jacques Dutronc. Le film n’est pas une hagiographie spacieuse où la pédagogie se taille la part du lion et brûle l’oxygène des sentiments. Rien ne permet d’esquisser une vue d’ensemble sur la vie et l’œuvre de l’artiste hollandais qui succomba dans la dèche avant d’atteindre des sommets d’idolâtrie post mortem. Le peintre de Pialat ne pleure pas sur son damné sort, cette assurance sur la postérité. Déprimé, il parle de ses toiles comme de croûtes minables dont même les éboueurs ne voudraient pas. Le cinéaste va jusqu’à lui faire énoncer qu’elles ne sont guère plus que des accessoires de quincailler, le superflu masquant l’essentiel : l’artisanat des bordels, la cuisinière aux asperges et les baigneuses du bord de l’eau, ce lent cortège d’infinies attentions qu’il porte à tous ces personnages si français de la fin du XIXème siècle. Van Gogh est un film strictement existentiel, qui appréhende l’art, la peinture, le geste au niveau de la terre. Une œuvre pleine, dense, solaire, nourrie de sève, avec des moments de débordement tranquille qui détournent soudain le cours du fleuve narratif. C’est dans la vie immédiate que l’auteur pressent et traque le secret de son sujet, dans cette aptitude à se laisser aller à la sensation d’un verre de vin comme à celle d’un corps de femme. L’étirement est chez lui l’ajustement nécessaire à la capture d’une vitalité panique.

https://www.zupimages.net/up/19/34/r0wq.jpg

Loin de toute vision pieuse, de tout académisme rampant, Pialat traduit la fidélité à Van Gogh au fil du quotidien, de ses déambulations à travers les champs, de l’enchaînement des travaux et des jours. Programme minimum sur la représentation de l’art : le générique (quelques coups de pinceau donnés de la main du réalisateur lui-même) est le hors-d’œuvre d’un tout autre menu. Information réduite sur la biographie de l’artiste : l’affaire "oreille coupée" est liquidée en une ligne de dialogue, le suicide n’a droit qu’à une ellipse pure et simple. Mépris royal des conventions: la relation épistolaire entre Vincent et Théo, qui aurait pu servir à un beau commentaire en voix off, est expédiée en trois répliques. Le choix de Jacques Dutronc, qui avait posé comme seule condition de ne pas feindre peindre, est à ce titre une sorte de miracle d’adéquation. Il est vieilli, fatigué, le visage ridé, étiré comme un Greco. Tantôt sarcastique, tantôt tendre, il introduit un laconisme, une nonchalance qui font de lui le contraire d’un hurleur, d’un colérique. S’il provoque c’est en demi-teinte, avec un sourire amusé derrière la fumée de sa pipe. Quoique ravagé de l’intérieur, le peintre est aussi un joueur désinvolte, capable de la plus grande liberté d’attitude, apte à décocher ces vannes du feu de Dieu et ces suprêmes feintes de balayeur que l’on attribue sans peine à l’acteur. La marque que ce dernier imprime au personnage est la sienne. Sa tignasse poil de carotte, son regard voilé qui se plisse d’ironie fataliste, son corps délavé, ses gestes rares, sa tête ailleurs. Toujours aux abonnés absents. Or, c’est l’idée de Pialat sur Van Gogh (et sans doute en général sur les artistes) : l’absent a toujours tort. Tort d’être hérissé par tout, tort de repousser l’affection de son frère, tort de s’emporter à contretemps, tort d’être méchant avec les gentils et aimable avec les cons, tort d’aimer à rebrousse-poil, tort de mâcher du saucisson à l’ail avant l’amour. Tort d’avoir raison. Et puisque le tort tue, Vincent meurt.

Plan par plan, Pialat approche ce que son modèle avait trouvé touche après touche. Il domestique la folie de Van Gogh en l’enchâssant dans une sorte de documentaire composé au passé. Un reportage consacré notamment à ce que l’on mange : des marinades, des mirontons, des ragoûts, des civets, des gâteaux au chocolat, tous ces bons petits plats bien arrosés (on y apprend la manière exacte de faire chabrot) où l’on a tout de suite envie de planter la fourchette, plonger la cuillère, tremper les doigts. Ce n’est pas un détail mais une cruciale règle du jeu : le réalisateur tourne de l’office, du point de vue des fourneaux, dans l’arrière-boutique, assis avec les domestiques, les bonniches, les tauliers-taulières, les serveuses, les idiots du village, les ouvriers agricoles, loin de l’habituel cinéma de salon. Il rappelle ainsi qu’une autre vie se poursuit et s’obstine, une vie paysanne, ouvrière, terre à terre, bien en chair mais mal dans sa peau, une vie peuplée de survivants de la guerre de 1870 (en attendant la prochaine boucherie), de rescapés de la Commune, tous ceux qu’on appelait ordinairement le peuple, tous ceux qui, au-delà d’une fiction de solidarité (Pialat marxiste, ce n’est pas le genre de la maison), pactisent dans un même savoir-faire. Dans la présence de la pierre grise, du bois qui a déjà servi, des instruments aratoires, des mains épluchant des carottes, des gros doigts meurtris mais si habiles, si précis dans l’exécution du travail. Ce qui donne par exemple une séquence où madame Ravoux, l’aubergiste, change délicatement les draps du moribond sans lui faire aucun mal. Ou bien une autre, éblouissante, étroitement empruntée au Fort Apache de John Ford : après l’explosion sensuelle d’un french cancan, les entraîneuses, les maquereaux et les clients d’un beuglant parisien s’avancent au son du quadrille, d’un seul pas, au coude-à-coude et avec un seul regard, comme un exercice d’ordre serré, une manifestation de la dernière chance avant la fusillade.

https://www.zupimages.net/up/19/34/lbck.jpg

Même dans les instants d’affrontement où se disent le ressentiment et l’exigence d’une vie débarrassée de toute hypocrisie, Pialat conserve une sorte de concentration intérieure, d’harmonieuse sérénité. Marguerite est une crispante péronnelle qui se métamorphose en amante passionnée. Entre elle et Vincent c’est un agacement permanent, des répliques définitives, sans appel, cruelles. Marguerite et les autres… Femmes ne pensant qu’à l’heure du repas, femmes plus petite-bourgeoises que les petit-bourgeois, femmes qui empêchent l’artiste de créer. Toutes des emmerdeuses. Mais ce sont aussi des mères courage, des sœurs sourire, des filles de joie, préposées au réel, abonnées à un humour claque dans la gueule dont les pauvres hommes sont bien démunis. Elles sont du côté du rire, du plaisir, de l’abandon de soi, de la chair. Parce qu’elles sont les premières victimes d’un ordre social qu’il vomit, l’auteur accorde à chacune la chance d’apparaître sous un autre jour. C’est Jo, tout entière à sa petite famille au point de semer la zizanie entre les deux frères, qui aura pour Vincent les mots les plus lucides et généreux. C’est Cathy la catin, fiancée-pute comme dans un rêve de Baudelaire, à qui Pialat offre une scène superbe de tête-à-tête sur l’herbe. L’impressionnisme hante les derniers jours de Van Gogh. Le cinéaste rend hommage à Seurat, à Bonnard, à Degas (Jo se lave dans un tub de fer galvanisé). Il assoit une jeune fille au piano de Renoir. Il décalque les bastringues de Toulouse-Lautrec. Après celle d’Auguste, l’ombre vitaliste de Jean Renoir plane sur sa partie de campagne. On s’amuse, on s’émeut. Des yeux tilleul de Marguerite. Du brouhaha des canotiers. D’une taille qu’on enlace d’un mouvement enlevé. Les cerises noires pendent aux compotiers, d’insouciantes créatures portent leurs rubans noués de côté dans une lumière irisante. Elles gambillent, en plein prélassement dominical, sous les saules de la Grenouillère. La durée étale du film retrouve la texture temporelle des toiles du peintre, laquelle refuse l’équivoque comme il le dit de l’eau mais ne donne pas matière différente à l’intérieur et à l’extérieur, aux hommes et aux choses, aux nuages et aux troncs d’arbre. Pialat filme la nature complice et chorale, les feuillages des bords de l’Oise, les barques qui glissent, les jupes légères. Ses images sont parfois heurtées comme un ciel d’orage, douces comme un amandier en fleurs ou dissonantes comme la voile orangée d’un batelet sur une rivière glauque. Et ses acteurs, qui parlent un langage totalement contemporain, farci de calembours, prennent vie comme on dit prendre feu.

Mais ce naturalisme généreux ne compense pas la noirceur qui le ronge de façon souterraine. Lorsque Vincent, grisé des parfums d’absinthe, est à deux doigts de se noyer dans cette gaieté enivrante et ces parties de jambes en l’air, on sent bien que le poison du malheur fait retour. La dernière demi-heure le montre prostré, enfermé dans une sorte de désespoir métaphysique. Comme toujours, Pialat travaille au remords, prend le spectateur à témoin d’histoires animées par le regret. Regret d’une jeunesse foutue (L’Enfance Nue), d’un couple détruit (Nous ne vieillirons pas ensemble) ou d’une foi perdue (Sous le soleil de Satan). Van Gogh éclaire une existence gâchée que rien, ni les plus beaux paysages, ni les plus belles amours, ni le regard rieur de Marguerite ne peut enrayer. Il y transparaît l’éternel combat entre la force de vie, irruptive, désordonnée, incontrôlable, et la tentation du doute, de l’abandon, de la déchéance. Il y règne un esprit de révolte contre la mollesse officielle qui contamine l’art, contre les puissances de l’argent, contre toutes les déviations qui pervertissent ce qui devrait être le dernier refuge de la sincérité et de l’émotion vraie. Contre la religion aussi, qui brille par son absence. Voir à ce titre la mort lente de Vincent, l’œil ouvert, le flanc saignant, le coup de poing adressé à Gachet, signifiant la véhémence du refus des sacrements. Cette agonie marque une date dans les annales de la sobriété (expirer comme on referme doucement une porte). Mais elle ne constitue pas la fin du film. Théo vient à Auvers pour régler les derniers détails, le médecin veut rendre ses portraits, la petite bonne doit pleurer dans la cuisine. C’est comme dans une chanson de Piaf, banal à crever. Et puis crac ! En remontant de la cave, le tavernier laisse retomber trop vite la trappe que sa femme reçoit lourdement sur le pied. Bon sang de bon soir, il faut l’entendre hurler à la mort et en faire tout un tintouin, ameuter son monde et brailler qu’elle en a pour des mois avant de pouvoir remarcher. Ça fait un mal de chien ces choses-là. C’est normal, c’est la vie qui, méchamment, pousse du groin.

https://www.zupimages.net/up/19/34/ruwt.jpg