« Une succession de moments de faiblesse ; mais au bout, quelle force ! »

Le dernier Pialat qui me restait à voir est celui qui, après la Palme de Sous le soleil de Satan, le voit poursuivre son ambition d’un cinéma de grande envergure.

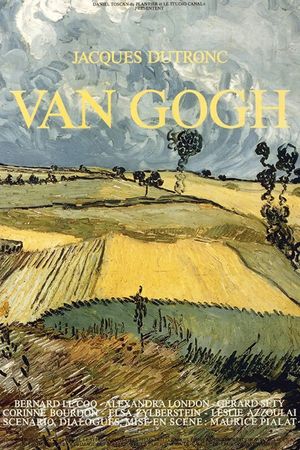

Reconstitution historique, grand sujet, la peinture, grand homme, Van Gogh, un film inédit par son ampleur, 2h40, soit presque le double d’un bon nombre de ses films antérieurs.

Pialat, le chef de gare de ce monument, a clairement tout mis dans ce film, jonglant avec malice entre sa très forte individualité, son intégrité esthétique et les exigences intimidantes du sujet.

Le grand pari de l’écriture du film est de proposer l’anti-téléfilm, l’anti reconstitution historique : Pialat déjoue les pièges avec une grande intelligence, et sans systématisme, au risque de perdre une partie du public qui alla pourtant en assez grand nombre voir son film à sa sortie. Les tableaux sont la plupart du temps des accessoires, relégués au second plan, et Van Gogh un homme rentré, sans grande déclaration d’intention, d’un mutisme mystérieux et dévastateur.

Le film s’attache avant tout à une collectivité, celle d’Auvers ou de Paris, et le grand travail de Pialat résulte dans ces scènes de bravoure qui cherchent l’essence d’une époque : le repas, les dimanches au bord de l’Oise, le bordel… L’idée est simple, mais d’une ambition esthétique profonde : restituer, à travers le cinéma, ce qui ne nous était accessible jusqu’alors que par l’entremise des tableaux, ceux de Renoir, de Lautrec, ou des impressionnistes. Pialat s’attarde davantage sur les hommes que sur les paysages, (qu’il sait pourtant si bien filmer, à l’image de cette lande obscure dans Sous le Soleil de Satan) toujours avide de restituer le mystère des rapports humains. Les coups et les baisers fusent, la danse unie, l’alcool désinhibe, les rires illuminent des visages toujours aussi authentiques et expressifs. Alexandra London, lumineuse, est d’une façon assez troublante la nouvelle Bonnaire de Pialat, par sa diction, son insolente vérité et l’intensité de son jeu. Dutronc est littéralement habité, et la modestie de son jeu accentue la présence mutique de son personnage, astre noir autour duquel gravite une société mouvementée, chorégraphiée et dont il saisit des bribes sans pour autant rejoindre pleinement la danse.

Pialat prend donc soin d’ancrer la production d’un génie au sein d’un quotidien trivial et limité par les moyens propres à son époque : on insiste beaucoup sur la rusticité des lieux (à travers le motif récurrent de l’eau, à la fontaine ou en cruche, les examens médicaux, les repas sommaires) et de l’intégration de Vincent à cette condition. Epaulé et étouffé par son frère, entre la pute et la fille du médecin, entre les commanditaires et l’idiot du village, il prend acte de son insuccès sans pour autant s’insurger véritablement contre lui. Il vit sa peinture quand les autres discourent sur elles ou l’ignorent purement et simplement.

C’est là le dernier, et non des moindres, parti pris de Pialat. Plutôt que de faire un film sur la peinture, réaliser un film pictural. Chaque séquence est d’une composition impeccable et procède d’un immense travail sur la lumière. S’appropriant totalement les innovations des peintres de la seconde moitié du XIXe siècle, il fait sienne la devise selon laquelle tout sujet mérite d’être peint. Réaliste, naturaliste, il offre une succession de toiles, tantôt intimistes (le sourire de Marguerite au piano dans l’ouverture, le premier repas solitaire de Vincent à la pension), tantôt collectives : le bordel, les repas, les bords de l’Oise. Cette acuité visuelle justifie, aux yeux de Pialat, la durée des séquences, particulièrement longues (surtout pour celle du bordel, qui nous rappelle le final de French Cancan de Renoir), l’a priori banalité des échanges, voire le silence des protagonistes : autour d’un génie visuel, c’est par le regard que le cinéaste, lui-même peintre frustré, se devait de l’honorer et de prendre sa revanche.

http://www.senscritique.com/liste/Top_Maurice_Pialat/340377