Disons-le tout net : la grande faiblesse de "Vertiges" réside dans l'évidence de sa métaphore, à l'échelle d'un hôpital psychiatrique, qui ne distille pas suffisamment bien son mystère et qui ne nous éclate pas à la gueule comme le scénario le voudrait à la toute fin. Dans la veine des brûlots et autres satires politiques typiques de l'Italie des années 70, Mauro Bolognini propose une vision du fascisme de son pays en situant son récit (adapté) dans les années 30. Mais de Mussolini, il n'en sera jamais question de manière explicite avant la fin : c'est l'institution, ses résidents barjots et son directeur qui sont censés y faire allusion de manière implicite. Et quand l'implicite de l'allégorie, au cœur des enjeux ici, ne parvient pas à préserver la part nécessaire de mystère, l'ensemble tombe un peu à l'eau.

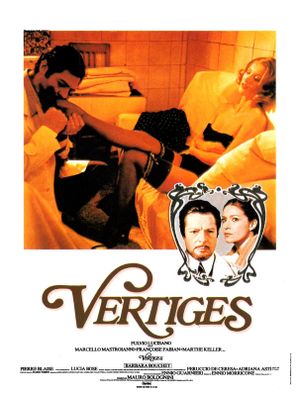

Mais "Vertiges" est loin d'être dépourvu de qualités, et il faut reconnaître à Marcello Mastroianni un certain talent sous les traits du docteur Bonaccorsi, maître absolu en ces lieux remplis d'aliénés, pétri d'incertitudes et d'angoisses, cherchant à isoler le virus de la folie. Quand il n'est pas affairé à ses recherches, il donne libre cours à sa libido plutôt active pour satisfaire ses trois maîtresses. Capturé dans une image aux lumières diffuses et chatoyantes, entouré de fous en tous genres donnant à l'ensemble une ambiance de carnaval lugubre, son personnage est particulièrement réussi. L'esthétique ouatée fort agréable rappelle forcément celles d'autres films italiens de la décennie, comme "Mort à Venise" de Visconti. L'intrigue, articulée autour de son opposition aux théories freudiennes amenées par une médecin stagiaire, l'est beaucoup moins. L'affrontement idéologique n'est qu'une façade, il n'y a pas de vrai débat entre les deux camps, pas de réelle contradiction.

C'est donc au niveau de l'ambiance dont seules les années 70 pouvaient accoucher que se trouve l'intérêt du film, et non pas au niveau psychologique ou politique. En conservant la caméra à l'intérieur des murs de l'asile, la frontière entre raison et folie s'estompe peu à peu, les médecins et infirmières se confondent progressivement avec les patients. C'est ici aussi le reflet de l'époque et du monde extérieur qu'on tend à oublier, le miroir de la société italienne dans son ensemble gangrénée par la folie. Et c'est ce parallèle que les auteurs auraient gagné à affiner, afin que la fin n'arrive pas comme un (gros) cheveu dans la soupe.

En fuyant l'hôpital, effrayé par sa propre folie, et en se retrouvant dans un train empli de fascistes, la métaphore est censée exploser en se concluant. Mais le final fait plutôt l'effet d'un pétard mouillé, tant on en avait déjà conscience, presque prescience. Les fascistes bruyants et encombrants s'installent aux côtés du docteur et leur chef entame un discours sur la nécessité d'éliminer les déviants de toute sorte, artistes et prostituées. À grand renfort de références à l'Allemagne d'alors, le message se fait lourd, poussif, et le cauchemar qui est censé s'installer dans l'esprit du protagoniste comme dans celui du spectateur n'a pas de vraie puissance. On avait saisi depuis longtemps que ce discours entrait en résonnance avec le sien, en tant que directeur, dans le microcosme de son hôpital psychiatrique. Une semaine plus tard, Miloš Forman proposera dans "Vol au-dessus d'un nid de coucou" une vision plus fine des mécaniques à l'œuvre dans une telle institution, doublée d'une réflexion plus poussée sur la société américaine.

[AB #106]