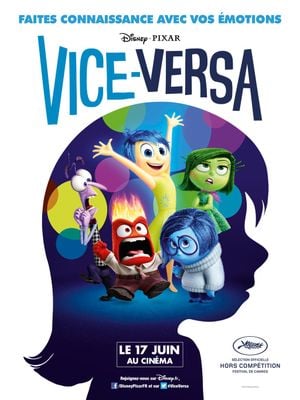

Le film oscille entre les deux domaines de la construction de la subjectivité : psychanalyse et neurosciences. D’un côté, réalisée du point de vue des neurosciences, dans une vision assez schématique , on a une imagerie originale du cerveau avec ce qui se déroule, du côté des émotions, comme réponses aux stimulations de l’extérieur et qui interagissent entre elles pour modifier les comportements, . Quant au domaine de la psychanalyse, on s’y approche avec ce voyage aux confins des représentations, dans les recoins sombres de l’inconscient ( la description d’un monde interne labyrinthique et onirique à travers la fabrication du rêve , les transformations des images du rêve et des figurations surréalistes, propre aux processus du rêve freudien (les passages du dessin animé à l’art abstrait ) et celle d’un monde imaginaire enfantin sous forme de parc d’attraction ludique, peuplés de souvenirs d’enfance, et notamment de "l'ami imaginaire". Certes, on ne peut faire une correspondance simple entre la description du cerveau et du fonctionnement de la conscience du point de vue des neurosciences et l’univers de la psyché et de l’inconscient théorisé par la psychanalyse, les logiques requises pour la spécificité de chacun de ces 2 champs, ne se rejoignent pas et conduisent à des questions radicalement différentes. Néanmoins , le film est subtil et formidable de sensibilité. On y voit les turbulences des émotions dans l’antichambre de l’inconscient freudien. Entre logique du réel et fantasmagories, c'est un renoncement à l’enfance.