Pete Docter, l’auteur de Montres & Cie et Là-haut, est probablement l’ampoule la plus originalement lumineuse de Pixar. Et, foutre-dieu-de-sacrebleu, ça fait du bien ! Après quelques années de faible incandescence, la lampe s’était vue sérieusement menacée par un pierrot la lune n’hésitant pas à lui faire des queues de dragons. Non mais faut pas se gêner, c’est qui le papa ?! Aussi on imagine bien comment l’idée de Vice-versa aura pu germer dans l’esprit de son créateur : la page blanche (ou plutôt l’écran noir), la panne sèche du carburateur à idées. Des polygones à peine formés qu’ils se font déjà aspirer dans l’abîme sans fond de l’oubli : le désert, le néant. Alors, que faire ?

Dans une situation de pareille crise, on peut choisir la facilité (suite, prequel, adaptation) ou bien tirer son inspiration de cette même situation. C’est ce que semble avoir fait Pete Docter : « je n’ai pas d’idées ? Et bien je vais faire un film là-dessus. Je ne suis pas sûr d’être capable de susciter l’émotion juste chez ce difficile gourmet qu’est le spectateur contemporain ? Et bien je vais lui montrer à quel point c’est le foutoir dans son cerveau, une vraie ratatouille, et en quoi chaque émotion qu’il ressent est le produit d’une savante tambouille ! ». Et BAM ! Dans le mille ! Ça pétille ! Plein feux sur la fabrique pixarienne, mise en abyme du making of emotions, embarquement du spectateur dans le train fantôme de la pensée en marche du studio. Et ce, jusqu’à une scène mémorable, au cœur de sa matrice créatrice, où l’on remonte le temps et l’histoire de son cinéma depuis les pixels en 3D dernier cris jusqu’aux cubes tétris en 2D les plus basiques.

A la sortie d’Avatar, on a pu dire que la « nouvelle Frontière » du cinéma serait l’exploration des mondes intérieurs. Et une fois de plus, Pixar et Cameron, les deux créateurs de « machines sentimentales » - pour reprendre l’expression d’Hervé Aubron -, se rejoignent. En 2009, Iron Jim plongeait dans l’inconscient ravagé par la guerre d’un marine ayant « un gros trou au milieu de sa vie ». En 2015, Pete Docter explore la psyché en (dé)construction d’une gamine de 11 ans voyant son enfance déménager en direction d’une adolescence tenant autant du pays des merveilles qu’un film de David Fincher (inspiration avouée du réalisateur pour l’atmosphère du versant « externe » de son film). Quelle chienne de vie ! Les psychotrucbidul le disent bien pourtant : les déménagements, l’air de rien, font partie des évènements les plus traumatisants de la vie (demandez à Buzz et Woody).

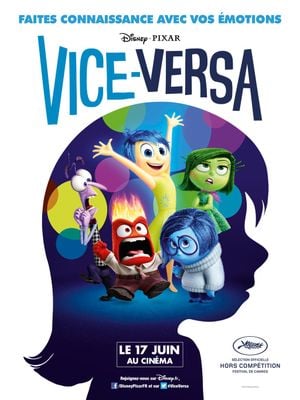

Mais c’est ça le « génie de Pixar » - désolé Monsieur Aubron, je vous pique encore une de vos expressions, juré, c’était la dernière fois - : ne pas craindre d’exposer en place publique son cœur d’artichaut. Un cœur gros comme ça - imaginez que j’écarte les bras - et qui y va parfois même un peu fort sur les trémolos (le final avec sa musique tire-larmes), comme pour compenser sa nature numérique. Mais on lui pardonne volontiers, parce que de l’autre côté du miroir, les petites émotions, ramenées au nombre de cinq - vulgarisation oblige -, s’activent et apprennent le sens de l’équilibre. Du coup ça tangue un peu. Colère veut tout faire péter ? Joie est là pour le calmer. Peur fait une crise d’angoisse ? Joie est là pour le rassurer. Dégoût ne veut pas de brocolis ? Joie trouve le moyen de la contourner. Et Tristesse ? Euh... Que faire avec Tristesse ? La cantonner dans un cercle de chamane ? L’abandonner dans un labyrinthe ? Il y a de la dictature dans le régime de Joie, obsédée d’une positive attitude aussi crispante que les sourires d’une pub pour du dentifrice. Fort heureusement le bug arrive, et tel un couple de buddy movie, les deux émotions antagonistes se retrouvent éjectées en pleine tempête. Celle qui fait rage sous le crâne de Riley alors que s’effondre, tel un château de carte, son monde intérieur. De là, le voyage initiatique de Joie et Tristesse consistera à faire le deuil de ce paradis perdu qu’est l’enfance pour mieux accorder leur musiques et, finalement, trouver l’harmonie non pas malgré mais plutôt grâce à leurs dissonances.

Au passage, et c’est là son principal intérêt, Vice-Versa se sera fait « méta-filme Pixar ». Comme Joie et Tristesse auront plongé au plus profond de la mémoire de Riley, Pete Docter aura dévoilé, à travers les rencontres successives de ses derniers, les rouages de Pixar. Des rouages qui sont autant un clown triste et gaga (le mélange de burlesque et de mélancolie typique de la maison), qu’un ami imaginaire se sacrifiant pour le bien d’un enfant en passe de devenir plus grand (les jouets de Toy Story), ou encore, des cohortes d’"ouvriers-dragibus" participant, tel Bob et Sully, à la mise en scène des films d’une usine à rêve - et potentiellement à cauchemar, les films Pixar ont aussi ça en eux - au airs d’Hollywood de la grande époque. Des regrets ? Peut-être que le film, un peu comme Inception, ne prenne pas le risque de déborder davantage de sa belle coquille de « film-concept » et qu’il frustre légèrement par sa durée plutôt courte. L’on pourrait aussi noter que Pete Docter n’a pas le sens de la mise en scène d’un Brad Bird. Mais ce sont là des broutilles en regard de ce foisonnement d’idées, de gags et d’intelligence que constitue un objet filmique dont le souvenir est à conserver précieusement sur une étagère de sa mémoire permanente.