À son arrivée à New York au début des années 50, Mekas achète une caméra. Il filme, mais n'en fait pas un film. Disons plutôt qu'il se fait la main, qu'il apprend à se servir de son outil comme on apprend à jouer d'un instrument. Le mal du pays, le contexte de la guerre et la sensibilité de Mekas font que, quand il se met à réaliser des films au début des années 60, le ton est nihiliste, contenant peu d'espoir, assez criard, voire funèbre. Il s'essaie ainsi à plusieurs types de films expérimentaux en vogue à l'époque du cinéma underground dont lui et son cercle d'ami·e·s font partie.

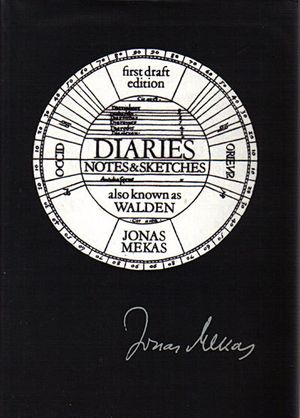

La rupture, c'est Walden. Le matériau provient de ce que Mekas a filmé avec sa caméra entre 1964 et 1968, enfin décidé à réunir cela dans un film après qu'un incendie ait failli tout emporter, et à l'agencer par le montage. Assurément, Mekas trouve sa voie là dans le journal filmé, mais pas sa méthode. Le résultat laisse à désirer lorsqu'on connait la suite et reste selon moi très brouillon, très foutraque. Enfin, c'est un peu plus complexe que ça.

Si Mekas a fait ses armes avec sa caméra, il a sûrement encore beaucoup à apprendre de l'espace sonore. La bande son ici — et contrairement à pas mal de ses films suivants — est bruyante, surchargée, criarde, épuisante, monotone, faite de nappes trop longues, semble subversive pour être subversive et asphyxie la bande image en interdisant presque les pauses ou tout simplement les silences. On étouffe, on finit par ne plus regarder ou en tout cas à ne plus être sensible à ce que l'on voit ; ça vaudrait le coup de revoir ça muet. On pourrait croire qu'il suffit donc de faire abstraction du son, mais ce qui est frappant, c'est qu'une fois que celui-ci nous a affecté, le charme du cinéma de Mekas se rompt, le voile magique se déchire et l'on finit par voir cet amalgame d'images de la façon la plus crue qui soit, c'est-à-dire sans émerveillement.

Deux trois pistes sous forme d'hypothèses pour comprendre ce qui fait que Walden ne ressemble, selon moi, pas tellement aux autres journaux filmés de Mekas, alors qu'ils dépendent de matériaux sensiblement identiques. Tout d'abord, il n'y a pas assez de rushs coupés du montage final. Mekas construit des séquences trop longues, sûrement par peur de faire subir trop d'ellipses à son public, ou bien peut-être de manquer de matière pour faire son film. Le résultat, c'est que certaines fêtes, la séquence du cirque, celle à Cassis, etc., semblent durer une éternité jamais bienvenue.

Je pense aussi qu'il y a un avant et un après 1970-1971 chez Mekas — juste après Walden — pour deux raisons. Le retour enfin possible en Lituanie, et la rencontre avec Hollis, leur mariage, leurs enfants — il est d'ailleurs amusant de voir à quel point ce film est construit sur des scènes de mariage, trahissant l'admiration de Mekas pour ces moments et sûrement son souhait d'accéder lui-aussi à ce bonheur le plus vite possible. Après Walden, le voilà non plus seulement entouré d'ami·e·s, mais aussi d'une famille.

Ce sont sûrement ces raisons qui mettront à mal le nihilisme de Mekas, le feront rentrer en conflit avec une véritable joie de vivre, où il faudra filmer pour nourrir cette envie, trouver les raisons de se battre pour continuer d'exister demain. Walden n'est pas encore un film qui témoigne de cette dialectique, de ce combat intérieur où l’apaisement peut parfois prendre le dessus. Les journaux filmés suivant seront heureusement bien plus lumineux — et surtout sur le plan sonore — , sans pour autant renier ce côté torturé. Ici c'est trop monotone, ça manque de contrepoint émotionnel.

Dès lors, le plaisir se niche surtout dans deux trois informations que me révèlent Walden et qui éclairent le reste de cette filmographie si unique. Ces quinze premières minutes avec des plans longs, comme pour mieux nous préparer, didactiquement, aux plans d'un quart de secondes qui font le tour d'une scène et qui feront la marque de Mekas jusqu'à la fin de sa vie. Comme une première entrée dans le journal, moins surexcitée, pour plus de contraste ensuite. Mais aussi la dédicace aux frères Lumière dès les premières secondes et la parenté que cela ouvre cinéphiliquement. Ainsi que la maîtrise technique assez hallucinante qui me fait relativiser toutes les surexpositions des films suivants, me poussant à croire qu'elles ne sont pas due à des erreurs d'amateur, mais au contraire résultent parfois de choix conscients, soit de filmage, soit de montage — surtout dans Paradise Not Yet Lost où elle seront plutôt réservée aux plans urbains dans un film très proche de la Nature.

Heureusement que le journal continue.