L'impression générale qui ressort après ce Wall Street - Money Never Sleeps, c'est qu'on ne sait pas bien ce qu'Oliver Stone a voulu faire. Il signe là un film bordélique, tant visuellement que dans l'écriture.

- Est-ce une suite? Ah oui, les clins d'oeil appuyés au premier opus de 88 sont bien là. Gekko capitalise à mort sur son "Greed is good" (pour ceux qui n'ont pas vu le premier "Wall Street", c'est la punchline qui est devenue une des citations les plus célèbres de l'histoire du cinéma, ainsi qu'un véritable slogan pour cette Amérique reaganienne yuppie). Ah, et puis on a des nouvelles de Bud Fox (Charlie Sheen), dans un big-up le moins subtil du monde. Et surtout, on cherche à nous montrer comment Gordon Gekko, tel le phénix, renaît de ses cendres.

- Est-ce un brûlot anticapitaliste? La blague lors de la sortie de Wall Street en 88, c'est que, alors qu'Oliver Stone avait voulu créer le Mal absolu en la personne de Gordon Gekko, le maître de la Finance, toute une génération l'avait un peu érigé en role model. L'erreur est rectifiée ici, via de longues considérations sur la crise, les banques d'affaires, les spéculations et tout un tas de choses que je n'ai pas assez compris pour pouvoir juger. A-t-il voulu faire un film didactique sur le fonctionnement des spéculations? Nous étourdir pour nous montrer un milieu déconnecté de toute humanité? On sait pas bien. En tous cas, ces schémas, ces images de synthèse has-been, c'est très très (très) vilain (oh putain, Stone a même pompé sur le style visuel de Hackers, le bad). Et puis pourquoi inventer un Madoff alors qu'on a un boulot monstre à caser Gekko dans tout ça. A part ça, Eli Wallach est vraiment super vieux et Josh Brolin pas sympa du tout, lui.

- Est-ce un drame familial? Comment un couple se déchire, comment une fille apprend la valeur du pardon, la complexité de la nature humaine, à accepter ceux qu'elle aime pour ce qu'ils sont, avec leurs défauts, et plein d'autres choses tout à fait poignantes? En témoigne cette fin lénifiante, qui vient contredire les 2 (longues) heures qui ont précédé, et foutre en l'air tout ce qui faisait la perfection d'écriture qu'était le personnage de Gordon Gekko au départ. Dommage.

- Par ailleurs, je ne prendrai pas la peine de développer sur les sous-intrigues lancées à l'emporte-pièce et avortées aussitôt. Susan Sarandon n'est jamais crédible, et son subplot est inutile, la porte ouverte sur le monde clinquant de la haute bourgeoisie manhattanite, entraperçue lors du gala du Met, est refermée aussitôt, et j'en passe.

Au final, le film soulève beaucoup trop de questions sans jamais les résoudre. Le problème le plus grave selon moi étant qu'on ne sait jamais ce qui anime Jacob Moore (Shia LaBeouf)? Dans le dernier tiers du film, Winnie, sa fiancée, lui pose frontalement la question, sans qu'il parvienne à lui répondre. Si on ne devait retenir qu'une chose de ce film, c'est que les Gekko et les Bretton, eux, sont motivés par le jeu, par la spéculation pure, plus que par l'argent. On sait aussi qu'à l'époque, Bud Fox recherchait le standing, les filles faciles et l'aisance financière. Mais Jacob Moore, on comprend mal s'il aime l'argent, ou si c'est parce qu'il a des idéaux, ou si c'est parce qu'il veut venger une figure paternelle, ou si c'est parce qu'il aime sa nana. Bref, c'est un peu à l'image du film, complètement foutraque.

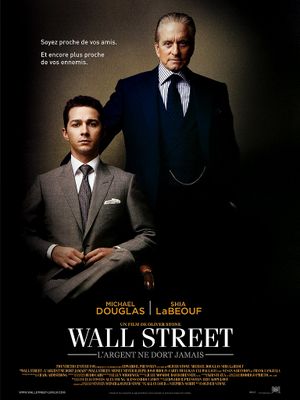

Une chose est certaine: le film est presque sauvé par son casting. Michael Douglas nous montre pourquoi il avait gagné un Oscar pour ce rôle il y a 20 ans, il est brillant, Josh Brolin est parfait, Shia LaBeouf et Carey Mulligan sont très bons. Rien que pour ça, ce film mérite au moins 5 points.

Finalement, dans toute cette histoire, celui qui semble avoir été le plus "greedy", c'est Oliver Stone lui-même, qui a voulu capitaliser tant sur son succès passé que sur la crise des subprimes et réalise là un film moyen, quitte à flinguer un des plus beaux emblèmes des années 80. Je sais pas si c'est trop pardonnable.