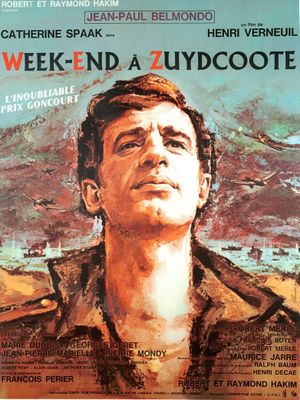

Autant dire que j’attaquais ce Verneuil-Belmondo sans appétit particulier. Cible floue passé sous les radars de la cinéphilie hexagonale, camouflé par un manque de réputation assez étrange, le film du cinéaste franco-arménien est parfaitement dissimulé dans sa filmographie entre un singe en hiver, mélodie en sous-sol, cent mille dollars au soleil (avant lui), la vingt-cinquième heure, le clan des siciliens et le Casse (après).

Comme tant d’œuvres ambitieuses et parfaitement tendues par une volonté de renoncer au spectaculaire, ce week-end à Zuydcoote s’est sans doute bâti sur un grand malentendu.

Verneuil pour œil

Parce que les fausses pistes abondent : Verneuil s’appuie sur un livre goncouré (de Robert Merle qui assure aussi ici les dialogues), Bébel ne fait pas encore du Bebel, Maurice Jarre ne compose pas ici une de ses mélodies les plus inoubliables (mais elle reste néanmoins superbe) , et Pinoteau n’est encore qu’assistant réalisateur.

Pourtant, dès la scène introductive et le générique qui le suit, ce ne fut qu’une succession de vagues de plaisirs qui vinrent lécher ma plage cinéphilique, avec un plaisir en forme de sable fin venant se coller entre mes droits de pied.

Par sa fameuse troupe d’interprètes, avant tout: autour de Jean-Paul, le panard simple de retrouver Jean-Pierre Marielle (en curé) François Perrier, Pierre Mondy, Georges Géret ou même Paul Préboist.

Et, à titre bien plus personnel, au moment où je m’aperçois que le film ne date pas du tout de l’année que j’avais distraitement cru lire sur la jaquette du DVD, le petit plaisir de pouvoir le dater dans une fourchette de cinq ans, grâce à une analyse rapide de l’image, sa couleur, son format, son ambiance.

Plage arrière

L’œuvre s’inscrit dans cette longue tradition de films français décrivant le quotidien d’appelés lambda au contact de l’horreur la plus abjecte (tradition elle-même largement inspirée de la littérature), allant au moins des Croix de bois de Raymond Bernard jusqu’au Capitaine Conan de Tavernier, dont la réussite ne tient pas tant dans sa reconstitution spectaculaire des scènes de combats (au demeurant impeccables) mais dans le portrait attachant du type sans qualités particulières face à la violence de l’histoire.

La plage de Zuydcoote est le théâtre du regroupement des armées françaises et anglaises, en pleine débâcle de Juin 40, évènement que Robert Merle a connu.

Et pour le coup, la troupe, regroupée au tour de la popote, respire un vécu brillamment observé, à travers un film sobre, grâce surtout à une absence d’emphase, par la sobriété de ses dialogues, et au travers de personnages mi-désabusés mi-résignés pour qui rien ne compte tant qu’un café entre copains, ou une clope autour du feu.

Pourtant, aucun ennui ne transpire de cette tranche de vie (et de mort) de 48 heures, et autour de ces tronches de vie, les épisodes et les rencontres se succédant avec toute l’absurdité dont la vie est capable, comme si elle pouvait avoir besoin que la guerre s’en mêle. On y croise donc une jeune résidente inconsciente du danger qui l’entoure, des nonnes en goguettes qui parlent allemand en se rasant, un adepte du fusil mitrailleur originaire de Bezons, un couple mixte qui éprouve (déjà !) des difficultés à traverser les frontières, ou encore un officier britannique pas farouche du tampon.

Un condensé de tendre irrationnel et de saugrenu chaleureux, un week-end suspendu pendant lequel Maillat et ses potes, abandonnés à eux-mêmes, n’oublient jamais qui ils sont, et continuent de développer leurs petits commerces et d’essayer à exercer leurs passe-droits, de se demander ou est la place de dieu dans tout ça, de relativiser la portée d’un double meurtre mais surtout, surtout, de faire en sorte de pouvoir boire et manger à heure fixe.

Un portrait sans mépris ni glorification.

Un regard juste, au fond, porté sur quelques français échoués en pleine débâcle, sur une plage du nord.

Une justesse qui peut, sans doute, constituer un indice de son manque de succès.