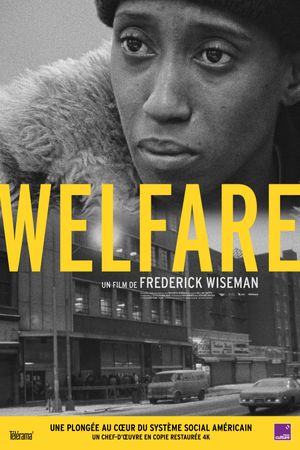

La ressortie de ce documentaire de Frederic Wiseman initialement sorti en 1975 ne surprendra pas les spectateurs familiers de son travail, dont le dispositif de cinéma-vérité reste toujours aussi strict : à l’image de ses disciples Raymond Depardon ou, plus récemment, Wang Bing, la caméra se contente de se glisser dans un milieu, et aucun élément extérieur (texte, questions, interview face caméra…) ne viendra interrompre l’immersion. Ce chapitre de sa grande odyssée consacrée à la vie publique et populaire américaine concerne cette fois un centre d’aide sociale, où les individus se perdent dans l’enfer des démarches administratives, renvoyés d’un service à l’autre, au fil de délais toujours plus étendus.

Réduits aux mots clés Forms, Stamps, Papers, Number, les anonymes de ce service s’accrochent vaillamment, alors que certains, déjà perdus, parlent tout seuls. Wiseman prend donc le parti d’aller traquer l’humanité au sein d’un système qui semble l’avoir oubliée : chaque demandeur est ainsi le raconteur d’une histoire, brisée par la santé, le couple, le retrait d’un enfant ou la perte d’un emploi. Le spectateur, très souvent placé du point de vue des travailleurs sociaux, fait ainsi connaissance avec eux, se familiarise avec un visage, un destin, et décèle au fil des répliques le doute, quelques mensonges, le découragement, et l’absolue incertitude quant à l’avenir.

Le visionnage, près de cinquante ans après les prises de vue, permet certes de se plonger dans un passé où tous les dossiers sont en papier, sans aucune centralisation entre les services, et où tout le monde fume dans les bureaux. Mais c’est surtout l’occasion de prendre le pouls des invariants de la misère et du dénuement des plus précaires, et le cercle vicieux de situations qui les maintiennent sous l’eau.

Wiseman, qui cherche à faire oublier sa présence, utilise une caméra mobile qui se faufile, panote entre les interlocuteurs, zoome brutalement sur un visage pour y traquer l’émotion, ou, au contraire, se place en plan fixe pour capter dans son intégralité les interventions d’une personne. Ainsi de cette hallucinante séquence au cours de laquelle un homme déverse tout son racisme, avant qu’un zoom arrière ne révèle qu’il s’adresse à un policier afro-américain chargé de la sécurité, qui restera d’un calme olympien lors de l’échange.

La dynamique du film se construit sur la longueur, dans un film approchant les 2h50, et où le temps réel est un matériau de prédilection. Wiseman a bien compris qu’approcher la réalité ne consiste pas à en compiler des fragments, mais à en explorer des séquences. Un échange de 25 minute détaille ainsi le nœud administratif dans lequel est pris une femme ayant changé d’adresse, et renvoyée entre plusieurs services : la patience des interlocuteurs, les répétitions incessantes, le découragement et l’insistance désespérée de la demandeuse pulvérisent toutes les études sociologiques ou statistiques. Ce matériau humain nourrit ainsi une dynamique profonde, une immersion qui peut confiner au vertige, et dissèque les mécaniques conduisant à l’irritation de travailleurs sociaux dépourvus de moyens, ainsi que la colère croissante de demandeurs perdant leur sang-froid face à des situations inextricables.

Dès lors, chaque silhouette dans les immenses files, chaque enfant jouant au milieu des salles d’attente est riche d’une histoire, de celles que l’Amérique, Land of opportunity, ne raconte pas pour ménager la légende dorée des success stories. Dans la dernière séquence, un homme lettré, harassé par la fatigue de l’attente, cite le Godot de Samuel Beckett et l’absurdité d’un tel système. Le documentariste a là la preuve qu’il n’était pas nécessaire de commenter les images : il suffisait d’attendre que le réel s’en charge.