Le mélodrame de Noah Baumbach (Frances Ha, The Meyerowitz Stories, Marriage Story) puise abondamment ses sources dans de réels conflits, parfois sanguins et souvent stimulants. Il a dernièrement démontré que sa flamme d’auteur ne s’était pas éteinte. Mais alors qu’il revient avec une adaptation loufoque et loin d’être aussi évidente à transposer, ce dernier se heurte à la dure limite de son cinéma. Il ne s’agit pas du premier roman adapté de Don DeLillo (Cosmopolis, A Jamais), et pourtant, la narration ne perd jamais de temps pour superposer ses thématiques, toutes aussi toxiques les unes que les autres. Ce qu’elle perd de vue en revanche, ce sont bien leur développement et sans doute leur pertinence, à force de vouloir composer un film avec autant de directions à la fois.

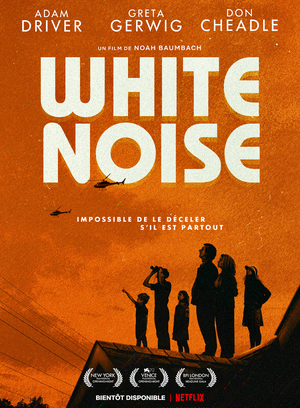

Baumbach souhaite toute de même y croire et se saisit de la complexité du récit pour en faire un terrain de jeu, entre la farce et la satire. Les réflexes de l’humanité sont toujours aussi maladroits aujourd’hui que dans le portrait que l’on établit des eighties. Il part donc au fin fond du midwest de cette époque transitoire, où l’étude hitlérienne triomphe, tout comme l’explosion des médias, ainsi que le mode de consommation des habitants. Que l’on soit d’une classe aisée ou non, le cadre se penche sur le modèle idéalisé d’une famille recomposée. Jack (Adam Driver) et Babette (Greta Gerwig) dérivent ensemble, avec leurs enfants respectifs, dans un quotidien fait de commérages et autres spéculations. Leurs bavardages viendront alors nourrir l’appétit de l’intrigue, afin de changer de ton et de renouveler les enjeux, qui sillonnent ce labyrinthe mental.

Les genres défilent, en passant par une ambiance horrifique et anxiogène, pour ne pas entièrement confiner le spectateur dans une zone de confort. C’est pourquoi, les personnages se dévoilent continuellement à travers les mots ou des gestes qui les définissent. De vilains esprits viennent tromper le sommeil, tandis que d’autres substances viendront lentement détruire les êtres de l’intérieur. Ce collègue, ce voisin ou cette connaissance hasardeuse, ce sont tous ces éléments réunit dans la même tambouille et dans la même galère que l’on parvient à discerner le vrai du faux. À ce jeu, « White Noise » ne manque pas de divertir les plus curieux. Pour les autres, le menu pourrait les écœurer. Le constat affole, mais rien ne presse, il y a tout le temps qu’il faut pour en digérer les aspects barrés ou de s’emparer du bon médicament pour en diluer les conséquences.

L’intranquillité de la famille ne trouvera donc pas de sitôt une issue, car l’ombre d’une menace cataclysmique plane au-dessus de leur tête. On en profitera pour en étudier les coutures d’une société schizophrénique et dans une incertitude permanente. La mortalité du couple trouve une parade en l’anticipant psychologiquement, tout comme cette paranoïa qui saisit le père de famille au cou et qui l’oblige à inviter les ténèbres dans sa vision colorée et rationalisée du quotidien, sans avenir et inévitablement sans espoir. Et ce sera dans les derniers instants anarchiques que l’on achèvera cette croyance et ce cynisme, que le film emploie dans une lourdeur embarrassante.