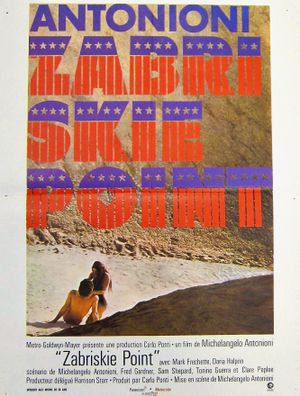

Partir...Un thème que ne pouvait pas mieux illustrer Zabriskie Point, film d’ouverture des Rendez-vous de l’Histoire, une oeuvre de 1970 qui, entre rêve hippie et mouvements contestataires, fait souffler comme un vent de fraîcheur sur le cinéma de son auteur, un Antonioni “juvénile” de 58 ans, que j’ai eu l’impression de redécouvrir.

Quelle est-elle donc cette Amérique de la fin des années 1960, où sur fond de rock et de drogues, dans le contexte troublé de la guerre au Vietnam, éclatent les émeutes estudiantines réprimées par une police omniprésente et musclée ?

En 1969 le malaise qui imprègne la société occidentale, envahit aussi le cinéma, et l’on comprendra qu’à son tour, mû par cette même impulsion, le cinéaste européen ait eu envie de remuer le fer dans la plaie, initiative guère appréciée par la MGM, studio hollywoodien, qui, pour la seule et unique fois produisait un de ses films.

La première scène, tel un reportage à Los Angeles, s’ouvre sur une AG étudiante, agitée et fiévreuse : la caméra s’attarde sur de jeunes visages assez communs, garçons négligés, chevelus et barbus, le verbe haut et la parole facile, haranguant leurs congénaires, les filles, coiffure afro, breloques d'argent ou blondeur lisse, passionarias engagées et simples observatrices, tous unis pour dénoncer la violence, le racisme et la guerre au Vietnam : “Etat fasciste” dira même un étudiant.

Mark, 22 ans, est de ceux-là, mais la beauté de son visage fin à l’expression virile, tranche sur les physiques plus ordinaires qui l’entourent.

Intolérant, romantique et révolté, comme on l’est à cet âge, il déclare au groupe engagé dont il se sent le plus proche : “ je vous rejoindrai le jour où vous déciderez de ne pas vous résigner”, phrase symptomatique s’il en est, tellement révélatrice de cette détermination à ne pas tergiverser, à ne pas théoriser mais à agir, à prendre des risques, et par-dessus tout à échapper à l’ennui.

En ce sens, Mark est très représentatif de cette jeunesse dont l’inquiétude, les aspirations frustrées et les révoltes sont au coeur même d’un film qu’Antonioni définit comme une rêverie californienne dans l’Amérique de la contestation.

Alors, quand le jeune homme, lors des manifestations à l’Université, assiste au meurtre d’un jeune Noir, qu’un policier abat de sang froid, il sort instinctivement l’arme qu’il vient d’acheter, prêt à venger cette mort : un coup part, qui n’est pas de son fait, mais on l’a repéré.

Il faut fuir, se cacher quelque temps, non seulement par crainte d’être arrêté, mais par une espèce de défi ludique qu’il se lance à lui-même : sans risques, la vie vaudrait-elle d’être vécue?

Dans un petit avion de tourisme, volé à la barbe du gardien, pas assez vigilant, Mark s’envole, heureux à l'image d'un enfant qui a réussi son coup, grisé par le planeur qui lui fait quitter les miasmes de la frilosité et s’élever dans les airs, plus haut, toujours plus haut, avant de redescendre , s’amusant comme un jeune fou, ivre d’une liberté qui le rend invulnérable.

En bas, sur la route, il aperçoit une voiture, petit point qui se précise au fur et à mesure de sa descente, où, entre piqués et pirouettes téméraires- on pense à La Mort aux trousses- Mark fait sa cour, donnant une sérénade de haut vol à la passagère aperçue au volant de la buick : c’est la jonction du ciel et de la terre, la rencontre entre Mark et Daria, belle plante nature, dont la tunique ceinturée, les jambes nues et bronzées, les cheveux châtains déployés jusqu'aux reins et les bijoux hippie, annoncent une jeune fille à peine sortie de l’adolescence, qui brandit, en avançant vers le planeur désormais au sol, une grande chemise rouge que, tel un signe de ralliement, à moins que ce ne soit un gage d’amour, Mark lui a jetée avant de se poser.

L’étudiant et la secrétaire occasionnelle d’un promoteur se retrouvent donc face à face, loin de la ville, loin de la société de consommation qu’ils viennent de quitter, elle par la route, appelée à Phoenix par son patron, lui en cavale dans le ciel : deux êtres jeunes et beaux, faits l’un pour l’autre, attirés, fascinés par cet endroit primitif et grandiose qui s’offre maintenant à leurs yeux, le désert de la Vallée de la Mort, paysage lunaire, “zone de lacs très anciens, asséchés il y a des millions d’années” peut-on lire sur le panneau qui domine un panorama à couper le souffle.

Et dans cet Eden de sable , dans ce décor mystérieux et isolé où ils évoluent, extasiés et libres, ayant oublié jusqu’au but de leur voyage, le temps s’arrête : c’est l’amour à la création du monde, qui, tel un écho d’images reproduit leur étreinte à l’infini, les dunes vivant et se peuplant de couples enlacés et embrassés, qui roulent, s’enroulent et se déroulent dans un éternel recommencement.

Une scène mythique à la poésie hallucinante, qui célèbre la fête des corps dont Mark et Daria sont les héros, dans cette Vallée de la Mort qu’ils semblent avoir apprivoisée.

Mais le mirage va prendre fin, la réalité reprendre ses droits : touristes et policiers commencent à apparaître, donnant le signal du retour.

Toutefois, pour Mark et Daria, le jeu perdure, quelque temps encore : le Lilly 7, repeint en couleurs vives, se mue en un gros oiseau préhistorique affublé d’un groin de porc qui rit, et bientôt le voilà qui s’élève, défiant les lois de la gravitation, planant sur des bancs de nuages, haut, de plus en plus haut, comme s’il allait émigrer vers des planètes inconnues.

Mais en bas, les chasseurs, armés jusqu’aux dents, sont venus en force capturer l’oiseau magique, qui, talonné, traqué par cette meute hurlante, dès qu’il a touché terre, s’immobilise, frappé à mort : tel l’albatros de Baudelaire il ne se relèvera plus.

On sent chez le cinéaste la volonté de se raccrocher au mouvement hippie et à la contestation juvénile, lui qui déclare à propos de son film :

Zabriskie Point est un film sur l’Amérique, l’Amérique est le

véritable protagoniste du film. Les personnages ne sont que des

prétextes.

Et c’est au travers du regard de Daria, que la critique du capitalisme, représenté, ici par les intérêts immobiliers, prend tout son sens; en perdant Mark, la jeune femme, disponible et rêveuse, dotée d’une énergie animale, prend conscience de son aliénation et dans son esprit mûrit alors une décision radicale : rompre toute attache avec le monde qui fut le sien jusqu'alors.

On entre dans la conscience même de l’héroïne : d’abord perdu, son regard erre dans le vide avant de se fixer là haut, tout en haut, sur la villa ultra moderne de son patron, perchée sur un pithon rocheux, et soudain, dans un déluge de feu tellurique assourdissant, c'est toute la société de consommation qui explose, entraînant dans son sillage, l'un après l'autre, tous les biens qui s'y rattachent.

Revanche de l’imagination sur la réalité, final somptueux, sorte d’opéra apocalyptique rythmé par la musique des Pink Floyd sur fond de soleil couchant.

Film triste et désillusionné, Zabriskie Point s’il condamne, de façon métaphorique, par le biais du fantasme, la société de consommation, n’est pas un pamphlet contre l’Amérique comme beaucoup ont voulu le voir : Antonioni, en cinéaste engagé, plus qu’en moraliste, a eu envie, lui aussi, dans cette période troublée de la fin des sixties, d’exposer son point de vue avec sincérité et une grande lucidité, oeuvre méconnue et audacieuse que j’ai découverte avec bonheur à l’occasion de ces Rendez-vous de l'Histoire.