Ahhh... Suda51. Fabuleux fumiste. Homme de pure illusion. Peut-être bien le « talent » le plus surestimé de l'histoire vidéoludique. Fut un temps ses efforts approximatifs représentaient cependant à eux seuls une forme d'expression punko-bordélique en contraste total avec les succès formalistes d'une industrie complaisante. Son énergie – remarquable et vite remarquée – donna brièvement l'impression à toute une génération d'un renouveau où les créateurs marginaux pouvaient contribuer par le biais de produits modiques à la renaissance de l'état d'esprit du jeu vidéo. De nos jours... il est un écho distant d'une époque où n'importe quel créateur monté en épingle par des forces exogènes pouvait donner le change par le biais du type de malentendu savamment entretenu par une presse spécialisée avide de prouver leur version approximative de la Théorie de l'Auteur. Or, autant l'admettre, l'Auteur n'est parfois pas à la Hauteur de sa propre Théorie. Il suffisait autrefois d'un titre, un seul, doté d'une aura différente. Si possible celle d'un produit maudit sorti envers et contre tous par une compagnie cherchant à stopper l'hémorragie de pognon suscitée par sa création. Une passe de dernière minute envoyée avec vivacité par une petite équipe vers la fameux panier proverbial en marquant trois points tandis que la sirène marque la fin d'une partie où les occasions furent rares. Enfin, tonne le buzzer, les fonds alloués à ce trucmuche indigent seront marqués dans nos cahiers sous la colonne « pertes et fracas ». Mais on ne pourra pas nous reprocher cette année de ne pas donner leur chance à des talents dotés d'un esprit différent. Un succès d'estime – certains l'estimaient en effet ainsi – censé malgré sa provenance corporate représenter un doigt d'honneur bien gras lancé dans la direction générale du faciès d'un patron mesquin soudain conscient de votre existence. Et, accessoirement, votre futur licenciement. Seulement, dans une société d'influence bouddhiste, chaque mise à mort est une renaissance. Suffit de laisser tourner les rouages subtils de la métempsycose. Endosser son plus beau justaucorps pour cacher les ecchymoses. Remuer du croupion et espérer autre chose. Or, Suda, du boudin au bouddha tout le monde te le disait... le body, ça te va.

Tel est le parcours de l'homme que l'on nommait autrefois Goichi Suda. Temporairement devenu le chouchou des médias suite au four mémorable de son très étrange Killer7 – un jeu tellement mal emmanché qui l'a jeté pendant des années une forme de froid entre Capcom et Nintendo tel qu'il a fallu invoquer le surpuissant Shinji Mikami pour solutionner le problème occasion par le studio mercenaire de son pote chtarbé – dans lequel beaucoup de plumitifs de l'époque, moi y compris, prétendaient entrevoir un titre proche du domaine du jeu d'art et d'essai. (Une tentative donc plus intéressée à l'idée de tenter d'être de l'art que par celle d'essayer d'être un bon jeu. Ce qui ne devrait en rien tempérer ses qualités d'objet vidéoludique non-identifié, d'ailleurs, mais plutôt les contextualiser.) Nimbé dans l'aura mystérieuse conférée à son créateur par la sortie d'un titre Capcom confidentiel l'homme était enfin sous les projecteurs blafards de la presse spécialisée mondialisée. Son bidon rebondi était prêt. Son attention au garde à vous. En plus... il n'avait rien d'autre à faire. C'était son jeu de la dernière chance et l'homme aussi vaniteux que sa position le lui permettait adorait l'idée de pouvoir converser avec des journalistes à lunettes le temps d'un échange trop franc, tu vois, sur les problèmes inhérents à la structure de production vidéoludique nippone. (#FunFact : il trouvait qu'on devrait probablement plus l'écouter, hein, et que ce serait super d'être dans le business de vendre ses jeux tour-à-tour obtus, confus, ou même obscurs.) Refaire le monde, c'est ça l'idée ! Donner aux lunetteux un petit goût du Japon ! Leur faire croire à leur appartenance fugace à la Tribu des Jeux ! Une longue série de soliloques très décousus s'ensuivirent soulignant avec toute l'aisance d'un buveur de combat l'importance fondamentale dans une industrie comme celle-ci de rester ouverte aux talents visionnaires dont les réflexions profondes amènent de temps à autres une idée unique. Or des idées, dit-il d'un air convenu en terminant son troisième bock, j'en ai des paquets. Des grosses ! Si seulement vous pouviez les voir ! Oh-hoh ! Clin d'œil ! Sur ce 51 – tel est son nom de code – commande une autre tournée avant de prendre un air profond. Vous savez... c'est dur de bosser dans une industrie où la tiédeur de concepts médiocres s'accapare grâce à leur succès assuré toutes les ressources nécessaires à créer du vulgaire. Après être sorti fumer une clope le temps de laisser les journalistes stupéfaits s'extasier sur son aspect terre-à-terre façon faux populo, et cela tout en préparant son prochain coup, l'homme se lance d'un air résigné dans la phase finale de son opération séduction. Il sait que ces « journalistes » n'ont pas des masses de potes et jouer le rôle de la geisha ne le dérange pas plus que ça. Monsieur Interview Exclusive se lance enfin dans son refrain favori. Mais si on m'avait aidé – ajoute-t-il sans se rendre compte de son hommage involontaire à Raymond Devos – moi aussi j'aurais pu réaliser des hits ! L'homme, en grand fan de catch, se met soudain à chialer. D'ailleurs, j'ai des offres sur la table ! Des petites structures ! Le jeu indépendant ! Il était temps ! Attendez de voir le futur, les enfants ; ça va c***r !

Or, pour être cru, cela c**a. De manière répétée. À divers niveaux de consistance. Parfois dedans - parfois autour - des coûteuses vasques de porcelaine high-tech installés par ses copropriétaires dans les nouveau bureaux des Manufactures Grasshopper. Sa petite compagnie fondée en 1998 était restée inconnue du public international jusqu'au sauvetage de Killer7. Ses titres tour-à-tour confidentiels – rares sont ceux intéressés par les Visual Novels – ou produits de conserve avec divers studios plus ou moins compétents n'avaient que très rarement été portés vers le public anglophone par lequel Suda était cependant inspiré. Les seuls exemples de leur Période Bleue à sortir en Amérique consistent en deux Shining Souls très distants de leur futur style bordélique. Ils furent cependant notés en-dessous de la moyenne par des structures dotées d'une approche assez laxiste face à ce type de J-RPG**s. Les 'ricains adorent ces conneries. Soulignons au passage l'amour immodéré que **51 porte à la culture issue des USA. C'est un grand fan de porno, de catch, et même de « musique » punk. Un intellectuel, donc. C'est d'ailleurs en tant que scénariste qu'il fit ses débuts sur la fameuse série Fire Pro Wrestling d'Human Entertainment. Une compagnie disparue en l'an deux-mille sous le poids d'une dette de quatre milliards de Yens. (Vous la connaissez peut-être pour le génial Clock Tower. Elle produisit de temps à autres une belle surprise.) Pendant ce temps Suda faisait ses paquets. Il comptait bien survivre au naufrage d'une structure lui ayant donné sa première chance. Tout cet idéal romantique de l'employé reconnaissant se retroussant les manches pour sauver sa compagnie, bah, c'est pour les tanches . Il était temps de créer d'autres titres bas-budget afin de se donner l'impression d'exister. Deux de ses romans visuels se vendirent juste assez pour permettre de créer Michigan : Report From Hell. Un titre assez futé sur notre rapport aux médias où vous incarnez une cameraman lancé par le journal local sur les traces d'une étrange malédiction aux contours peu définis. Vous pouvez y poser une série de choix binaires ayant des conséquences mortelles. Très cool. Le titre n'est malheureusement pas sorti aux États-Unis. Il fut certes publié en Europe et en Australie par une compagnie milanaise. On ne peut pas tout avoir. Même dans l'autre pays de la pizza.

Après Killer7, par contre, le monde entier était enfin convaincu de l'importance de sortir ses produits modiques partout dans le monde. Surtout en Amérique. L'homme avait convaincu une mince couche d'influenceurs sans réelle puissance de l'importance du prisme présenté par son expérience à ce qui passe chez eux pour une culture. Un japonais américanisé ? Si ça c'est pas un symbole des sixties ! 51 n'était pourtant pas en meilleur posture que d'habitude. Un peu penché. Bedonnant. Obligé de joindre les deux bouts d'une collection de ceintures malmenées par ses habitudes alimentaires. Il fallait agir. Un nouveau titre. Vite. PlayStation 3 ? Trop cher. Xbox 360 ? Même problème. Par contre, dans l'ombre, Nintendo bossait sur une machine dotée de 88 Mo de RAM. Une cible aisément remplie et cela même par la plus fauchée des compagnies. Mais... faudra un concept. Un truc susceptible de fédérer tous les geeks. Ambiance laid-back pour groovy teens. Bande-son irréprochable pour s'assurer de la vendre sur trois disques. L'illusion du cool. La machine à une télécommande en guise de manette ? Ding-ding-ding. Sabrolaser, dude, c'est trop ! Oui, je sais, George Lucas™. Disons... Beam Katana. Mettons tout ça dans un univers punk-rock baigné de musique électronique bien de maintenant où un otaku se bat contre des ennemis over-the-top – ouais, ouais, Stallone, yep – membres d'une organisation d'assassins. Juste un brin Kill Bill. Comment le mec chope son Sabrolaser ? Ben... il l'achète sur internet ! Ouais, de l'import ! C'est juste assez random ! Et il doit le b*****r pour le recharger car les batteries sont pas terribles ! Excellente idée ! Les ados vont – le créateur proche de la quarantaine vérifie l'équivalent local d'Urban Dictionary – trop kiffer ! Nous manque plus qu'un titre. À ce stade l'homme se plonge dans son iPod rempli de musique issue des décennies passées. Randomizer à pleine puissance. Vieille chanson des Stranglers. Why not, desu ? No More Heroes. C'est un titre.

Le petit jeu remporte un succès d'estime immédiat. Fauché mais sympathique s'extasient les critiques. Nintendo, de son côté, le pousse autant que possible pour un titre ne faisant pas directement partie de ceux qu'elle publie. Il exsude une aura de coolitude calculée soutenue par une bande-son extraordinaire de Masafumi Takada. Seul poste sur lequel nul ne lésina. Résultat ? Une des contributions majeures de l'époque disponible en trois disques chez tout bon spécialiste. Beaucoup de discussions sur les valeurs somme toute légères d'un gameplay caduc rendu plus ou moins correct par un gimmick salvateur filent par-dessus le crane des fans du titre. Fauché mais sympathique répètent-ils avec ce sourire – mi-stone, mi-stupide, 100% maintenant – souvent arboré par les faciès d'un public post-moderne. Puis... vient la suite. Un brin plus jolie. Bien moins jouable. Subtil parfum de la redite. Le créateur autrefois connu pour tenter d'innover pense tenir son hit. Grasshopper – tel l'un de ces cafés tokyoïtes poussés par un effet de mode momentané à tenter une rapide expansion nationale – s'accroche à son premier succès. Nous pouvons encore porter l'original, vitupère 51, cela ira très bien sur PS Move. C'est plus ou moins la même idée qu'une Wiimote. Faut juste retaper les textures et laisser la machine autrefois au-delà de nos espérances s'acquitter d'afficher tout ceci en 1080p. Personne n'en veut. No More Heroes est devenu son équivalent du choco-croissant. Favori un instant. Oublié le suivant. Ce qui n'est pas si grave : sa marque suffit à convaincre diverses structures à se jeter sur lui pour profiter d'un peu de cette énergie pseudo-américaine. S'ensuivent une série de produits quelconques où l'homme autrefois dégoûté par les producteurs désabusés utilise sa nouvelle notoriété pour cachetonner. Faut ce qu'il faut. Mais, au loin miroite un projet qui étincelle bien plus à ses yeux. Une réunion avec son senpai. Un third-person shooter mené de main de maître par le créateur ayant donné ses lettres de noblesse à la formule : Shadows of the Damned. Le fameux titre de Shinji Mikami. Que voulez-vous, Electronic Arts voulait se donner temporairement l'aura d'une compagnie méritant son nom. Ce fut le dernier jeu réussi de la carrière de Goichi.

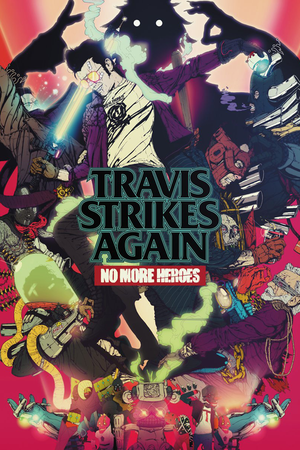

C'est à ce moment qu'il développe une assuétude inquiétante aux fromages à pâte dure venus d'Europe. Cantal. Mimolette. Gruyère. Emmental. Pris par l'esprit du moment il décidé de changer de pseudonyme pour refléter sa nouvelle passion. Là où Goichi Suda était autrefois le maître du porno punk mâtiné de catch... le créateur de Travis Strikes Again insiste pour qu'on l'appelle autrement. 51 n'est plus. Ainsi naquit Soichi Gouda. Sa renaissance est entamée. Elle sera achevée un peu plus tard par un coup de fil salvateur. Levant avec peine le combiné d'un téléphone digital des eighties l'homme au nom affiné en cave entend au loin la voix d'un ponte de Nintendo. (Il pense qu'il s'agit d'un ponte car c'est bien la personne la plus importante qu'il ait jamais entendue dans cette structure, hein, mais ce n'est jamais que l'équivalent local d'un secrétaire.) Une nouvelle console ? Présentée demain ? C'est top secret ? L'occasion rêvée d'aller supplier ses maîtres de lui accorder une dernière chance. Son titre free-to-play a fait un four tellement remarquable que certains le considèrent fantastique. Avec toutes les difficultés du monde notre teenager cinquantenaire s'engonce dans son body. C'est de plus en plus dur chaque année. « Je ne comprends pas pourquoi » dit-il en mâchonnant d'un air détaché un cube de brokkelkaas extra oude. Il arrive en sueur à la présentation. Presque en retard. Ses oreilles crissent au rythme d'un effet larsen doublé sur le rythme de son cœur. Entre deux sons il entend quelques mots-clé : biiip, console portable, biiip, console de salon, biiip, deux-en-un, biiip, manettes proches de la Wiimote. Son esprit s'enflamme. Jouant des coudes il s'avance vers la machine. Bingo. Il peut à nouveau s'appuyer sur son seul hit. No More Heroes est de retour. Mieux. Nintendo accepte de publier et publiciser son prochain titre. Faudra qu'il soit modique, vite-fait, et dans ce style si particulier associé à son nom. « J'ai changé de pseudo » dit-il faiblement au jeune homme qu'il prend pour un représentant haut-placé. « Dites pas de conneries, Suda-san » lui répondit-on dans un petit rire sec « votre nom est légendaire ». Transi le fameux créateur de Samourai Champloo : Sidetracked s'assoit. Il tente d'éviter une crise cardiaques. Peut-être qu'un peu de Oude Brugge lui portera chance. Espérons.

Nous voici dix-huit mois plus tard. Le concept de base de Travis Strikes Again a quelque peu changé. Là où son idée de base – rendre hommages aux jeux indépendants dont il prétend être le papa – était assez solide... la version sortie sur les étals est plus une insulte qu'autre chose. Il n'est pas arrivé à convaincre les créateurs de Hotline Miami et de Shovel Knight de laisser son personnage gominé briser les règles établies des deux classiques modernes en faisant le tour de leur niveaux. Il a donc fallu créer des niveaux. Peut-être même un concept. Le titre prend place dans six « jeux » censément « inspirés » par l'histoire du « rétrogaming ». (Comprenez que son équipe s'est fendue de deux minigames sans intérêt et que les quatre autres contextualisent de manière approximative un gameplay qui l'est tout autant.) « C'est évident, nous les créateurs de jeux indés sommes tous très amis » affirme l'Autrefois 51 dans diverses interviews. « La preuve : le logo de pleins de jeux réussis sont visibles sous forme de t-shirt dans le titre. Histoire que vous puissiez repper votre jeu favori. Nous sommes une grande famille » insiste-t-il en mâchonnant un crottin de chavignol « et j'aime penser que je suis un peu leur papa. » Un coup de fil venu de nulle part résonne dans l'atmosphère. À l'autre bout du fil les échos familiers d'hommes masqués. La conversation est courte. L'homme est ébranlé. « Euh, disons leur tonton » plaisante-t-il avant de regarder d'un air concerné par la fenêtre. Après quelques minutes il semble apaisé. Après tout, il est encore en vie. Machinalement l'homme époussette les morceaux de fromage qui recouvrent son t-shirt Mother Russia Bleeds. Demain, j'arrête, pense-t-il.

Hard cut vers la Belgique. Un homme à lunettes écrit l'avant-dernier paragraphe d'une critique un brin trop longue en brisant la quatrième mur avec la même aisance que celle de Travis Touchdown. Comme quoi... c'est bien un artifice facile pour auteurs en quête d'une solution au Syndrome de la Page Blanche. Trouvons une accroche. Ah, voilà. Au programme de cet épisode de trop réside un prétexte qui l'est tout autant. Travis est poursuivi par le père de l'un des assassins tués dans le premier épisode. Il semblerait que Soichi soit devenu papa. Tout est possible. Après une cinématique ayant englouti un bon quart du budget nos deux compères finissent sur les traces de jeux destinés à une console utilisant des drogues – ouh, si ça c'est pas un commentaire sur la société de consommation s'exclame en tirant une latte le pseudo-intello à qui le titre est adressé – censées vous lancer dans divers jeux de la mort. La plupart sont similaires : une mauvaise approximation du gameplay de No More Heroes rendue encore plus pénible par un angle de caméra volontairement mal foutu. D'autres sont pires. Mention spéciale au mauvais clone d'Asteroids. Il est pathétique ajoute notre auteur sans juger devoir justifier davantage son jugement. Le second est une sorte de jeu de drag-race maquillé en épisode de Tron. Hey ! Tron ! Répond le fan de Critique_Cruelle : si ça c'est pas un legs assis. Ailleurs, stupéfait de tant de connerie, le connaisseur avisé remarque stupéfait une fausse suite à Shadows of the Damned. Cela coûterait trop cher et Mikami est occupé à on ne sait trop quoi. Faudra donc se contenter d'une cinématique plutôt bien foutue censée créer un appel d'offre pour un jeu qui ne sortira jamais. Le gameplay associé à ceci consiste en une série de labyrinthes dont on fait le tour trois fois pour trouver la clé nécessaire à continuer de souffrir de l'existence de cet hack & slash d'un autre âge. Dehors, le vent souffle. Entre deux séquences de ce style l'on vous assomme de longs dialogues censément drôles. Le budget nécessaire à présenter tout ceci par le biais des cut-scenes habituellement associées à la série est devenu trop cher pour Grasshopper. Peut-être est-ce censé être un hommage aux kusoge ? La question se pose. Sans-doute est-ce le type de concept que l'on prétend sortir de sa poche lorsqu'on accouche d'un titre aussi nul que celui-ci. Il ne reste plus qu'à donner une note à l'ensemble. Disons... trois sur dix. Soyons généreux.

Pendant ce temps – au Japon – Soichi Gouda se presse pour atteindre les toilettes high-tech installées par ses sbires la semaine passée : il vient d'être frappé par l'inspiration.