La méprise la plus tenace au sujet de Stephen King, l'erreur que commettent quantité de critiques et de lecteurs je crois, est de considérer que l'horreur est le pilier fondamental de son œuvre.

L'effroi pour Stephen King, en tout cas à mon sens, est un outil lui permettant d'évoquer nombre de problèmes, et ainsi parler de choses très diverses.

Carrie évoquait le puritanisme, la rage qu'elle occasionne en stérilisant une adolescente.

Dans Shining, les fantômes de l'Overlook permettait d'aborder l'alcoolisme, l'abandon et la solitude.

Dans Le Fléau, au travers d'un cataclysme planétaire, King nous parlait principalement de l'homme, du mal qui peut muer en chacun de nous, et des choix cornéliens auxquels nous devons répondre quand toute barrière sociale s'effondre.

Et en ce qui concerne Simetierre, le deuil et la volonté primaire de ressusciter nos êtres chers étaient le ciment de l'intrigue, qui appelait bien sûr la résultante dérangeante de sa conclusion.

Avant d'aller plus loin, je précise que cette chronique risque de divulgâcher beaucoup de passages clés du roman : sa lecture est donc fortement recommandée

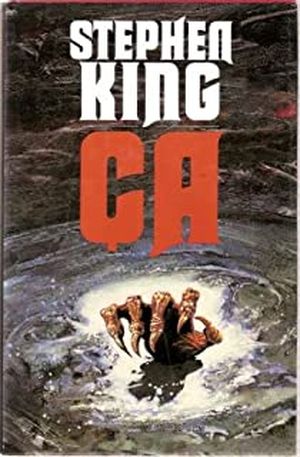

Ça, qui reste à ce jour l'œuvre la plus aboutie de King, est aussi son roman somme. Celui qui cristallise à merveille toute ses obsessions, déjà ébauchée dans ses publications précédentes. Au-delà de sa volonté de convoquer toutes les formes de la peur, enfantines comme adultes, Stephen King a accouché d'un grand livre sur la vie, littéralement.

Ça, c'est sa Recherche du Temps Perdu à lui, et l'analogie n'a rien d'hasardeuse, puisqu'ici la compréhension et l'acceptation de notre passé trône en maître. Grippe-Sous, cette créature hybride devenue icone culturelle, n'est jamais le point d'orgue de l'histoire ; et bien qu'il apparaisse dès les premiers chapitres, c'est d'abord l'état sociale et psychologique des protagonistes qui nous intéressent.

Bill, cet écrivain populaire mais incompris qui rappelle un alter-ego de l'auteur, Beverly et Eddie qui ont involontairement renoués avec leurs hantises d'enfance (La première mariée à un homme violent et le second à une femme possessive), Ritchie et sa grande gueule corrosive, Stan qui fuit son passé lorsque celui-ci ressurgit, Ben et sa bonne poire cachant une grande sagesse, et Mike, resté le gardien secret d'une époque révolue dont ses compères ont fini par s'éloigner.

Les chapitres nous les présentant pourraient tous faire office de romans indépendants : King sait comment adapter son verbe aux personnages qu'il introduit, en témoigne la violence aveugle qui s'immisce dans ses mots lorsqu'il prend le point de vue de Tom, l'époux pervers de Beverly.

Et tant qu'à aborder la violence, Ça fait preuve dès ses premières page d'une cruauté incroyable, qui fonctionne d'autant plus qu'elle nous semble foncièrement réelle.

La mise à mort du pauvre Georgie des mains de Grippe-Sous est terrible, car elle est ancrée dans un quotidien que nous connaissons tous. Qui n'a jamais vu un enfant jouer à quelques pas de sa porte, bravant le mauvais temps pour s'amuser du mieux qu'il peut ? Et qui n'a jamais eu peur qu'il advienne quelque chose de gravissime à cet enfant, dès lors que nous le quittons des yeux quelques minutes ?

La mort de Georgie, en tout cas pour moi, est glaçante car elle se rapproche du fait divers. Georgie, et, pardonnez moi cette comparaison épineuse : c'est Gregory Villemin.

Ou Estelle Mouzin.

C'est un bambin ordinaire qui rencontre l'horreur à deux pas de chez lui, et c'est précisément pour ça que la scène reste dans les mémoires.

De plus, en faisant le choix de ne pas le tuer instantanément, mais en le faisant succomber de l'hémorragie, King nous laisse, à l'instar de son frère Bill, impuissant face au carnage. On aurait aimé le sauver, l'empêcher de s'approcher de la bouche d'égout, mais comment aurions-pu imaginer une seconde ce qui allait se produire ?

Sans complaisance, King nous décrit son bras arraché par Grippe-Sous, la flaque de sang qui recouvre la rue, l'incompréhension totale des voisins. Son savoir-faire du choc, du sanglant, n'a jamais aussi bien fonctionné qu'ici.

Il en va de même concernant le meurtre d'Adrian Mellon, quelques chapitres plus tard : si ce passage est aussi épouvantable, c'est que le pauvre homosexuel est laissé seul, sans aide. Son amant est battu sous ses yeux, et personne ne lève le petit doigt pour venir les secourir. Les policiers chargés de l'affaire ne paraissent même pas sourciller face au caractère abject de cette agression. Car comme va nous le démontrer King tout au long du roman, la cruauté est inerrante à Derry. Cette ville s'est façonnée sur la perversité de ses occupants, sur leur lâcheté, leur cruauté.

Beaucoup d'auteurs n'auraient pas fait l'effort de justifier la présence géographique de leur monstre, mais King lui, nous démontre pourquoi Grippe-Sous sévit à Derry et non pas ailleurs.

Derry l'alimente ; il se nourrit de la haine de ses habitants pour subvenir, pour ressusciter. Il boit la possessivité maladive de la mère d'Eddie, il absorbe le racisme profond du père d'Henry Bowers.

Je ne vais énumérer les pires illustrations qui jonchent le récit, mais je vais m'arrêter un instant sur le moment où Patrick Hocksetter, enfant psychopathe complice du harceleur Henry Bowers, assassine son petit frère, alors nourrisson, en l'étouffant avec un oreiller.

D'aucun pourrait trouver la scène gratuite, tombant dans le choc pour faire du choc, mais ce serait ne pas comprendre la visée de l'auteur. Si Stephen King nous montre cette scène, s'attarde sur cet épouvantable méfait, c'est pour nous assurer que les enfants n'ont rien d'innocents non plus, et sont bien sûr loin d'être intouchable.

Pour une sotte affaire de jalousie, se sentant délaissée par sa mère, Patrick en vient à tuer son petit frère, alors qu'il n'a même pas l'âge de réfléchir proprement. La médiocrité étouffante de Derry s'immisce chez chacun de ses habitants, y compris les plus jeunes.

Ensuite, Ça se caractérise également par ses allers-retours constants entre le passé et le présent, entre l'année 1958 et 1985, rendant la lecteur longue et les digressions parfois tortueuses.

Ce qu'il faut bien comprendre, n'en déplaise aux lecteurs impatients, c'est que chaque petit détail rappelés aux protagonistes permettent à ces derniers de mieux comprendre leur parcours : comment sont ils passés d'une tribu de mômes affrontant un monstre à des adultes accepté par la société.

Le souvenir du bracelet de Beverly, qui rappelant à Ben son premier éveil sexuel, fait surtout ressurgir chez lui un amour pour lequel il n'a jamais été reconnu.

Les disputes intempestives entre les parents de Bill suite à la mort de son frère permettent de comprendre le besoin inconscient qu'il a eu à exorciser ses hantises dans ses futurs livres.

Les blagues systématiques de Ritchie, qui l'ont mené à une carrière de disc-jockey.

La fragilité émotive de Stan, qui ne pouvait que mener à son suicide lorsque ses traumatismes viendront de nouveau frapper à sa porte, et j'en passe énormément d'autres.

Ces milliers de caractéristiques ne sont pas seulement là pour donner de la profondeur et du relief à l'ensemble, mais bien pour raisonner anthropologiquement la nature des personnages.

Stephen King, je le vois aussi comme une sorte d'entomologiste : il place ses héros, petits comme des insectes, dans un vaste circuit labyrinthique, aux chemins multiples, et il observe pourquoi ces derniers optent pour un passage plutôt qu'un autre. Il dissèque les raisons les menant à choisir l'un et non l'autre, il étudie leur contrariété, leurs peurs et leur faculté à tenir bon, ou non.

Ce labyrinthe, on peut autant le voir comme une allégorie de la vie, de la mémoire, de Derry, ou bien de l'inconscient.

Hasard ou non, j'ai toujours trouvé curieusement révélateur le fait de nommer la créature "Ça", de même que la faire se tapir dans une maison, dont la cave mène elle-même à un gigantesque réseau souterrain.

Peut-on y voir une métaphore de la pensée freudienne ?

Et si le club des losers incarnait le Moi, Grippe-Sous le Ça (justement), et Maturin (Cette entité métaphysique qui secourt Bill pendant l'affrontement final) le Surmoi ?

On serait enclin à y croire, tant le parallèle entre la descente des héros pour vaincre Grippe-Sous dans les égouts peut faire écho à une lutte introspective : opposant l'homme murît par son expérience à ses peurs primales, qu'il affronte en revenant à leur source.

Le bestiaire que déploie King au fur et à mesure, grâce à l'artifice que constitue son monstre, est génial puisqu'il couvre des angoisses ancestrales comme la figure de la vieille sorcière ou de l'araignée, et d'autres résolument modernes, nourrie par le cinéma : comme la momie, le requin ou la créature de Frankenstein. Mais surtout, son coup de maître réside dans ce concept de clown diabolique.

Bien que de nos jours ces malheureux comédiens ne font plus rire personne, l'idée de King d'accorder aux traits de sa créature ceux d'une silhouette aux couleurs rougeoyantes, au sourire hilare et à l'éloquence communicative est géniale. Le clown symbolise autant l'idée d'une enfance pervertie, que celle d'un monstre se tapissant derrière une apparence enjouée pour mieux nous atteindre, comme le ferait des icones monstrueuses beaucoup plus contemporaine : on pense aux pédophiles ou aux tueurs en série.

D'ailleurs, c'est amusant de remarquer comment l'œuvre de Stephen King a si bien marqué l'imaginaire collectif, que nombre de personnes s'imaginent toujours que Grippe-Sous fût inspiré par le sinistre criminel John Wayne Gacy. C'est par ailleurs faux ; je n'ai personnellement trouvé aucune entrevue de King où ce dernier affirme concrètement s'être basé sur lui pour établir la symbolique cauchemardesque de Grippe-Sous.

Et puis bien sûr, il y a cette conclusion.

Cet épilogue si beau, et totalement oublié des deux adaptations cinématographiques du roman.

Après avoir indirectement rasé la surface de Derry en terrassant Grippe-Sous, Bill s'accorde une dernière balade sur son vieux vélo d'enfance, sa femme se tenant à lui sur le siège arrière.

Un silence règne entre les ruines : la longue tempête initiée par le tout premier chapitre trouve enfin son éclaircie.

Et Bill, ce grand Bill, qui dévale l'asphalte morcelé, à la poursuite des bribes fugaces de son enfance, que sa mémoire fait doucement vaciller.

Mais reste que, aussi affreuse cette enfance fût elle à moults égards, il se souvient encore des amis qui l'ont accompagné cet été de 1958.

J'aime tant cette fin qu'il m'est difficile de la décortiquer ; en vérité je crains de dénaturer l'impression qu'elle m'a laissée si je m'y attelais sérieusement.

Je n'ai lu Ça qu'une seule fois. Faute de temps, je n'ai jamais pris le luxe d'une seconde lecture. Mais je me souviens de plusieurs péripéties comme si j'y étais ; encore aujourd'hui je pourrais presque humer l'odeur nauséabonde des Friches ou ressentir le flot de rage qui imbibe Eddie face à sa mère dans sa chambre d'hôpital.

Je n'ai aucune honte à considérer Ça comme un grand livre de la littérature américaine, et pas simplement dans le domaine du fantastique ou de l'horreur.

C'est une œuvre brillante, bouleversante, parfois longue, quelques fois grotesques et maladroite (inutile de revenir sur la très controversée scène de sexe), mais absolument indispensable pour comprendre le travail de Stephen King.

Le grand roman d'épouvante du XXe siècle, le voici.