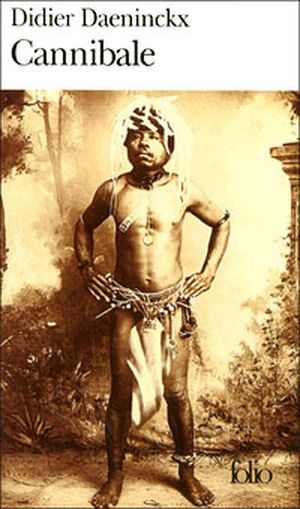

Il est plutôt sympa, Didier Daeninckx. Il donne envie d’aller lui parler entre camarades, gilet jaune fluo avec un autocollant rouge, autour d’un brasero fait d’un baril coupé en deux. Et l’idée de Cannibale, irréprochable, hein. S’intéresser à cette Expo coloniale de 1931, où des Kanak ont été échangés contre des crocodiles ou exhibés dans un zoo comme des animaux, voilà qui remue la mémoire.

Seulement voilà : littérairement, c’est pas le Pérou. Ni même la Nouvelle-Calédonie. Imaginez plutôt Longwy, Montceau-les-Mines ou Le Creusot – oui, on retrouve le brasero-baril coupé en deux. Un livre qui semble tellement compter sur son seul sujet, et un style tellement neutre que Cannibale finit par se lire comme un article de journal : un peu de curiosité, un intérêt limité, et une expérience de lecture vite oubliée. (Je parle de ces articles sans envergure, hein, du genre de ceux qui remplissent neuf pages de P.Q.R. sur dix, sur un fait divers ou sur l’ouverture de la truite.) Ce qui est gênant, dans la mesure où le thème de Cannibale est, précisément, la mémoire.

De fait, on se souvient mieux du thème général que du style ou même que de l’intrigue, terriblement plan-plan par rapport au thème abordé : oui, il y a un moment où les personnages font demi-tour, parce qu’ils ne savent plus où aller… Un passage comme celui-ci alourdirait déjà un documentaire, mais on pourrait alors objecter que c’est la vérité qui l’exige et que la vérité ne se soucie pas de lourdeur. Or – et je ne prétends pas ici apprendre à écrire à D. D., mais juste expliquer en quoi ses partis pris esthétiques ne sont pas les miens –, ce sont typiquement les détails de ce genre qui plombent une œuvre de fiction littéraire, à plus forte raison dans une époque où la fiction littéraire, concurrencée par d’autres fictions plus naturellement rythmées (cinéma, séries…), est moins que jamais susceptible de s’évaluer en temps de plaisir procuré.

Du coup, les thèmes qui auraient pu donner à Cannibale tout son intérêt, voire de l’originalité, ne sont ici qu’effleurés – l’humiliation, par exemple, au centre du récit – ou rebattus sans être approfondis – le colonialisme, l’arrachement, la transmission d’une mémoire…