J’aime Sylvain Tesson, il n’en a cure et c’est très bien ainsi. J’aime sa plume et son humour caustique, ses aphorismes sibyllins et ses récits de voyage, sa curiosité imprégnée de panthéisme serein et de mélancolie stoïque. J’envie sa liberté. J’admire son courage et sa folie, après m’être assuré qu’elle n’est point contagieuse. Il représente tout, ou presque, ce que je ne suis pas. C’est très bien ainsi. Hum, je radote.

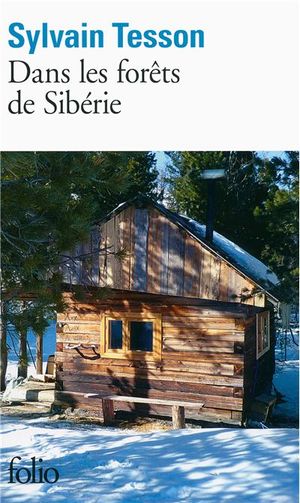

L’aventurier marchait et escaladait, accumulait les kilomètres, les visas et franchissement de frontières. Il se met au défi de s’immobiliser, un semestre, dans une cabane sibérienne posée sur la rive occidentale du lac Baïkal. Un séjour tout sauf improvisé : il se fait livrer des malles de livres et d’outils, de pâtes chinoises et de tabasco, de farine et de thé, de vodka et de cigares. Il est fin prêt. Il pêche et court les bois, coupe et fend du bois, fume et boit, admire et conçoit. Il nous livre son journal, dont je vous offre trois extraits et un haïku :

En Russie le formica triomphe. Soixante-dix ans de matérialisme historique ont anéanti tout sens esthétique chez le Russe. (…) La ruée des peuples vers le laid fut le principal phénomène de la mondialisation.

« Moins on parle et plus on vit vieux » dit Youri. Je ne sais pas pourquoi mais je pense soudain à Jean-François Copé. Lui dire qu’il est en danger.

La solitude est une patrie peuplée du souvenir des autres.

Pointillé des pas sur la neige : la marche

Couture le tissu blanc.