Toute la problématique des écrivains algériens francophones, et ceci au moins depuis Kateb Yacine, c'est le choix de la langue dans laquelle ils vont écrire : l'arabe ou le français. Jacques Derrida le disait déjà : "Je n'ai qu'une seule langue et ce n'est pas la mienne." La problématique, je devrai dire le drame, car une fois choisie, que va-t-on faire de cette langue ? Avec Nedjma, écrit en français, Kateb Yacine décide de "violenter" cette langue, de lui faire dire "ce que ne disaient pas les dominateurs ou le contraire de ce qu'ils disaient."

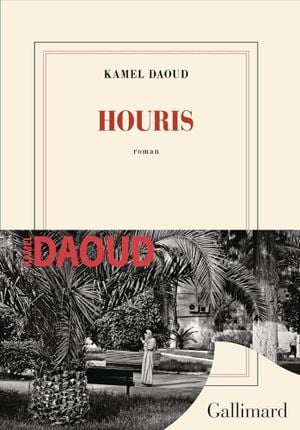

Avec Houris, Kamel Daoud choisit clairement la langue du colonialiste : sa langue intime, intérieure, celle dans laquelle il peut enfin dire les horreurs de la seule guerre qui compte pour lui, c’est la langue française, qui s’oppose à la langue extérieure, celle dans laquelle l’imam « vocifère » et « crie », la langue dans laquelle les hommes se réclamant de dieu, frappent leur femme, les condamnent à ne jamais sortir de chez elle, les labourent sexuellement sans aucun amour, soit la langue arabe. Dès les premières pages, Kamel Daoud, sans se poser de questions, fait son choix : « Je m’appelle Aube. Fajr dans la langue extérieure. Aube dans la langue intérieure. » Et pourtant, il arrive parfois, mais c’est très vite balayé, à se sentir en difficulté entre ces deux langues : « Mes deux langues m’enserrent la gorge comme deux mains. »

Tout est dit dans les premières pages de ce livre, et je ne comprends que difficilement les commentaires qui passent sans le voir, sans voir le choix qui est fait de la langue du colonialiste, sauf à considérer que la France post-coloniale rêve encore d’une Algérie française.