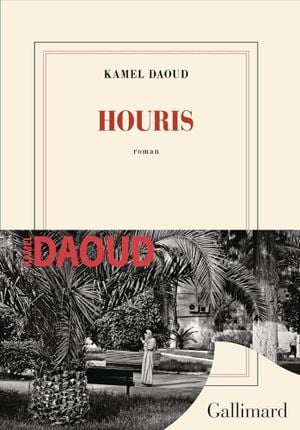

Houris est un cri ininterrompu, sur plus de 400 pages, qui remémore une époque abominable, qu'il est interdit d'évoquer aujourd'hui, en Algérie, cette décennie noire, que les autorités embaument dans un silence assourdissant. Comme un symbole, et le roman de Kamel Daoud en est chargé, ce cri est celui d'une femme muette, égorgée durant cette période, qui en a réchappé par miracle et qui en conserve un souvenir terrible sur le corps, sous forme de "sourire." Son monologue emplit une grande partie de Houris, complété par deux autres, donnant au livre cette scansion particulière, luttant contre l'oubli, ravivant les douleurs, soumettant les cicatrices de nouveau, à la lame du couteau. Du sang, de la terreur et des larmes. Daoud fait se heurter son sujet à celui de la condition des femmes dans son pays, de nos jours comme hier, et au poids d'une religion qui anesthésie la liberté et la résistance. Houris est à la fois un requiem et un réquisitoire et l'auteur prend évidemment un risque inconsidéré pour sa propre sécurité mais il est impossible de ne pas sentir qu'il lui était vital d'écrire et de témoigner, à sa manière, dans un récit où la poésie rencontre l'épouvante, dans un tableau sans concession de la violence humaine, quand elle atteint son paroxysme. D'aucuns argueront que le livre est difficile d'accès ou exigeant. Peut-être. Mais son principal écueil est son inventaire de l'horreur qui passe par une certaine redondance, comme une longue agonie où les souffrances se répètent à l'envi, dans une nuit sans fin. En atténuant son hyper-symbolisme et en réduisant sa logorrhée, le roman aurait sans doute gagné en efficacité, en une cinglante concision. Mais c'est ainsi que Kamel Daoud a voulu Houris, comme un long chemin de haine et de sévices, et qui sommes-nous pour lui reprocher d'avoir vidé son cœur de tous les ressentiments qu'il contenait ?