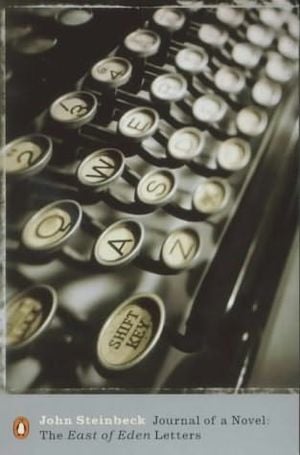

Quel miracle, que ce bon vieux John ait eu cette discipline, et qu’un éditeur ait eu l’idée de nous en faire profiter deux ans après la mort du romancier (personne en France n’a pris l’initiative de le faire traduire on dirait… bon…Heureusement qu'en ce qui me concerne, Nushku veillait !) : commencer chaque journée de travail — alors qu’il se lance dans l’aventure de A l’Est d’Eden — par une petite lettre à son éditeur, qu’il écrit sur la page de gauche de son gros cahier (la droite étant réservée au manuscrit). Neuf mois (tiens tiens) pendant lesquels on va suivre jour à jour les questionnements, les errements, les blocages, les idées importantes ou futiles qui l’assaillent avant de se mettre au travail. Ce moment si particulier où l’esprit et le corps d'un écrivain cherchent à faire tout et n’importe quoi plutôt que d’écrire.

Ça parle assez peu du roman en tant que tel finalement, puisque l’éditeur pouvait suivre l’évolution du travail semaine après semaine, mais beaucoup de Steinbeck. L’homme, et surtout l’artisan, qui chaque jour se met à son bureau, taille ses crayons, se demande si ce qu’il a écrit la veille est bien, si ce qu’il va écrire pendant les heures qui vont suivre sera à la hauteur de son idée, parle à Covici du temps qu’il fait, d’une coupure au doigt, d’une insomnie, de ses ancêtre, du plombier, de ses problèmes de père, des soucis d’un homme de lettres face à la critique. On a l’impression d’être une petite souris, perché dans la mansarde où écrit John, à le regarder se préparer comme un athlète avant la course, ou un comédien avant de rentrer en scène. C’est la force du fantôme (en l’occurrence ici le roman en train de naître) qu’il est merveilleux de sentir page après page : ce bloc de silence, de puissance, sur lequel il est inutile (et impossible) pour l’auteur d’en dire quoi que ce soit de constructif. Reste la sueur, et le bonheur, qui ont accompagné cet accouchement.