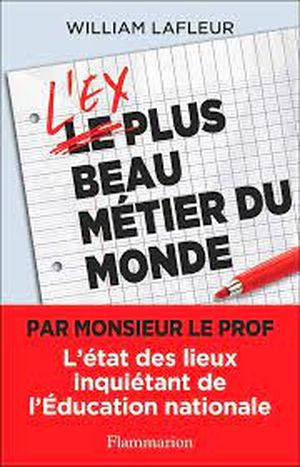

Ce livre est une description du paysage scolaire du point de vue des enseignants (principalement) et du personnel éducatif. Il s’appuie sur de très nombreux témoignages de professionnels (l’auteur en a collecté plusieurs milliers) et essaie de se faire l’écho d’un constat général qui, s’il ne peut être unanimement partagé, l’est en tout cas par la plupart de ceux qui en souffrent. Ce n’est pas un livre de sociologie, c’est un signal d’alerte.

Absence de formation, absence de support de la part de l’institution envers son personnel (voire dénigrement, maltraitance, harcèlement), public d’élèves de plus en plus difficile à gérer (parce que de plus en plus nombreux et de plus en plus divers, de plus en plus hétérogène, des élèves handicapés ou diagnostiqués avec telle ou telle condition, jusqu’aux élèves étrangers qui ne parlent pas ou très peu le français), charge de travail énorme, salaires bas et figés, pression d’une minorité de parents qui placent leur enfant au-dessus de tout et respectent peu les professeurs (certains peuvent se montrer très agressifs), appauvrissement de l’autorité en général, mépris des médias et de l’opinion publique, qui entretiennent l’image du prof planqué, feignant et privilégié (alors qu’à ce jour, il s’agit pour moi du métier le plus affreux que je connaisse, en tout cas lorsqu’il est exercé dans certaines conditions), augmentation des violences, absence de matériel décent, instabilité de l’organisation due aux lubies des ministres qui lancent des réformes fantasques, absolument médiocres, complètement hors sol, mais tout à la fois complexes et contraignantes, pression des chiffres et des résultats de la part du rectorat qui fausse toute forme d’évaluation, farce du baccalauréat, dévaluation des contenus, faiblesse voire absence des mesures disciplinaires (qui nuisent à la réputation de l’établissement qui doit rendre des comptes chiffrés), inspecteurs incompétents qui humilient leurs enseignants, augmentation des tâches administratives inutiles, confusion et angoisse crées par les dispositifs d’orientation, la liste est longue.

Ayant vu de l’intérieur ce monde pendant une dizaine d’années (indirectement, puisque je n’ai jamais fait partie de l’éducation nationale), je ne peux que confirmer que tout ce qui est décrit ici correspond au quotidien banal des centaines de professeurs que j’ai croisés. Je n’ai d’ailleurs pas appris grand-chose (à part les récits de visite des ministres et secrétaires d’état dans les établissements, tout à fait ubuesques). C’est un livre qui se lit très vite, sous forme de reportage, un livre informatif qui a pour but, j’imagine, d’offrir une représentation fidèle du monde de l’école à ceux qui ne le connaissent pas. En tout cas de brosser un portrait d’ensemble (on trouvera toujours des exceptions).

Un enseignant, aujourd’hui, bien que souvent livré à lui-même, ballotté dans des établissements à parfois plus de cent kilomètres de chez lui, parfois sans statut officiel, affecté au dernier moment ou recruté la veille sur pole emploi, doit avoir des savoir-faire de psychologue, d’acteur, d’éducateur spécialisé, d’infirmier, d’informaticien, de pédagogue, d’administrateur, de médiateur, j’en oublie. Tout ça en se faisant uriner dessus par la partie audible des médias et une partie non négligeable de la population qui, tout en étant persuadée de savoir parfaitement ce qu’est ce métier (tout le monde ou presque pourrait le faire, n’est-ce pas ?) est à mille lieux de connaître ses conditions réelles d’exercice, voire même de mesurer son importance.

Le livre ne parle pas du fait que la plupart de ces problèmes, du management abstrait au manque de considération, du déracinement permanent aux conditions de travail démotivantes, concerne, de manière globale, énormément de gens, que ce soit dans le privé ou dans le public (le monde de la santé étant par exemple dans la même situation).

Mais il n’empêche que, même selon moi, qui ne suit pourtant pas un défenseur acharné de l’école actuelle, en tout cas de ses dérives centralisatrices, le métier de professeur devrait être un métier à part, par ce qu’il représente dans une société à visée démocratique. L’instruction et la transmission du savoir (c’est tellement évident de le dire) sont la charpente d’un monde qui repose sur la participation de la population, tant au niveau politique (opinion, vote, activité citoyenne), au niveau du travail (savoir-faire, recherche) qu’au niveau social (savoir-vivre, autonomie, culture). Sans un socle correct d’enseignement, sans une institution protégée qui en assure l’indépendance, le monde s’effondre dans l’ignorance, la bêtise, la superstition, le contrôle des populations, l’incompétence. Et donc, assez banalement, dans la violence.

Si l’école s’effondre, c’est en bonne partie parce que l’imaginaire et les pratiques sociales de notre temps sont en complète contradiction avec ses missions fondamentales. Pour prendre un exemple évident depuis des dizaines d’années : la publicité, le marketing et les médias télévisés de masse (ceux qui font de grandes audiences) remplissent en permanence l’espace public de messages faux (ce produit est bon pour votre santé, cette voiture vous rendra heureux, cette lessive nettoie toutes les tâches, et de manière plus générale, la fabrique des journaux télévisés, des émissions truquées, des débats artificiels), peu soucieux de la logique, qui font appel à des pulsions primaires, à un imaginaire infantile, basé sur des techniques de propagande et de manipulations parfois sophistiquées, des techniques de diversion, de captation de l’attention dont la finalité est de séduire des consommateurs, afin de faire du profit, tout en se fichant éperdument de l’existence de citoyens éclairés, de la diffusion de l’instruction ou de l’exercice de la raison (ils empêchent au contraire l’exercice de celle-ci). Comment demander à des élèves de maîtriser, dans cet environnement, dans cet air vicié, les éléments fondamentaux qui sont censés leur permettre de rechercher une certaine forme de vérité, de clarté, de sens et de logique ? Comment va-t-on les extraire d’un monde culturel qui leur apprend à peu près le contraire ? Comment va-t-on leur apprendre la tempérance et la prudence de jugement alors qu’on leur demande par ailleurs de consommer de manière impulsive ? Apprendre à prendre de la distance par rapport au donné, aux émotions, alors que celles-ci sont utilisées de manière primaire pour les fidéliser à des marques, les accrocher à des écrans et les intégrer dans un marché géant ? Est-ce qu’un responsable politique s’amuserait à pointer ces incohérences ?

Télé-réalité, distraction, détente, tourisme de masse indifférent aux lieux visités, pornographie, industrie des réseaux dits sociaux, destruction créatrice du capitalisme qui produit des modes en permanence changeantes (l’ancien est très vite ringard), consommation à outrance : quelle est la place de la transmission de savoirs stables et de la réflexion dans tout ça ?

Le plaisir, le bonheur individuel, la facilité et le divertissement sont les finalités affichées de notre temps. C’est notre culture. Comment un professeur pourrait-il invoquer l’effort du travail, la concentration, la lecture approfondie, le sens de la réflexion, l’abstraction mathématique, contre les courants d’hédonisme rabougri qui le submergent (et auxquels il participe souvent lui-même) ?

Le management dans l’éducation (dans sa branche administrative et sa branche de formation notamment) utilise en interne les mêmes codes que le management du monde de l’entreprise : domination de la communication vide de sens, langue informe (comment apprendre à parler et écrire le français lorsque les responsables censés organiser son apprentissage ne savent apparemment ni l’écrire ni le parler) invention de termes abstraits qui rendent toute information inaudible, infantilisation, responsabilité renvoyée sur l’employé.

On répondra (à juste titre) que ce n’est que juste retour de bâton. Si l’école est censée transmettre les savoirs et former l’esprit critique (ou en tout cas apporter les bases techniques qui permettent de former celui-ci), elle est également censée former une main d’œuvre employable pour la société (qui plus est dans une société de l’information où les emplois du tertiaire dominent). Elle fait donc place à certaines idéologies ambiantes. Elle appelle à une forme de conformisme, en sachant qu’elle assume au passage une plate et médiocre fonction de gestion des enfants et de la jeunesse (qu’est-ce qu’on ficherait de ces millions d’enfants s’ils n’étaient pas fourrés à l’école étant donné que désormais, tout le monde travaille potentiellement). Donc comment s’étonner qu’on retrouve certains défauts du monde actif dans le monde de l’école ?

Cet état de fait ne règle pas la question centrale, qui doit rester une question de principe, de la transmission des savoirs et de l’adoption des nouvelles générations. Il n’empêche pas de défendre l’idéal de la skhole, de cet espace en théorie libre qui doit permettre de former l’esprit de tous, du mieux possible, espace sans lequel rien n’est envisageable.

Que faire dans ce marasme ? C’est une situation qui me semble presque sans issue. L’auteur évoque le travail syndical, les mobilisations originales organisées par certains professeurs (Les stylos rouges, touche pas à ma zep). Même dans ce livre qui n’est pas du tout radical (d’un point de vue politique), il semble bien clair que personne ne croit à quoi que ce soit de sérieux venant de cette direction.

Les syndicats sont des organismes entièrement intégrés au pacte fordo-keynesien. Ils défendent les acquis des salariés, parfois timidement, parfois très bien (dans l’accompagnement aux prudhommes par exemple). Mais ils font partie de la mécanique État-entreprises-salaires ou, si on veut parler avec des mots de politique politicienne, de la sociale démocratie plan plan. Ils n’ont aucune vision qui s’écarte de ce modèle. Ils le défendent même en partie (ce qui donne lieu parfois à des prises de positions absolument sidérantes de leur part, à une défense d’un système auquel il devrait s’opposer).

Les ministres et les agents de l’État travaillent pour une bureaucratie. Ils n’ont rien à faire de l’institution scolaire, parce que ce n’est pas leur travail. Leur travail est de gérer des budgets, une machine administrative et l’opinion publique. Ils ne font que suivre des tendances bien plus générales, qui les dépassent. Même s’ils s’intéressaient (pour le meilleur ou pour le pire) à l’école en elle-même, ils ne pourraient pas faire grand-chose. Leur marge de manœuvre serait microscopique.

Attendre un changement significatif d’un ministre ou d’un gouvernement, dans un domaine aussi fondamental, c’est comme attendre une tempête de neige dans le désert après les invocations d’un sorcier. Le meilleur que l’on puisse espérer, c’est une étrange coïncidence.

Et si la tempête s’annonce, le ministre envoie ses enfants dans des écoles privées très spéciales.

Alors quoi ?

La seule voie à laquelle je pense, c’est de faire sécession. Le corps enseignant et le personnel éducatif, soutenu par une part des citoyens, doivent demander une forme d’autonomie par rapport au gouvernement. Créer un Conseil de l’Instruction publique, qui soit indépendant du ministère, qui demande simplement à l’administration nationale (les gestionnaires financiers) de lui allouer un budget imparti (et peut-être de gérer la partie bureaucratique à sa place).

Le Conseil, démocratique, composé de gens du milieu, innervé par des conseils locaux et régionaux qui y enverront des représentants, pourrait proposer un programme de refondation de l’école, à partir de bases assez simples (nombre très bas d’élèves par classe, concentration sur les savoirs et leur transmission, refonte de l’administration et de ses missions) qui répondront aux problèmes qu’ils connaissent, en théorie, mieux que personne. Le Conseil sera élu.

Il sera très difficile de tomber d’accord, mais, dans les situations de crise, il est plus facile de faire des compromis. Croisons les doigts.

Ce conseil serait ensuite destiné à piloter cette réforme autonome sans avoir de compte à rendre au gouvernement, seulement au corps enseignant et éducatif, et aux citoyens. Il suivra une forme de mandat impératif. Il devra se tenir aux missions affichées sous peine d’être révoqué. Un service public est un service qui appartient au public, non à l’État. Et le public peut se définir comme un ensemble cohérent en montrant sa volonté d’incarner un projet d’instruction véritable, avec toutes les tensions internes que cela suppose.

Bien sûr, cela sonne comme quelque chose d’impossible (et, par ailleurs, d’assez risqué). Dès qu’on propose des ruptures, la panique s’installe. Le doute s’ensuit. On crie au rêve ou à l’utopie. Et puis aux risques de dérive. On rigole d’un rire gras. La réalité, dure et sévère, est appelée en juge. On préférera toujours s’enfoncer dans une situation consternante, avec lâcheté et soumission, que de faire preuve d’imagination et de courage pour changer de cap, au risque de l’inconnu. Ce n’est clairement pas ainsi que les choses évoluent.

Le premier obstacle, c’est peut-être, comme le rappelle l’auteur, que le corps enseignant n’est pas du tout homogène, ni soudé. Les agrégés, les titulaires du capes, les contractuels, ceux qui travaillent dans le primaire par rapport à ceux qui sont dans le secondaire, les professeurs du général face aux professeurs du professionnel, ceux qui sont en milieu rural, et ceux qui sont en banlieue urbaine, ceux qui exercent au centre de la France, dans un territoire périphérique, ou dans une grande ville. Il y a les professeurs qui aiment leurs métiers et ceux qui s’en fichent éperdument. Le paysage est hétéroclite et, loin de se soutenir les uns les autres, on se regarde en chien de faïence. On n’a pas les mêmes visées ni les mêmes intérêts à défendre. Les distinctions et les différences produisent de la jalousie ou de l’indifférence. Bien plus important : les visions de l’instruction et de l’éducation peuvent différer fortement selon chacun.

Un autre problème : les professeurs sont, dans l’ensemble, assez conformistes. Ce sont d’anciens bons élèves (c’est moins le cas aujourd’hui, mais bon), habitués à respecter les règles, dont la plupart aspirent à une vie ordinaire de classe moyenne. Nombre d’entre eux auraient du mal à expliquer ce qu’est la laïcité, la démocratie, ou l’esprit des lumières. La plupart (et surtout les plus jeunes) n’ont d’ailleurs aucune opinion bien formée sur la situation actuelle. Ils préféreraient la fuir, pour enfin trouver un boulot valorisant, plutôt que de défendre des principes auxquels ils sont peu attachés. Je fais une généralité énorme, et je veux bien qu’on me persuade qu’elle ne correspond à rien de réel.

L’un des minces espoirs sur lequel repose un possible sursaut est pourtant l’une des raisons qui entraîne le démantèlement de l’école, à savoir : le nombre considérable de fonctionnaires de l’éducation nationale dans le pays. Je crois que Jean-Claude Milner, dans les années 80, rappelait que si le corps enseignant était à ce point malmené par les gouvernements successifs, c’était (en partie bien sûr) parce qu’il finissait par représenter un contre-pouvoir légitime au sein même de l’État, chose extrêmement embarrassante. En affaiblissant le statut des profs, en décrédibilisant le savoir, on empêche aussi ce corps institué de faire voir son ombre dérangeante, dont la légitimité, repose, au moins théoriquement, sur le dit savoir (ce qui est dangereux).

Mais ce corps, aussi divisé soit-il, aussi déchiré soit-il, aussi individualistes soient ces membres, est bien, justement, malgré tout, un corps national, incroyablement imposant. Il repose sur une structure, sur des réseaux, sur une charpente unifiée.

Si une partie des 800 000 personnes qui travaillent pour l’éducation nationale ne sont pas capables de se dresser devant la catastrophe actuelle et de défendre un projet d’instruction qui soit à contre-courant de ce qu’on les oblige à faire aujourd’hui, s’ils ne sont pas capables de prendre les risques que cela implique, on voit mal quel groupe de citoyen pourrait trouver une cohérence plus solide pour pouvoir le faire.

Des groupes de citoyens pourrait certes impulser le mouvement, lui donner sa raison d’être. Mais cela n’aboutirait à rien sans un relai puissant à l’intérieur de l’institution.

Cette initiative, si elle prend forme, prendra du temps et demandera beaucoup d’énergie. Elle doit s’articuler sur des points concrets (formation des conseils, élaboration d’un plan d’instruction publique, maintien de l’activité des conseils malgré le mépris du gouvernement). Elle sous-entend un rapport de forces. Elle a des chances d’échouer complètement. Le gouvernement s’y opposera totalement, quels que soient ses membres. Il y aura sûrement beaucoup de désillusions. Mais sans cela, je vois mal comment l’enseignement va survivre à un effondrement de plus en plus graduel, de plus en plus pénible. On aura droit à un paysage aussi branlant que la maison Usher, où une majorité contractuels démotivés, mal payés, sans formation, feront office, pendant trois ou quatre ans, de bouche trous, se succédant comme des fantômes malades, dépourvus d’idéal et de savoir-faire, dans un domaine qui verra de plus en plus d’initiatives privées s’installer pour répondre à la demande d’un public de plus en plus inquiet (à noter au passage que le monde de l’enseignement privé, dont une grande partie est en fait publique/privée, ne se porte pas terriblement non plus). Le savoir perdra évidemment le peu de valeur qui l’a encore aujourd’hui, et ceci pour la majorité de la population qui sera prise de court.