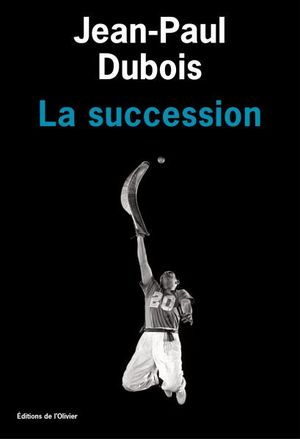

J'ai laissé passer deux ou trois jours, histoire de ne pas trop plomber ce petit paragraphe sous l'effet d'une fin complètement désabusée, mais en vain, je ne garde encore de cette lecture que ce sentiment de vide qui en ronge le héros. Dommage, parce que c'était bien parti, même s'il annonçait la couleur dès le début : le monde de la cesta punta en Floride, les copains pelotari, le chien, la belle vie insouciante, le coup de foudre pour une femme plus âgée, le tout évoqué dans une langue inventive et stimulante... j'aurais aimé que ça continue comme ça jusqu'à la fin, mais c'était trop demander, et le nihilisme finit par tout envoyer valdinguer pour rester seul maître à bord. Or, le nihilisme, la maladie mentale et le suicide, ça n'est pas franchement l'ambiance dans laquelle j'aime passer mes belles journées d'automne. Enfin, quand je suis prise à l'improviste, parce que sinon, en littérature, c'est vrai que ce sont des sujets fertiles. Mais bon, se faire rappeler sur 250 pages que d'abord on est jeune et joyeux et qu'après on meurt, écrasés par le poids de nos atavismes familiaux, ça n'est pas le meilleur filtre de bonheur qui soit. Ou peut-être que ça n'était pas le bon moment, avec les jours qui raccourcissent, le second tour accordé à Jair Bolsonaro et la fin de l'abondance. Un roman trop de circonstance, peut-être... en tout cas, il mérite qu'on tourne ses pages, parce qu'il est joliment mené et que cet étau qui se resserre autour du narrateur ne manque pas de substance, c'est important, en littérature. Ce qui est certain, c'est que les chiens ne vivent jamais assez longtemps. Je suis sûre que le personnage s'en serait mieux tiré si son chien avait vécu 50 ans de plus... C'est peut-être parce que Jean-Paul Dubois fait le même constat désolant que nous à propos du monde, de la vie, des chiens, qu'on peine à se faire confirmer ce qu'on redoutait déjà... allez, je vais écouter un petit coup les infos pour m'achever, et puis après, j'appellerai mes parents...