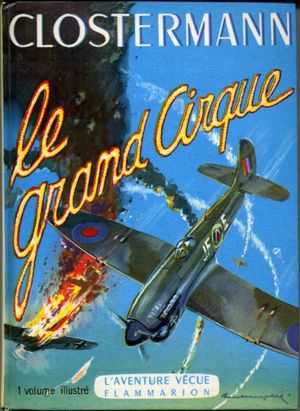

J’ai dévoré Le Grand Cirque en sixième. La bibliothèque de notre classe en possédait un exemplaire, édité en collection Livre de Poche. Nous nous battions, du moins les garçons, pour l’emprunter ; ce qui, vu le peu d’entrain que nous mettions habituellement à lire, n’est pas un mince hommage aux qualités de l’ouvrage. Je conserve un inoubliable souvenir de cette lecture : le jour même, je décidais de rejoindre l’Armée de l’air.

Le livre a été traduit en trente langues et vendu en trois millions d’exemplaires. L’œuvre ne souffre d’aucune critique, elle constitue le plus bel hommage au courage des aviateurs et assure gracieusement, chaque année, à l’Ecole de l’Air un contingent d’élèves pilote. Le tout petit monde des passionnés du combat aérien se déchire depuis des lustres sur le détail de son palmarès, de ses décorations, voire sur le calendrier de ses missions. C’est évidemment absurde. Clostermann a écrit en 1948 un récit, se fiant à sa mémoire et aux notes, plus ou moins éparses, de ses carnets. C’est toute la différence entre le scrupuleux travail de recoupement de l’historien et celui, instinctif et partial, du témoin. Les erreurs du second n’enlèvent rien à la valeur de son témoignage, encore moins à la qualité de sa plume.

Saint-Exupéry est un romancier qui savait voler. Clostermann est tout autant un guerrier, que le romancier de sa propre vie. Il appartient, avec Montluc, Agrippa d’Aubigné, Marbot ou Junger, au tout petit cercle des héros lettrés. Ils sont rares ceux qui ont survécu au feu et qui, une fois vieillis, ont su, au soir, à la chandelle, assis auprès du feu, aussi bien manier la plume.