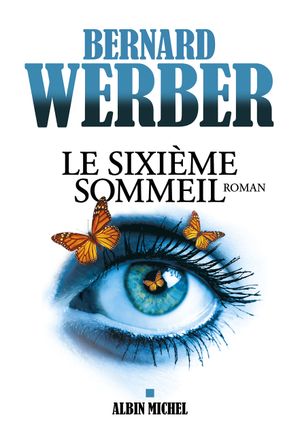

Après s’être attaqué à l’infiniment petit dans sa trilogie Les Fourmis puis à la divinité dans le Cycle des Dieux, Bernard Werber nous initie, dans Sixième sommeil, au vaste monde du rêve.

Etant frillant de la bibliographie du bonhomme, c’est sans trop de peine que je me suis plongé dans l’univers onirique dépeint. Dès les premières pages on retrouve le style simpliste propre à l’auteur qui nous expose une sorte de guide de « comment bien dormir ? ». S’il ne se réfère plus à l’Encyclopédie du Savoir Relatif et Absolu d’Edmond Wells, Bernard Werber aggrémente toujours l’intrigue principale de quelques développements culturels ce qui n’est pas pour déplaire.

Toutefois l’excès de ceux-ci retardent l’arrivée de l’intrigue qui peine à voir le jour. Une intrigue tardive développée sous forme d’enquête où Jacque Klein, protagoniste principal de ce roman (à noter que Werber n’affuble pas celui-ci du nom de Wells comme il avait pris l’habitude de le faire) tente d’atteindre l’étape ultime du cycle du sommeil, épaulé dans ce projet par son alter ego futuriste.

Le défaut principal du roman est qu’il présente beaucoup de passages qui sonnent comme une forme de « remplissage ». Interviewé sur France Info dans la chronique « Le livre du jour », Bernard Werber évoquait l’origine de l’ouvrage Sixième sommeil puisqu'il avait à l’époque où il était journaliste scientifique écrit un article traitant du sujet.

A ce titre il faisait valoir que le format « article de journal » présentait l’inconvénient d’être trop étroit, ce que le roman ne présentait pas puisqu'un sujet pouvait être développé en 400 pages. Or, Sixième sommeil aurait gagné en qualité s’il avait été amputé de ¾ de ses pages pour en devenir une simple nouvelle.

Dès lors, loin d’être mauvais, Sixième sommeil développe une idée originale qui est cependant desservie par les travers devenus récurrents chez l’auteur.