On connaît tous ce moment où, approchant de la fin d'un livre qu'on aime, on voudrait à la fois accélérer la lecture pour en précipiter le dénouement, et en même temps la ralentir à l'infini pour qu'elle ne se termine jamais. J'ai été considérablement peiné de devoir quitter l'aventure de Pippip et Lawski, considérablement peiné de ne pas les suivre encore, ailleurs, de les retrouver échoués sur les côtes africaines, sauvés on ne sait comment par un scénario un peu bancal, comme dans les séries américaines. Je les aurais vus se remettre de leurs émotions, parcourir le rivage à la recherche d'une aide humaine qui ne viendrait jamais, ou en tout cas pas des Autorités, toutes plus absurdes et inhumaines les unes que les autres. Mais j'ai été débarqué de force du navire, il va falloir l'accepter.

Ce n'est pas seulement mon attachement, très sincère, aux personnages qui motive mon désir. C'est une certaine habitude prise à côtoyer le ton du livre. Je parle bien du ton, et non pas du style. Le style, le livre en a. "Aucune nuit n'est si longue qu'elle ne finisse par reculer devant le jour", ça en jette, non ? (NB : même si c'est, apparemment, une réécriture de Shakespeare). Mais le ton, c'est plus complet que cela. Il en va d'un rythme (assez lent), d'une vision du monde (faussement naïve et vraiment cynique), d'un certain registre de réflexions morales (acides, virulentes), d'une certaine manière de décrire les hommes et les choses (brut de décoffrage, affectueuse aussi), d'un certain milieu socioprofessionnel (les ouvriers de la marine marchande du début du XXe siècle). Certes, la traduction peut paraître un peu vieillotte dans le genre. Certes, le scénario, qui se résume en trois lignes max, découragera sans doute tous ceux qui espèrent un récit d'aventure. Ce récit-là ne se résume pas à une suite d'actions palpitantes se déroulant dans des espaces immenses, dépaysants et toujours changeants. C'est celui d'une plongée dans un enfer toujours plus profond et crasseux, cale sordide et périlleuse d'un navire qui devient le lieu de travail de la pire espèce prolétarienne qui soit : le soutier. Réduit au rang de mort-(à peine)vivant par l'auteur, de vivant en sursis, condamné à sombrer avec la bête, maltraité, exploité, humilié. Une sorte de paroxysme d'un capitalisme sauvage et pervers, capable de réduire l'homme à un morceau de chair et de muscles au nom de la baisse des coûts et de la logique suprême du profit des grosses compagnies.

Ce livre est en effet un plaidoyer en acte contre le capitalisme, inhumain et mortifère. Il ne se contente d'ailleurs pas d'en illustrer les pires dérives : il les dénonce explicitement. Dans un mélange de marxisme et d'anarchisme, par la voix de son personnage principal, et même si cela ne vire jamais au roman à thèse, les vindictes anticapitalistes et anti-étatistes se multiplient, rendues très efficaces et par la pertinence des arguments et par les circonstances de dégradation permanente que subit le personnage principal. Aux États l'horreur kafkaïenne des passeports, des consuls, des polices et des lois liberticides. Aux Compagnies maritimes celle de la réduction en esclavage des travailleurs. L'écriture est épique et misérable, ou plutôt l'auteur cherche justement à produire une écriture épique des Misérables, qui ne fasse pas concurrence au romantisme des Mages en abandonnant la structure romanesque du récit, mais qui en reprenne certains éléments (le paradoxe selon lequel c'est dans la pire misère que l'on trouve parmi les plus grands héros). Mais la lenteur et l'épuration du récit intègrent aussi des éléments plus modernes : on pense évidemment à Kafka dans le dédale absurde des Administrations, mais aussi au Mendoza de Sans nouvelles de Gurb, dans cette manière de se décaler (par la fiction) pour mettre en avant l'absurdité et le comique de certaines situations (et, avant lui, à Montesquieu). Il y a même dans le livre de B. Traven des scènes quasi cartoonesques (l'enfilage des pantalons dans le réduit de la cabine des soutiers et des chauffeurs). Il y a aussi des scènes vraiment haletantes, comme l'épisode final. Mais globalement, c'est une sorte de rythme de croisière houleux qui domine.

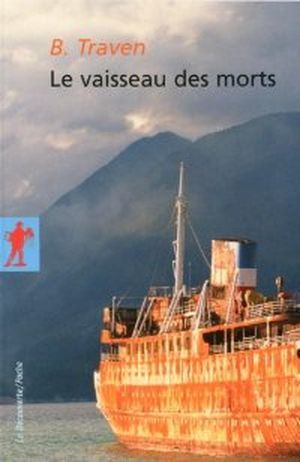

Il est difficile de dire si l'aridité et la lenteur ressenties à la lecture sont le fait de l'écrivain ou un effet de traduction. Mais elles ont fini pour moi par mettre en valeur l'extrême originalité de ce livre, qui tient essentiellement à son positionnement social et à son jusqu'au-boutisme. Le Vaisseau des morts de B. Traven est un récit de marin pas comme les autres, drôle et dramatique, très vain et très sérieux, terriblement attachant et convaincant.