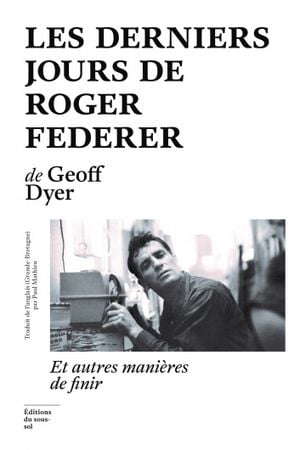

Les Éditions du sous-sol ont le chic pour nous mettre d’emblée dans de bonnes conditions. La couverture est parfaite : élégance du noir sur blanc, magnifique photo de Kerouac, titre splendide à la fois intriguant et absolument fidèle à l’esprit du livre. Les Derniers Jours de Roger Federer. Et autres manières de finir est touffu, érudit, fragmentaire, quelque part entre le récit, l’essai littéraire et le journalisme (« non-fiction », dit-on aujourd’hui), signé par Geoff Dyer, un de ces écrivains-journalistes dont le monde anglophone a le secret et que je confesse ne pas connaître. Si, comme moi, vous aimez la forme fragmentaire, vous en aurez pour votre compte : 180 fragments de longueur variable sont regroupés en trois parties (3x60) mises sous le patronage respectif de Louise Glück, Shirley Hazzard et Annie Ernaux. Enfin, patronage, j’avoue ne pas avoir bien saisi l’unité des parties et leur rapport aux citations mises en exergue.

Peu importe, en réalité. On ne comprend pas tout car l’auteur est d’une folle érudition éclectique. Sans prétention d’exhaustivité, il explore la notion de fin à partir de cas de figure très variés : des musiciens (Bob Dylan, Jim Morrison, Beethoven), des peintres (Turner), des collègues écrivains (James Salter, Martin Amis, Jack Kerouac, D. H. Lawrence), mais aussi les Indiens d’Amérique, la cavalerie en stratégie militaire, les tennismen (au premier rang desquels le fameux Roger du titre, et lui-même), et Nietzsche, omniprésent, dont il dissèque le concept d’Éternel Retour. Il ne dresse pas de liste ou d’inventaire des manières de finir – et en fait, de mourir – mais développe, digresse, revient en arrière. C’est souvent drôle, mélancolique, parfois triste et imbittable, toujours intéressant. On se laisse porter par le style de l’auteur. C’est un peu comme écouter l’oncle érudit mais un peu fou au repas de Noël : on prend ce qui nous intéresse, parfois on saute des passages (ceux sur les cuites et trips de l’auteur pour ma part), et on reprend le train en route. Certains fragments vous saisissent de beauté et d’émotion ; à propos de la photo de Jack Kerouac en couverture, Dyer écrit :

Sa voix est là mais, désormais incapable de la créer activement, il ne peut que la rejouer et la rembobiner. Condamné à vivre le reste de sa vie dans le sillage de sa propre légende, il tente de retrouver cette voix qui s’éteint peu à peu alors même qu’elle ressurgit à la mémoire, que son écho résonne dans les souvenirs. (p. 38)

C’est sûrement un de ces livres que l’on relit à différentes époques de sa vie et que l’on apprécie différemment. Je l’ai beaucoup aimé sans partager beaucoup d’affinités avec les personnalités choisies par l’auteur, qui est de toutes façons éminemment sympathique. Un écrivain avouant n’avoir jamais réussi à lire Faulkner, Musil ou Dostoïevski a tout de suite ma faveur.

Je crois volontiers les gens qui vous disent que Le Bruit et la Fureur devient formidable quand vous arrivez à la deuxième partie, ou, idéalement, quand vous relisez l’ensemble du roman pour la deuxième fois ; ce qu’on vous dit rarement, c’est comment arriver au bout de la première partie la première fois. (p. 106)

Pour cette critique plus encore que les autres, le choix de la dernière phrase est important. Je crois que le propos de Geoff Dyer est, au fond, assez simple : quand l’écrivain s’arrête d’écrire, il meurt. À décliner selon. Bob Dylan est toujours vivant et chante encore (à peu près). L’art, et à travers lui la vie continuent obstinément. Tout n’est pas perdu.