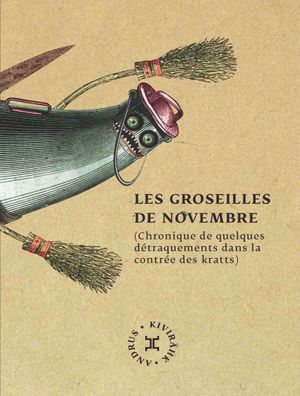

Puissent les livres d'Andrus Kivirähk connaître le même sort que ceux d'Arto Paasilinna. Ce dernier, découvert avec Le lièvre de Vatanen, a été ensuite traduit une petite quinzaine de fois en français, pour le plus grand bonheur de ses fidèles. Après la parution d'un roman prodigieux, L'homme qui savait la langue des serpents, grande est notre joie de découvrir un deuxième opus du maître estonien, Les groseilles de novembre, paru à l'origine en 2000, en attendant la suite, car suite il y aura, sans nul doute, vu la production abondante de notre lascar balte, à l'instar de son compère finlandais. L'intention n'est pas de comparer l'univers des deux auteurs mais à défaut d'autres similitudes, leur sens de l'absurde et de l'humour noir est au moins un point commun. Ceci posé, Kivirähk est unique en son genre et bien que les groseilles ne soient pas aussi enthousiasmantes que la langue des serpents, la mission était impossible, ce "nouveau" roman de l'estonien magique recèle des trésors et a de quoi étancher la soif des amateurs de fables bariolées de toutes les couleurs de l'imagination. Pendant 30 jours, le vilain mois de novembre, Kivirähk nous conte la vie de villageois dont les principaux traits semblent être la cupidité, la roublardise et l'absence de morale. Il est vrai que l'environnement est particulièrement redoutable : rôdent des démons, des tourbillonneurs, des créatures immondes, des maladies (la scène de la peste est d'anthologie) et le diable en personne qui a fort à faire avec ces rustauds qui ne cessent de le faire tourner en bourrique. Il serait trop long d'énumérer toutes les trouvailles du romancier dans un registre médievo-magique, si l'on peut oser ce néologisme. Un peu à la Jérôme Bosch, en plus délirant. Les kratts errent, une jeune fille se transforme en louve-garoue (?), les vaches d'eau paissent paisiblement, entre autres incongruités. S'il y a un léger bémol à exprimer, il est dans le fait que l'on a parfois l'impression d'assister à une suite de scènes (sketches) qui obéissent à une construction erratique alors que L'homme qui savait la langue des serpents était plus profond avec un arrière-plan social davantage travaillé. Ceci mis à part, Les groseilles de novembre est un livre truculent et grandiose, qui passe de la farce à la tragédie d'une phrase à l'autre, et de la vulgarité à la poésie en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire. Alors, au plaisir de vous lire encore (l'automne prochain ?), cher Andrus, vos récits sont un remède imparable à la platitude des jours qui raccourcissent.